每当鲜艳的红色旗帜在风中猎猎作响,一种庄严与自豪的情感便会在心中激荡,以红旗为歌颂对象的诗歌,是文学宝库中极具感染力的篇章,它们不仅是文字的艺术,更是时代精神与民族情感的浓缩,理解并欣赏这些诗歌,需要我们深入其肌理,探寻其诞生与流传的脉络。

追溯源头:红旗诗歌的诞生与流变

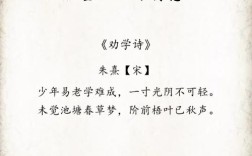

红旗,作为一种极具象征意义的意象,在中国古典诗歌中早有雏形,多与战场、壮志相关,现代意义上以红旗为核心歌颂对象的诗歌浪潮,其真正蓬勃兴起,是与近现代中国的革命历程紧密相连的,它从一个具体的物象,逐渐演变为一种精神图腾,承载着理想、信念、牺牲与胜利。

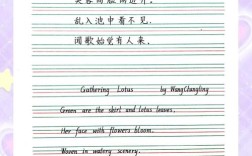

这一类型诗歌的早期代表作,可以追溯到殷夫等革命诗人的作品,他们以笔为枪,将红旗视为指引方向、凝聚力量的灯塔,到了抗日战争和解放战争时期,红旗的意象更加深入人心,涌现出大量歌颂红旗、鼓舞士气的诗篇,诗人们通过描绘红旗的屹立不倒,来象征民族气节与革命事业的坚不可摧。

进入和平建设时期,红旗诗歌的内涵进一步丰富,它不再仅仅与烽火硝烟相连,更与建设家园、开拓进取的时代精神相结合,诗歌中的红旗,既是历史的见证,也是未来的召唤,激励着一代代人为国家繁荣富强而奋斗。

解读经典:作者心境与时代背景的交融

要真正读懂一首红旗诗歌,绝不能脱离其创作者的生平与诗歌诞生的具体历史环境,诗人的个人经历与宏观的时代洪流相互碰撞,才迸发出诗意的火花。

诗人贺敬之的《红旗颂》,创作于一个激情燃烧的岁月,了解贺敬之本人从战争年代走来的经历,以及当时全国人民昂扬向上的精神风貌,就能深刻体会到诗中“红色的旗,真理的旗”所蕴含的不仅仅是颜色的描述,更是一种对信仰的无比坚定和对道路的高度认同,诗中澎湃的激情与宏大的叙事,正是那个时代集体情感的艺术折射。

再如,当代一些诗人笔下的红旗,可能更侧重于其文化符号的意义,表达对先辈的缅怀与对历史的沉思,这时,诗歌的情感基调会更为内敛、深沉,阅读时探寻诗歌的创作背景,如同掌握了一把解锁诗人心灵世界的钥匙,能让平面的文字变得立体而丰满。

剖析技法:红旗意象的艺术呈现手法

优秀的红旗诗歌之所以动人,不仅在于其思想的崇高,更在于其艺术手法的精湛,诗人们运用多种文学技巧,将抽象的精神具象化为可感可触的诗歌形象。

-

象征手法:这是红旗诗歌最核心、最常用的手法,红旗本身就是一个巨大的象征体,它超越了具体的布料和颜色,象征着革命、胜利、希望、信仰和鲜血铸就的历程,诗人通过反复咏叹红旗,实际上是在讴歌这些宝贵的精神品质。

-

拟人化描写:赋予红旗以人的特质,是增强诗歌感染力的有效途径,让红旗“呐喊”、“招展”、“微笑”或“指引”,使其从一个静态的物变为一个充满生命力的导师和战友,直接与读者进行情感对话。

-

意象群烘托:高明的诗人不会孤立地描写红旗,而是善于构建一个围绕红旗的意象系统,常与红旗一同出现的意象包括:烽火、曙光、鲜血、土地、齿轮麦穗(代表工农)等,这些意象共同构成一幅壮丽的画卷,从不同侧面烘托出红旗的崇高与伟大,深化了诗歌的主题。

-

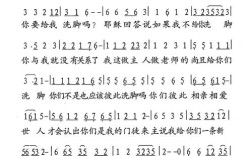

节奏与韵律:许多红旗诗歌采用较为明快、有力的节奏和响亮的韵脚,读起来朗朗上口,富有音乐感和鼓动性,这种形式上的特点,与诗歌所要表达的昂扬向上的内容高度统一,易于朗诵和传播,能迅速唤起读者的情感共鸣。

品读与运用:如何在当下感受红旗诗歌的魅力

在今天这个多元文化并存的时代,我们阅读和欣赏红旗诗歌,应持一种历史的、审美的态度。

置于历史语境中理解,我们不必以今日的眼光去苛求前人的情感表达方式,而是应当回到历史现场,去体会在民族危亡或国家初创之时,那样一面旗帜所能带来的巨大精神力量,这种理解,本身就是对历史的一种尊重。

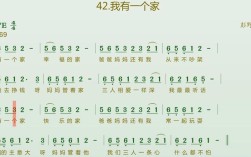

汲取其精神内核,红旗诗歌中最恒久的价值,是其蕴含的为了理想不屈不挠的奋斗精神、深厚的家国情怀以及集体主义的奉献精神,这些精神品质在任何时代都具有积极意义,我们可以通过朗诵经典篇目,感受那种磅礴气势,激励自己克服生活中的困难。

作为文化传承的载体,在重要的纪念日、教育活动或团队建设中,组织红旗诗歌的朗诵会、赏析会,是一种极具仪式感和教育意义的活动,它能让参与者,特别是年轻一代,在艺术的氛围中直观地感受历史的厚重与先辈的情怀,实现文化的代际传递。

红旗诗歌,是镌刻在民族记忆中的一行行炽热诗句,它记录了一段不平凡的征程,也凝聚着一个民族向上的灵魂,当我们静心品读这些诗行,触摸的不仅是文字,更是一段滚烫的历史和一种永不褪色的精神,这份由诗歌承载的情感与信念,穿越时空,依然能够照亮我们前行的道路,提醒我们来路的艰辛与光荣,激励我们共同守护和创造这片土地更加美好的未来。