在中国古典文学的广袤森林中,诗歌如同形态各异的树木,它们扎根于不同的时代土壤,沐浴着各异的情感风霜,最终长成了我们今天所仰望的参天古木,每一株“诗树”都拥有其独特的生命轨迹与审美价值,就让我们一同漫步其间,辨识几种极具代表性的“诗歌之树”,探寻其脉络与年轮。

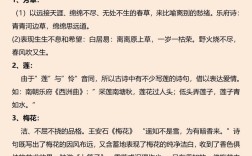

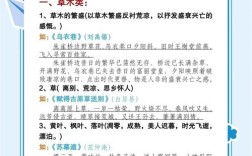

咏物言志之树:傲雪寒梅

咏物诗,是诗歌园林中一株以物喻人、托物言志的奇树,它不直接抒情,而是将情感与志向寄托于具体物象之中,达到物我交融的至高境界,以“梅”为题的创作,堪称典范。

这株“梅树”的种子,早在南北朝时期就已播下,陆凯的《赠范晔诗》“折花逢驿使,寄与陇头人,江南无所有,聊赠一枝春。”虽质朴,却已初显以梅传情的端倪,至唐代,诗人们开始着力刻画梅花凌寒的物性,如张谓的《早梅》名句“不知近水花先发,疑是经冬雪未销。”而真正让这株梅树绽放出人格光辉的,是宋代的士大夫们。

宋代,尤其是南宋,文人地位崇高,理学兴盛,对个人气节与品格的追求被推向极致,林和靖隐居孤山,留下“疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏”的千古绝唱,将梅花塑造成高洁隐士的化身,而陆游的《卜算子·咏梅》则更进一步:“无意苦争春,一任群芳妒,零落成泥碾作尘,只有香如故。”梅花是虽遭排挤打击却坚守志节、至死不渝的爱国者的写照,词人通过描绘梅花在艰难环境中的顽强与芬芳,将自己的身世之感和家国之痛融入其中,完成了物与我、景与情的完美统一。

使用方法与手法: 学习咏物诗,关键在于把握“不即不离”的原则,既要紧扣物的外部特征(形态、色泽、习性),又要超越物本身,挖掘其内在的精神品格,常用手法包括比喻、象征和拟人,创作者需找到物与我之间的精神契合点,使所咏之“物”自然成为抒情言志的“我”的载体,避免生硬比附。

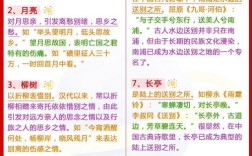

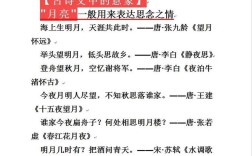

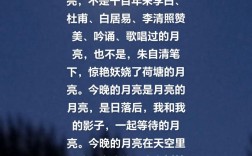

即景抒情之树:秋日梧桐

如果说咏物诗是精心培育的盆景,那么即景抒情诗便是旷野中应时应运而生的原生树木,它强调诗人与自然景物的瞬时相遇与情感共鸣,所谓“感时花溅泪,恨别鸟惊心”,在众多意象中,“梧桐”与秋景的结合,尤为深刻地承载了文人的悲秋意绪。

这株“梧桐树”的根系深植于楚辞的土壤,屈原的“梧桐栖凤”赋予了其高贵的内涵,至汉代,枚乘《七发》中“龙门之桐,高百尺而无枝……其根半死半生”,使其开始与孤寂、哀伤的情绪相连,魏晋南北朝时期,梧桐在诗歌中出现的频率大增,并逐渐与秋日萧瑟的景象固定搭配。

唐代是即景抒情诗的巅峰,梧桐意象也被广泛应用并定型,李白《秋登宣城谢脁北楼》中“人烟寒橘柚,秋色老梧桐”,一个“老”字,既写梧桐在秋风中凋零,亦写诗人内心的迟暮之感,白居易《长恨歌》的“春风桃李花开日,秋雨梧桐叶落时”,以春日欢情反衬秋日孤寂,秋雨打梧桐的意象,将唐玄宗失去杨贵妃后的凄楚心境刻画得入木三分,及至南唐后主李煜,其《相见欢》中“无言独上西楼,月如钩,寂寞梧桐深院锁清秋”,将个人国破家亡的巨痛与深秋、残月、孤桐、冷院之景融为一体,使梧桐几乎成为哀婉愁思的专属符号。

创作背景与情感投射: 即景抒情诗的创作,往往依赖于特定的时间、地点和心境,诗人因眼前之景而触动心中之情,情与景在瞬间碰撞出火花,梧桐之所以成为悲秋的典型意象,一方面源于其物候特征——入秋即落叶,给人以萧瑟、衰败的视觉感受;则是在漫长的文学书写中,历代文人不断将自身的愁绪、失意、离恨等情感投射其上,使其积淀了深厚的文化意蕴,形成了一种集体无意识,当后来的诗人再见到秋日梧桐时,便自然而然地调用这一情感模式。

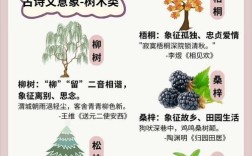

用典咏史之树:台城柳色

诗歌森林中还有一类树木,它们的枝叶间闪烁着历史的光影,这就是用典与咏史诗,这类诗如同古树身上缠绕的藤蔓,将过去与现在紧密连接,借历史之酒杯,浇自己之块垒,以“柳”写兴亡,便是经典笔法。

这株“柳树”的典故源头,可追溯至《诗经·小雅·采薇》的“昔我往矣,杨柳依依”,柳已与离别、时光流逝相关联,汉代,灞桥折柳赠别的习俗进一步强化了这一内涵,到了唐代,咏史怀古诗大放异彩,诗人们开始巧妙地将柳这一柔美意象用于承载沉重的历史感慨。

刘禹锡是运用此道的高手,他的《杨柳枝词》中“长安陌上无穷树,唯有垂杨管别离”,仍是在传统离别意蕴上着墨,而真正将柳与历史兴替紧密结合的,是韦庄的《台城》,诗中写道:“江雨霏霏江草齐,六朝如梦鸟空啼,无情最是台城柳,依旧烟笼十里堤。” “台城”是六朝皇宫所在地,是繁华与权力的象征,当六朝已成旧梦,往日的繁华烟消云散,唯有台城的柳树,依旧欣欣向荣,绿荫笼罩长堤,一个“无情”,道尽了诗人对历史无情的深沉慨叹,柳的“依旧”与王朝的“如梦”形成尖锐对比,其繁茂恰恰反衬出历史的沧桑巨变与人世的渺小无常。

使用手法与深层意蕴: 用典与咏史,贵在精当与含蓄,其手法往往是对比与反衬,用永恒的自然景物(如柳、月、山)来对比短暂的人事繁华;用昔日的盛况来反衬今日的凄凉,韦庄此诗,并未直接议论六朝为何灭亡,而是通过“柳色依旧”这一看似平常的景象,引导读者去感受和思考历史的无情与残酷,达到了“言有尽而意无穷”的艺术效果,学习这类诗歌,不仅要了解典故的出处,更要体会诗人如何将典故化入当前情境,使其服务于当下的情感表达与哲理思考。

漫步于这片诗歌之林,我们欣赏了咏物言志的“寒梅”,品味了即景抒情的“梧桐”,也探寻了用典咏史的“台城柳”,它们形态各异,却共同构成了中国古典诗歌深邃而丰富的意境世界,诗歌的创作,从来不是辞藻的堆砌,而是生命体验与自然、历史碰撞后的结晶,理解这些“树木”的生长环境与构造机理,或许能让我们在提笔之时,更清晰地知道自己想种下一株怎样的心灵之树,以及如何让它扎根更深,枝叶更茂。