诗歌,是人类文明最古老的艺术形式之一,它用精炼的语言、丰富的想象和独特的节奏,构建起一个充满情感与哲思的世界,就让我们一同走进这片广袤的“诗歌蓝蓝”,探寻其源流、技法与魅力。

诗歌的源流:从古老吟唱到不朽篇章

诗歌的起源与人类劳动和生活密切相关,最早的诗歌并非书写于纸上,而是口耳相传的吟唱,中国的《诗经》便是最早的诗歌总集,收录了自西周初年至春秋中叶的诗歌,共三百零五篇,它分为“风”、“雅”、“颂”三部分。“风”是各地的民歌,反映了当时的社会风貌和人民情感;“雅”多为贵族宴饮或朝会时的乐歌;“颂”则是宗庙祭祀时赞美祖先功德的舞曲歌辞。《诗经》以其赋、比、兴的创作手法,奠定了中国诗歌现实主义的根基。

紧随其后,以屈原为代表的《楚辞》开创了浪漫主义诗歌的先河。《离骚》《九歌》等作品,想象瑰丽,情感奔放,大量运用神话传说和香草美人的象征体系,表达了诗人高洁的志向与深沉的忧思,屈原的创作,源于他个人政治上的失意以及对楚国命运的深切关怀,这种将个人命运与国家兴衰紧密相连的情怀,成为后世文人诗歌的重要精神内核。

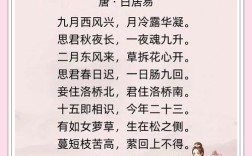

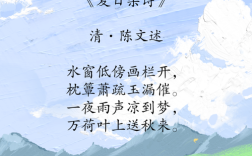

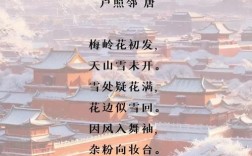

到了唐代,诗歌艺术达到顶峰,李白、杜甫、王维、白居易等大家辈出,李白的诗风豪放飘逸,充满盛唐的自信与昂扬,如《将进酒》中“天生我材必有用,千金散尽还复来”的磅礴气势,杜甫则沉郁顿挫,其作品被誉为“诗史”,深刻记录了安史之乱前后社会的动荡与民生的疾苦,如“三吏”、“三别”,他们的创作背景,深深烙印着时代变迁的痕迹。

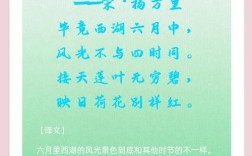

宋词则是诗歌的另一座高峰,词源于民间,本是配乐演唱的歌词,后经文人加工,形成独特的文学体裁,苏轼拓宽了词的题材,开创豪放一派,“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”意境开阔,李清照的词则以婉约细腻见长,前期多写闺阁闲情,后期历经国破家亡,词风转为沉痛苍凉,“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”道尽无限哀愁,词的创作与特定的词牌、音乐紧密相关,其情感表达也因此更为曲折含蓄。

诗歌的赏析:探寻意象与意境之美

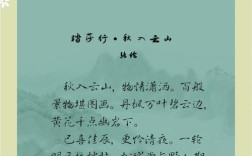

欣赏诗歌,关键在于捕捉其意象与意境,意象是融入了诗人主观情感的客观物象,马致远《天净沙·秋思》中的“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”,连续叠加多个意象,共同营造出萧瑟苍凉的意境,传达出游子深切的思乡之情。

意境则是诗人通过一系列意象所创造出的艺术境界,是情与景、意与境的交融,读王维的“明月松间照,清泉石上流”,我们仿佛置身于静谧空灵的山林之中,感受到诗人远离尘嚣的淡泊心境,意境的有无与高下,是评判一首诗艺术价值的重要标准。

诗歌的语言具有高度的凝练性和跳跃性,诗人往往省略过程的叙述和逻辑的连接,直指事物的核心与本质,这就需要读者调动自身的想象力,去填补诗句之间的空白,参与作品的再创造,从而获得更丰富的审美体验。

诗歌的创作手法:赋比兴与多种修辞

诗歌的艺术效果,离不开精妙的创作手法,在中国古典诗歌中,最核心的是“赋、比、兴”。

- 赋:平铺直叙,直接陈述事物或抒发情感,如汉乐府《江南》“江南可采莲,莲叶何田田”,直接描绘采莲的场景。

- 比:比喻,以此物比彼物,使形象更鲜明,情感更突出,贺知章《咏柳》“不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀”,将春风比作剪刀,生动写出春的活力。

- 兴:先言他物以引起所咏之词,通常用于诗歌的开端,起到烘托气氛、引发联想的作用。《诗经·关雎》“关关雎鸠,在河之洲”由水鸟和鸣,引出“窈窕淑女,君子好逑”的咏叹。

除了这三大手法,诗歌中还广泛运用象征、夸张、对偶、用典、通感等多种修辞技巧,象征如于谦《石灰吟》中以“粉身碎骨全不怕,要留清白在人间”的石灰象征坚贞不屈的品格;夸张如李白“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”对瀑布的极致描绘;对偶如杜甫“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,工整而富有画意,了解这些手法,能帮助我们更深入地理解诗歌的精妙之处。

诗歌在现代生活中的应用与价值

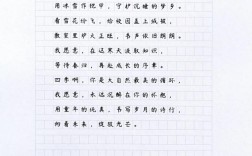

在快节奏的现代生活中,诗歌似乎显得有些遥远,它的价值并未消减,诗歌是情感的净化器,当我们感到喜悦、忧伤、孤独或振奋时,总能在某句诗中找到共鸣,从而疏解情绪,获得慰藉。

诗歌也是语言的磨刀石,经常阅读和品味诗歌,能极大地提升我们对语言的敏感度和运用能力,让我们的表达更加精准、优美、富有感染力。

更重要的是,诗歌培养我们对美的感知力,它教会我们观察生活,从一草一木、一沙一石中发现诗意,让平凡的日子焕发出不一样的光彩,无论是人际交往中的赠言寄语,还是个人独处时的内心对话,恰当引用或创作诗句,都能极大地提升生活的品味和格调。

这片“诗歌蓝蓝”的天空,从古至今,始终照耀着人类的精神世界,它不仅是文化遗产,更是我们每个人都可以汲取力量与智慧的源泉,多读一首诗,多品味一句词,或许就能为我们的心灵打开一扇新的窗户,看见更辽阔的风景。