边塞诗歌作为中国古典文学的重要流派,以其雄浑苍茫的意境和深沉家国情怀,勾勒出古代边疆的壮阔图景,这类作品既承载着历史记忆,又展现着诗人独特的精神世界。

边塞诗的历史脉络与地域特征

边塞诗的源头可追溯至《诗经》。《小雅·采薇》中“昔我往矣,杨柳依依”的咏叹,已初现戍边情怀,至汉代乐府诗,《出塞》《入塞》等曲调为边塞诗奠定了体裁基础,真正形成气候是在隋唐时期,尤其盛唐阶段,高适、岑参、王昌龄等大家辈出,将边塞诗推至艺术巅峰。

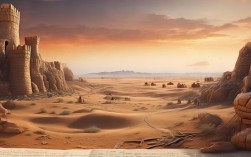

这些作品多诞生于玉门关、阳关以西的辽阔地域,涵盖今天的新疆、甘肃等西北地区,诗人笔下既有“大漠孤烟直,长河落日圆”的塞外奇景,也有“五月天山雪,无花只有寒”的严酷环境,地理特征不仅构成诗歌的时空背景,更成为情感表达的重要载体。

代表诗人的创作风格解析

王昌龄被誉为“七绝圣手”,其《出塞》中“但使龙城飞将在,不教胡马度阴山”两句,既表达对良将的渴求,也暗含对当时边将无能的批判,这种借古讽今的手法,使作品具有超越时代的思考深度。

岑参长期生活在安西都护府,亲历边塞军旅,他的《白雪歌送武判官归京》以“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”描绘塞外雪景,将苦寒之境写得瑰丽壮美,体现豪迈乐观的胸襟,这种将个人体验融入自然描写的创作方式,形成独特的艺术感染力。

高适的《燕歌行》则展现更广阔的社会视角。“战士军前半死生,美人帐下犹歌舞”的强烈对比,既赞扬士兵英勇,又揭露军中阶级矛盾,这种现实主义笔法,使边塞诗突破个人抒情,具备社会批判功能。

创作背景与时代关联

边塞诗的兴衰与唐代边疆政策紧密相连,开元盛世时期,国力强盛,诗人笔下多建功立业的豪情,安史之乱后,国势转衰,作品风格渐趋沉郁,如李益《夜上受降城闻笛》中“不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡”的描写,充满无奈与乡愁。

这些作品往往创作于诗人戍边、出使或游历期间,王维以监察御史身份出塞时写就《使至塞上》,诗中“征蓬出汉塞,归雁入胡天”的意象,既写实景,又暗喻自身漂泊境遇,理解创作背景,有助于把握诗歌的深层含义。

艺术手法的独特性

比喻和夸张在边塞诗中运用尤为突出,岑参写火山云“火云满山凝未开”,状热海蒸腾“沸浪炎波煎汉月”,这些夸张描写既符合西北地域特色,又强化了艺术表现力。

意象组合形成特定审美范式。“大漠”“长河”“孤城”“羌笛”等意象的反复出现,构建起苍凉而壮美的审美空间,王翰《凉州词》中“葡萄美酒夜光杯”的奢华与“古来征战几人回”的悲凉形成张力,增强情感冲击。

时空对比手法也颇具特色,王昌龄“秦时明月汉时关”将不同时空压缩于同一画面,赋予历史纵深感,这种处理方式拓展了诗歌的意境维度。

现代解读与价值传承

阅读边塞诗需置于特定历史语境,但其中蕴含的爱国精神、英雄气概和人文关怀具有永恒价值,这些作品展现的不仅是战争场面,更是对和平的渴望,对生命的尊重。

在全球化背景下,边塞诗中的文化认同意义愈发凸显,它们记录着中华民族开拓进取的历史,也体现着多元文化交融的智慧,学习这些诗歌,既是审美体验,也是文化寻根的过程。

当代读者可通过多重角度解读这些经典,从生态批评视角关注诗中人与自然的关系,从跨文化角度研究边疆地区的民族交流,这些新维度赋予古老诗歌现代意义,真正优秀的文学作品始终能与不同时代对话,边塞诗正是这样的典范。

这些千年之前的文字,依然能唤起我们对辽阔天地的向往,对家国责任的思考,在键盘敲击的时代,重读“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还”的铿锵诗句,仍能感受到穿越时空的精神力量,这份文化血脉的延续,正是古典文学永恒生命力的体现。