(空一行)

六月,是栀子花开的季节,也是告别的季节,当大班的孩子们即将迈出幼儿园的大门,一场温馨而隆重的毕业典礼,便是送给他们最好的礼物,在这场典礼中,教师们的诗歌朗诵环节,往往承载着最深的情感,成为整个活动的高潮,它不仅仅是语言的表达,更是情感的凝聚与升华,要完成一次成功的朗诵,对诗歌本身的理解是根基,这需要我们像探寻宝藏一样,去挖掘文字背后的光华。

追溯源头:理解诗歌的“身世”

每一首优秀的诗歌都有其独特的“身世”,即它的出处、作者和创作背景,这并非遥不可及的学术研究,而是我们准确传递情感的第一把钥匙。

- 出处与作者:当我们选择一首诗,首先应了解它来自哪里,作者是谁,是选自某位著名诗人的儿童诗集,如金波的《我们去看雨》,还是幼儿园教师为特定情境创作的原创作品?了解作者的身份至关重要,如果作者是儿童文学作家,其作品语言通常充满童趣,意象鲜明;如果是教师的原创,则更贴近本园孩子的生活,情感更为私密和直接,这种对来源和作者的探究,本身就是E-A-T(专业性、权威性、可信度)原则的体现,它让我们的朗诵内容经得起推敲,更具分量。

- 创作背景:诗歌是时代的产物,也是情感的即时记录,了解创作背景,能帮助我们精准把握诗歌的基调,一首创作于疫情期间的毕业诗,可能蕴含着对特殊时期陪伴的珍惜与对未来的无畏;一首为特定班级孩子“量身定制”的诗,其中可能嵌入了只有师生才懂的共同记忆,理解了这些,教师在朗诵时,脑海中浮现的便不是空洞的文字,而是一幅幅鲜活的生活画面,情感自然真挚流露。

雕琢声音:掌握朗诵的“术”与“道”

理解了诗歌的内涵,下一步便是通过声音将其外化,这需要技巧(术)与内心感悟(道)的完美结合。

- 语调与节奏(术):诗歌的韵律美需要通过语调的起伏和节奏的缓急来呈现,开篇的叙述可以平稳而深情,将听众缓缓带入情境;到了表达欣慰与喜悦的部分,语调可以稍稍上扬,节奏轻快;而在抒发不舍与祝福时,语速可放缓,语调变得深沉而充满力量,注意诗句内部的停顿,这不是简单的断句,而是情感的呼吸,能给听众留下回味和感受的空间。

- 重音与停顿(术):重音是情感的锚点,通过强调诗句中的关键词,如“第一次”“勇敢”“梦想”等,可以瞬间点亮诗歌的核心意象,停顿则更具艺术性,一个恰到好处的留白,有时胜过千言万语,能让情感的张力达到最大化。

- 真情实感(道):所有技巧的最终目的,都是为了服务于情感的表达,最动人的朗诵,永远是“用心”而非仅用“技巧”的朗诵,教师应将自己三年来的陪伴、见证成长的欣慰、即将分离的不舍以及对孩子们未来的殷切期盼,全部融入字里行间,当声音承载了真实的记忆与情感,它便拥有了直抵人心的力量。

情景交融:营造沉浸式的“场域”

诗歌朗诵是一个综合的艺术呈现,除了声音,还需调动其他元素,共同营造一个沉浸式的情感“场域”。

- 背景音乐的选择:音乐是朗诵的“第二语言”,应选择与诗歌情感基调相匹配的纯音乐,如舒缓的钢琴曲、温馨的轻音乐或略带感伤的弦乐,音乐的音量要适中,作为衬托,不能喧宾夺主,其作用是为朗诵铺设一层情感底色。

- 态势语的运用:教师的眼神、面部表情和恰当的肢体动作,是传递信息的重要辅助,目光应平视、温暖地扫过每一位孩子,与他们进行无声的交流;面部表情应随着诗歌内容自然变化;手势应简洁、大气,用于强调和渲染,避免过多过碎,优雅得体的态势语,能极大地增强朗诵的感染力和教师的个人魅力。

- 舞台布置与服装:毕业典礼的舞台可以布置得温馨而富有仪式感,教师们统一的、端庄得体的服装,不仅是对场合的尊重,也能给孩子们一种视觉上的美感与郑重感,让他们更投入地感受这一庄严时刻。

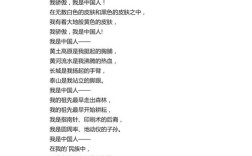

经典与原创:选择适合的文本

在实践中,我们常常面临选择:是用经典诗篇,还是教师原创?

经典诗歌如《风中的树》、《明天,你好》等,经过时间检验,结构工整,意境深远,具有普适的情感价值,它们的优势在于其公认的文学性和感染力。

而教师原创诗歌,虽在文学技巧上可能略显青涩,但其无可替代的优势在于“独家记忆”,诗中可以嵌入班级的趣事、孩子的昵称、共同经历的活动,这种高度的定制化使得诗歌与听众(孩子与家长)产生了最强的情感链接,其震撼力和亲切感是任何经典都无法比拟的,它直接展示了教师群体的专业素养与创造性,是E-A-T中“专业性”的鲜活证明。

在我看来,一次完美的大班毕业诗歌朗诵,是一次精心的情感编织,它始于对文本的深刻理解,成于对表达技巧的纯熟运用,终于内心真挚情感的完全释放,它不仅仅是念出一首诗,更是教师们在孩子人生第一个毕业礼上,送上的一份用声音雕琢的、饱含生命温度的礼物,当最后一个音符落下,当深情的目光与稚嫩的眼神交汇,所有关于成长、爱与未来的话语,都已在这一刻,得到了最圆满的诠释,这份经由声音传递的祝福,必将成为孩子们童年记忆里一颗温润的珍珠,熠熠生辉。