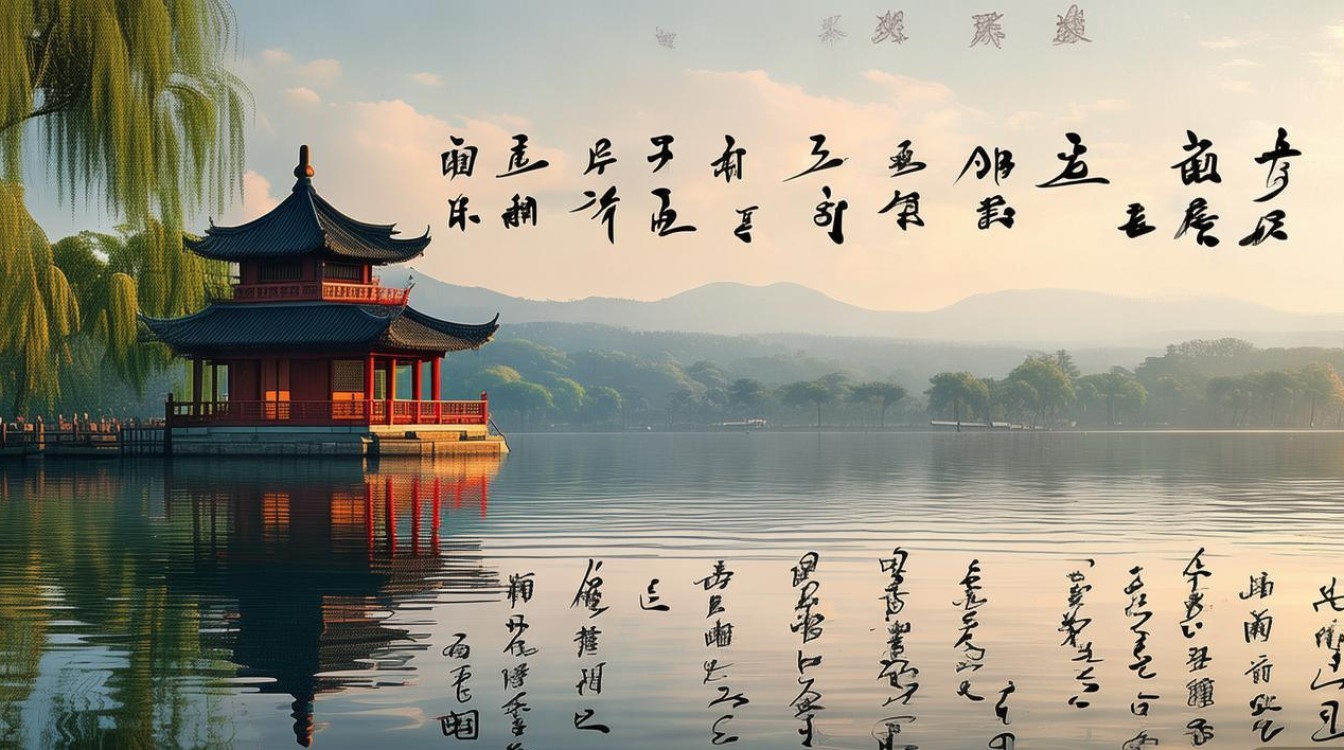

杭州西湖,不仅是一汪碧水、一抹青山,更是一部流淌千年的诗卷,自唐宋以来,无数文人墨客在此流连,将眼前的湖光山色与心中的万千情愫,淬炼成一句句、一首首传世佳作,这些诗词,早已超越了文学的范畴,成为西湖文化血脉中不可分割的一部分,要真正读懂西湖,不妨从这些珠玉之词入手,探寻其背后的故事与艺术。

湖山有幸得诗名:经典诗词的出处与作者

谈及西湖诗词,几乎无法绕过北宋苏轼的《饮湖上初晴后雨》,这首七言绝句,已然成为西湖最著名的文化名片。

水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。 欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

此诗出自《苏文忠公全集》,是苏轼于宋神宗熙宁年间任杭州通判时所作,苏轼在杭州期间,疏浚西湖,筑就苏堤,对西湖怀有深厚的感情,诗中,他捕捉了西湖在晴、雨两种天气下截然不同的美态,并以绝世佳人西施作比,精准地概括了西湖无时无刻、无论何种姿态都动人心魄的神韵,这个精妙的比喻,使得西湖拥有了“西子湖”的雅称,其艺术影响力绵延至今。

另一座诗词高峰,是白居易的《钱塘湖春行》,白居易曾任杭州刺史,同样为西湖水利民生做出过贡献。

孤山寺北贾亭西,水面初平云脚低。 几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥。 乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄。 最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤。

此诗收录于《白氏长庆集》,诗中,“白沙堤”即今日的白堤(虽非白居易所筑,但因诗而名传),白居易以一位春游者的视角,用细腻的笔触勾勒出一幅早春西湖的生动画卷,莺燕的活力、花草的生机,以及诗人沉醉其间的愉悦,都通过平实而精准的语言传达出来,展现了西湖在春日里勃发的生命力。

南宋词人柳永的《望海潮·东南形胜》,则从宏观视角描绘了杭州西湖的繁华与壮丽。

……重湖叠巘清嘉,有三秋桂子,十里荷花,羌管弄晴,菱歌泛夜,嬉嬉钓叟莲娃。……

这首词主要赞颂杭州的富庶与美丽,其中对西湖“三秋桂子,十里荷花”的铺陈,据说曾引得金主完颜亮对江南心生向往,柳永以长调慢词的形式,极尽渲染之能事,展现了西湖不仅是自然景观,更是充满市井生活气息的人间乐园。

情景交融铸诗魂:诗词的创作背景与心境投射

这些诗词的诞生,并非孤立的文化事件,它们与诗人的个人经历、时代背景以及西湖的特定风貌紧密相连。

苏轼写作《饮湖上初晴后雨》时,正处于他政治生涯的早期,虽然当时他因与王安石变法政见不合而外放杭州,但江南的秀丽山水和杭州的相对安宁,在一定程度上抚慰了他的政治失意,诗中流露出的是一种豁达、欣赏与超然物外的心境,西湖的晴雨变化,在他眼中皆是“好”与“奇”,这既是对自然景物的礼赞,也暗含了他随遇而安、善于发现生活之美的人生态度。

白居易的《钱塘湖春行》则写于他远离朝廷党争,担任地方官任上,他在杭州励精图治,深受百姓爱戴,这份治理一方水土的成就感与责任感,融入了他对西湖的观察中,诗中的西湖,秩序井然又生机勃勃,正反映了诗人此刻相对平和、满足的心境,他笔下的西湖,是可供漫步、可亲可近的,充满了生活的情趣。

而柳永的《望海潮》,其创作背景则带有干谒(请求荐举)的性质,据传此词是写给当时驻守杭州的孙何的,目的在于展示杭州的盛况,以博得赏识,词风铺张华丽,极力渲染杭州的“形胜”与“繁华”,西湖作为核心景观,自然被描绘得美不胜收,气势恢宏,这体现了诗词在特定历史时期的社会功能。

字句皆画意无穷:诗词的艺术手法赏析

欣赏西湖诗词,不能不品味其高超的艺术手法。

比喻与拟人的运用,苏轼将西湖比作西子,是天才的比喻,它赋予西湖以灵性之美,使其形象瞬间变得鲜活、具体且永恒,后世无数诗人,都在这个比喻的意境下进行再创作,白居易诗中的早莺“争”暖树,新燕“啄”春泥,一个“争”字,一个“啄”字,以拟人化的手法,将自然界的生命活力刻画得淋漓尽致。

白描与铺陈,白居易善于白描,如“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”,不加过多修饰,仅通过细致的观察和准确的描述,就将春的萌动与游人的惬意呈现出来,画面感极强,柳永则擅长铺陈,“三秋桂子,十里荷花”以高度凝练的语言,从时间和空间两个维度,勾勒出西湖最具代表性的秋夏之景,意象密集,色彩鲜明,令人心驰神往。

再者是情景交融的意境营造,中国古典诗词讲究“一切景语皆情语”,西湖诗词中,景物从来不是客观的存在,而是诗人情感的载体,苏轼笔下的晴雨西湖,是他豁达胸襟的写照;白居易诗中的早春景象,是他闲适心境的投射;柳永词中的繁华湖山,则寄托了他对盛世的赞美与对功名的向往,情与景在此水乳交融,共同升华为独特的艺术境界。

诗意栖居在湖山:诗词的当代应用与传承

这些古老的诗词,在今天依然具有强大的生命力,它们不仅是文学研究的对象,更可以融入现代人对西湖的游览与理解之中。

作为旅游的向导:当您漫步白堤,吟诵“最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤”,脚下的路便不再是普通的柏油路,而是穿越了千年时光的诗意通道,在孤山,想起“孤山寺北贾亭西”,虽寺与亭或已不存,但那份历史的幽情会油然而生,诗词为实地游览增添了深厚的文化底蕴和想象空间。

作为审美的启迪:诗词教会我们如何欣赏西湖,苏轼告诉我们,西湖的美不拘一格,晴天固然明媚,雨天亦有朦胧之趣,白居易提示我们,要关注细节,从一草一木、一鸟一虫中感受自然的律动,学习这些诗词,能提升我们的审美能力,学会从不同角度、在不同时节去发现西湖多元的美。

作为文化的传承:西湖诗词是中华优秀传统文化的瑰宝,通过诵读、书写、传播这些诗词,我们不仅在传承文学经典,更是在延续一种人与自然和谐共处、人文精神与山水美学相融合的文化理念,它们让西湖成为一座活态的、呼吸着的文化遗产。

漫步西湖,每一步都可能踩在韵脚上,每一眼都可能望见一句诗,这些诗词,如同湖面上氤氲的水汽,早已浸润了这片土地的每一个角落,它们不是尘封的古董,而是持续生长的文化基因,当我们站在湖边,若能想起某一句契合心境的诗词,便是与千百年前那位诗人完成了一次跨越时空的握手,那一刻,我们所见的已不仅是风景,更是浩瀚的文明与深邃的情感,这便是西湖诗歌恒久的魅力所在——它让自然的湖山,成为了每个人心中可以诗意栖居的精神家园。