谈到挫折与成长的关系,古今中外的智慧结晶总能给人深刻启示,这些经过时间淬炼的名言警句,不仅是语言的艺术,更蕴含着推动个人发展的力量。

东方智慧中的淬炼哲学

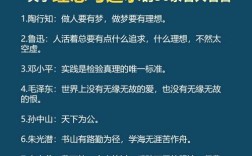

中华文化对挫折的认知往往与修身养性紧密结合,孔子周游列国时曾在陈蔡之间被困,断粮七日,仍弦歌不辍,他在《论语》中提出“岁寒,然后知松柏之后凋也”,将严酷环境视为检验品格的试金石,这句话诞生于礼崩乐坏的时代,孔子通过自然现象比喻人格修养——唯有经历困境,才能真正识别一个人的坚韧品质。

孟子将这种思想进一步发展,留下“故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨”的经典论述,这段文字出自《孟子·告子下》,创作于战国时期,社会动荡、民生维艰,孟子观察到,历史上成就伟业者都经历过巨大磨难,从而提出逆境培养理论,这种思想将挫折重新定义为上天有意识的培养,而非单纯的苦难。

使用这类名言时,重点在于理解其哲学基础,东方智慧强调内在转化,将外部压力转化为成长动力,在实际应用中,可以结合具体情境进行解读——当面临职业瓶颈时,孟子之言能帮助重新定义困难的价值;遭遇人际关系挫折时,孔子的比喻可提供心理缓冲。

西方视角的蜕变智慧

尼采在《查拉图斯特拉如是说》中提出的“杀不死我的,必使我更强大”,已成为现代人面对逆境的常用箴言,这位德国哲学家一生饱受疾病困扰,他的思想正是在与痛苦的持续对话中形成的,这句话不应简单理解为对苦难的美化,而是强调人在克服困难过程中实现的自我超越。

古希腊剧作家埃斯库罗斯在《阿伽门农》中写道:“智慧来自痛苦的煎熬。”作为西方悲剧的奠基人,他的作品深刻探讨了人类苦难的意义,这句话诞生于雅典民主制度成熟期,反映了当时对人性磨练的深刻认识,与东方智慧异曲同工,都将痛苦视为认知提升的必要途径。

应用这些西方名言时,需要注意其文化语境,尼采的哲学强调个体力量的提升,适合在需要激发个人潜能的场景中使用;而埃斯库罗斯的名言更适用于对生命历程进行深度反思的时刻,有效的使用方法是将这些名言与具体案例结合,通过真实故事展现其现实指导意义。

名言的现代诠释与实践

将传统智慧转化为现代生活指南,需要创造性诠释,鲁迅在《生命的路》中写道:“什么是路?就是从没路的地方践踏出来的,从只有荆棘的地方开辟出来的。”这位文学巨匠生活在国家危难之际,他的文字饱含对民族出路的探索,这句话不仅适用于宏观的社会变革,也同样适用于个人突破认知局限。

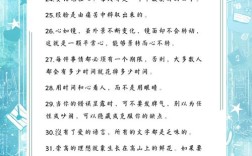

现代心理学研究为这些古老智慧提供了科学注脚,抗逆力理论证实,适度挑战确实能够促进心理成长,在使用名言进行自我激励时,可以结合心理学知识,形成更系统的成长方案,比如建立“挫折-反思-调整”的循环机制,让名言不仅停留在口号层面,而是成为行为改变的催化剂。

跨文化智慧的融合应用

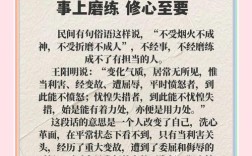

不同文化背景的名言可以形成互补效应,中国古人注重内在修养,西方思想强调外在突破,两者结合能形成更完整的成长观,王阳明“事上磨练”的主张与罗马哲学家塞涅卡“困难 Strengthens the mind, as labor does the body”的论述,共同指向实践对心智的塑造作用。

在实际应用中,可以根据不同情境选择相应名言,对于需要耐心积累的过程,曾国藩“屡败屡战”的典故可能更贴切;对于需要突破创新的场景,则可能更适合爱迪生关于失败与发现的论述,关键在于理解每句名言的精神实质,而非机械套用。

这些跨越时空的智慧提醒我们,挫折不是成长的障碍,而是成长的必要条件,真正有价值的不是挫折本身,而是我们面对挫折时的态度与反思,当困难来临时,这些凝聚人类智慧的语言就像黑暗中的灯塔,指引着我们前行的方向,成长的本质就是在应对各种挑战的过程中,不断突破自我局限,实现心智的成熟与人格的完善。