(空一行)

母爱,是人类情感宇宙中那颗最恒久、最温暖的星辰,它无需华丽辞藻的堆砌,却自然而然地成为诗歌创作中永不枯竭的源泉,当诗人将这份深沉的情感倾注于笔端,便诞生了无数穿越时空、叩击心灵的篇章,这些作品不仅是文学的瑰宝,更是我们理解情感、学习表达的重要桥梁。

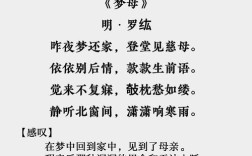

溯源:古典诗词中的母爱烙印

在中国古典诗歌的浩瀚长卷中,母爱主题的作品以其质朴与真挚,占据着独特而崇高的地位。

最为人称道的,莫过于唐代诗人孟郊的《游子吟》,这首五言古诗,堪称歌颂母爱的千古绝唱。

慈母手中线,游子身上衣。 临行密密缝,意恐迟迟归。 谁言寸草心,报得三春晖。

这首诗的创作背景与孟郊的个人经历紧密相连,他一生仕途坎坷,直至中年才得一官职,便将母亲接来同住,以尽孝心,此诗正是源于这段生活体验,诗中没有任何夸张的形容,仅仅通过母亲为即将远行的儿子缝制衣裳这一日常场景,便将母亲的牵挂、担忧与无尽的爱,浓缩在“密密缝”的动作与“意恐迟迟归”的心理活动中,诗人以“寸草心”与“三春晖”的鲜明对比,发出深沉的诘问,形象地刻画出母爱的博大与子女回报的微薄,其情感力量穿越千年,依然鲜活。

除了《游子吟》,古典文学中还有许多歌颂母爱的片段。《诗经·凯风》中“凯风自南,吹彼棘心,棘心夭夭,母氏劬劳”的诗句,以和煦的南风滋养幼小枣树,比喻母亲抚育子女的辛劳,这些古典诗词,往往将母爱融入具体的生活细节与自然意象之中,情感含蓄内敛,却余味悠长。

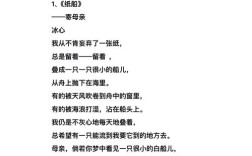

流淌:现代诗歌中的母爱抒怀

进入现代,诗歌的形式与语言发生了巨大变化,对母爱的歌颂也呈现出新的面貌,现代诗歌更注重个人化的情感倾诉与内心世界的直接剖白。

以台湾诗人洛夫的作品《母亲》为例,诗中写道: “母亲,我喊您,在风中,在雨中 在异乡的孤寂里 我喊您,直到那声音 长满了青苔”

诗人运用了超现实的想象,将呼唤母亲的声音与“长满青苔”的意象结合,深刻地表达了思念的绵长与岁月的沧桑感,这种直接、炽烈甚至带有魔幻色彩的抒情方式,是古典诗歌中较少见的。

另一位代表性诗人冰心,她的整个创作生涯都与母爱紧密相连,在《繁星·春水》中,她写道: “母亲呵! 天上的风雨来了, 鸟儿躲到它的巢里; 心中的风雨来了, 我只躲到你的怀里。”

这首诗语言清新,比喻贴切,将母亲视为灵魂的避风港,这种直抒胸臆的告白,道出了普世子女的共同心声,现代诗歌对母爱的表达,更强调“我”的感受,情感流露更为直接、奔放,意象的运用也更为自由、新颖。

品析:诗歌中母爱的艺术手法

无论是古典还是现代,诗人们都运用了丰富的艺术手法来塑造母爱的形象,增强作品的感染力。

- 细节白描:如《游子吟》中的“临行密密缝”,通过一个极具代表性的生活细节,胜过千言万语的赞美,让母爱变得可视、可感。

- 比喻与象征:将母爱比作“三春晖”、“南风”、“巢”,这些自然、温暖的意象,赋予了母爱一种永恒、无私、庇护的特质。

- 对比烘托:“寸草心”与“三春晖”的对比,极大地强化了母爱的深重与难以回报,现代诗歌中“我”的渺小孤独与母亲怀抱的温暖安宁,也构成情感上的对比。

- 情感的直接倾诉:这在现代诗中尤为突出,诗人常常采用呼告的形式,直接与母亲对话,将内心积郁的情感毫无保留地宣泄出来,形成强烈的情感冲击。

运用:如何借诗歌传递感恩

理解这些诗歌的最终目的,是为了更好地表达我们自身的情感,在日常生活中,我们可以这样运用这些充满母爱的诗篇:

- 特殊时刻的赠礼:在母亲生日、母亲节或其它对家庭有特殊意义的日子,亲手抄录一首契合心境的诗歌,附上几句自己的心里话,这比许多昂贵的礼物更能触动母亲的心弦。

- 情感沟通的桥梁:当与母亲产生小摩擦或羞于直接表达爱意时,一首小诗可以成为缓和关系、传递心意的温柔媒介。

- 家庭文化的传承:与家人,尤其是晚辈一起诵读这些经典诗篇,分享诗歌中的故事与情感,是一种美好的家庭文化互动,能让感恩的种子在下一代心中生根发芽。

- 个人情感的记录:我们也可以尝试模仿这些诗歌的技法,用朴实的语言记录下自己与母亲相处的动人瞬间,创作的过程本身,就是一次深刻的情感梳理与感恩之旅。

诗歌中的母爱,是经过时间淬炼的情感结晶,它教会我们,最动人的情感往往藏于最平凡的细节;最伟大的歌颂,源于最真诚的体悟,当我们重读“临行密密缝”的专注,或感受“心中的风雨来了,我只躲到你的怀里”的依赖时,我们不仅是在欣赏文学,更是在进行一次与生命源头的深情对话,这些诗篇,如同明灯,照亮了我们回望来路的目光,也提醒着我们,莫要辜负那份如“三春晖”般普照的恩情。