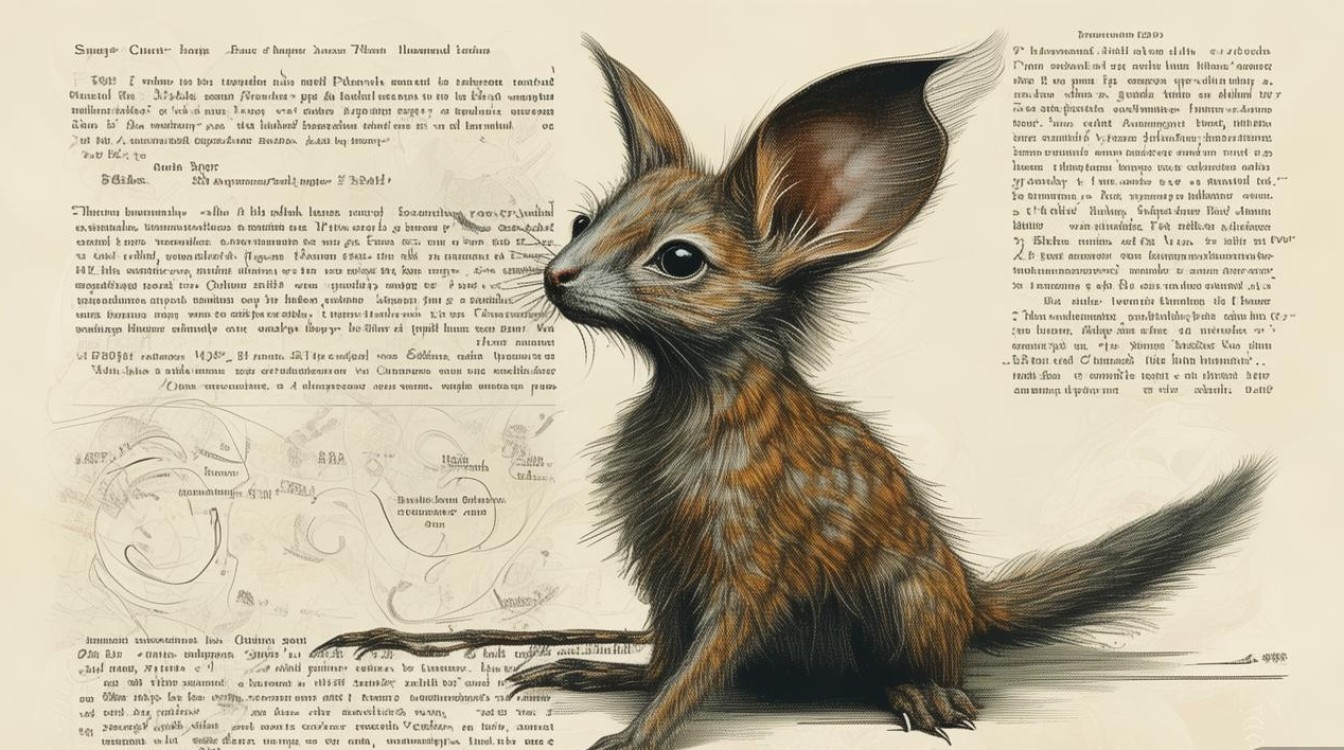

每当翻阅古典诗集,总能遇见那些以生灵为题的隽永篇章,这些小动物在诗人笔下,既是自然造物,又是情感载体,它们的存在让千年文字始终跃动着鲜活温度。

灵性入诗:小动物意象的源流与演变

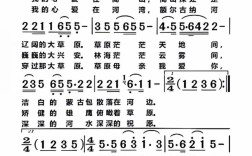

早在《诗经》时代,先民就已将自然生灵纳入歌咏,305篇中涉及动物的诗作达百余首,鹿鸣呦呦见证宴饮欢愉,关雎和鸣象征美好爱情,这些意象并非随意撷取,而是经过细致观察后的艺术提炼,雎鸠的“挚而有别”特性被赋予夫妻伦理的深意,蝉的蜕壳过程被引申为高洁品格的象征。

至唐代,咏物诗达到艺术巅峰,杜甫的《孤雁》以“孤雁不饮啄,飞鸣声念群”写尽漂泊之痛,白居易的《问鹤》借“乌鸢争食雀争窠”暗喻世态炎凉,这些小动物在诗人笔下完成了从自然存在到精神符号的升华,成为传递复杂情感的媒介。

宋代诗词中的动物意象更显哲理色彩,林逋以梅为妻、以鹤为子,将鹤的闲适与隐逸生活完美融合;苏轼“春江水暖鸭先知”通过鸭子的本能感知,揭示实践出真知的深刻道理。

笔触生辉:塑造动物意象的艺术手法

比喻手法让抽象情感具象化,李商隐“春蚕到死丝方尽”将思念之情物化为春蚕吐丝,至死方休,这种取象于日常生活的比喻,既通俗易懂又意境深远。

拟人手法则赋予动物人的情感与品格,来鹄《云》中“无限旱苗枯欲尽,悠悠闲处作奇峰”的云彩,被赋予漠视民生的冷漠人格;杜甫“感时花溅泪,恨别鸟惊心”让花鸟共担家国忧思。

象征手法构建起意象与哲理的联系,郑板桥画竹题诗“衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声”,竹声成为百姓呼声的象征;于谦《石灰吟》中“千锤万凿出深山”的石灰,象征着历经磨难而初心不改的品格。

知人论世:创作背景与作者心境的解码

理解动物诗词需回到创作现场,骆宾王七岁所作《咏鹅》,通过“白毛浮绿水,红掌拨清波”的明快画面,展现童真视角下的自然之美,这种纯真与诗人后来坎坷仕途形成的强烈对比,让人更深刻体会时间对心境的影响。

陶渊明《归园田居》中“狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠”的田园景象,实为诗人与官场决裂后的精神寄托,这些家常动物成为理想生活的符号,承载着对自由的向往。

李白《蜀道难》中“朝避猛虎,夕避长蛇”的险恶动物意象,既写实又象征,既描绘蜀道艰险,又暗喻仕途坎坷,了解李白此时求仕不顺的处境,才能读懂字里行间的忧惧与不甘。

古今贯通:传统诗词在现代生活中的活化

古典诗词中的动物意象,完全可以融入当代生活场景,教育领域可通过“两个黄鹂鸣翠柳”学习色彩搭配,通过“鹰击长空”体会壮志豪情,这些生动意象比抽象说教更能打动心灵。

在文学创作中,传统意象能赋予作品文化厚度,书写坚韧时可化用“千磨万击还坚劲”的竹石精神,表达思念时可借鉴“鸿雁长飞光不度”的意境转换。

日常生活中,我们同样可以借古诗抒怀,看到蜻蜓立于荷尖,吟一句“小荷才露尖尖角”;观察蚂蚁搬家,想“微物亦有天地方”,这种古今对话让日常生活诗化,提升生命品质。

意象新解:经典动物诗词的现代诠释

重新解读杜甫《孤雁》,会发现其中蕴含的现代孤独体验,在高度连接的社交媒体时代,这种“谁怜一片影,相失万重云”的孤独感反而更为真切,孤雁成为个体在群体中依然孤独的隐喻。

李商隐《蝉》的“本以高难饱,徒劳恨费声”,可理解为对当代知识分子处境的写照,清高品格与现实困境的矛盾,在哪个时代都值得深思。

白居易《燕诗示刘叟》中“梁上有双燕,翩翩雄与雌”的育雏描写,超越时代成为亲情教育的经典教材,这种跨越时空的情感共鸣,正是古典诗词永恒魅力的源泉。

这些小动物诗词如同文化基因,编码着中华民族的审美密码,它们教会我们如何观察自然,如何安放情感,如何在物我之间建立诗意联结,当我们与这些生灵意象相遇,实际上是在与千年前的灵魂对话,在传承一种独特的世界观——万物有灵,且美。

在这个信息过载的时代,或许我们需要回归这种简约而丰盈的审美,不必远求,就在身边的草木虫鱼间,在流传千年的诗句中,重新学习与自然相处,与自己和解,每次品读这些灵动诗篇,都是一次心灵按摩,让我们在喧嚣中找到片刻宁静,在实用主义盛行的年代保留一份诗意的栖居。