在人类文明的长河中,名言警句如同璀璨的星辰,照亮着人们的思想道路,这些凝练而深刻的语句,不仅是先贤智慧的结晶,更是跨越时空的文化遗产,理解其精髓并恰当运用,对个人修养和知识积累具有重要意义。

探寻智慧的源头

每则经典名言都有其特定的文化土壤和历史背景,以“三人行,必有我师焉”为例,这句话出自《论语·述而》,记录了孔子在周游列国过程中的教学相长思想,春秋时期社会动荡,孔子提出这一观点,既体现了谦逊好学的态度,也反映了当时士人阶层对知识的渴求。

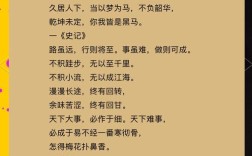

中国古代典籍中蕴含着丰富的哲理名言。《道德经》中“上善若水,水善利万物而不争”展现了道家柔克刚的哲学思想;《孙子兵法》里“知己知彼,百战不殆”则体现了古代军事智慧,这些语句之所以能流传千年,正是因为它们精准地概括了人类社会的普遍规律。

西方文明同样贡献了许多发人深省的警句,培根的“知识就是力量”诞生于欧洲文艺复兴时期,反映了当时对科学理性的推崇;莎士比亚在《哈姆雷特》中写下的“生存还是毁灭,这是一个问题”,则深刻探讨了人类存在的本质。

理解内涵的要义

准确理解名言需要把握几个关键点,首先要考察作者的创作意图,苏轼“不识庐山真面目,只缘身在此山中”表面写景,实则表达了对当局者迷的深刻洞察,其次要还原历史语境,孟子“民为贵,社稷次之,君为轻”的主张,在当时等级森严的社会中具有革命性意义。

不同文化背景下的名言也反映出独特的思维方式,中国传统文化强调集体和谐,如“和为贵”;西方文化则更注重个体价值,如“不自由,毋宁死”,这种差异使得名言警句成为研究文化比较的珍贵素材。

实践运用的智慧

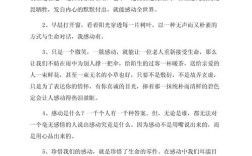

在日常交流中引用名言能增强说服力,但需要注意场合和方式,在正式演讲中,恰当引用经典可以提升内容深度;在书面写作中,适度运用警句能够画龙点睛,关键在于选择与主题契合的语句,并确保理解准确无误。

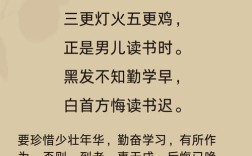

教育领域特别重视名言的教学价值,通过学习这些凝练的语句,学生不仅能提升语言表达能力,还能培养批判性思维,比如讨论“天行健,君子以自强不息”时,可以引导学生思考自强不息在当代社会的现实意义。

个人修养方面,将名言内化为行动指南更有价值,曾国藩“大处着眼,小处着手”的务实精神,王阳明“知行合一”的实践理念,都可以作为现代人处世立身的参考。

鉴赏与辨别的素养

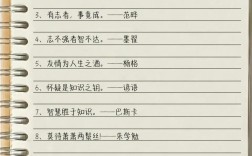

面对浩如烟海的名言警句,培养鉴赏能力十分重要,优质的名言通常具备思想深刻、表达精炼、经得起时间检验等特点,而一些看似深刻实则空洞的语句,往往缺乏具体内涵和现实指导意义。

在信息时代,辨别名言真伪也成为必备技能,网络上流传的许多“名人名言”其实并无确凿出处,查阅权威典籍、考证原始文献是验证名言真实性的可靠方法,这种严谨态度本身就是对知识的尊重。

文化传承与创新

名言警句的生命力在于持续的文化传承与创新,传统名言需要结合新时代语境进行创造性解读,使其焕发新的活力,每个时代也在产生属于这个时代的智慧语句,这些语句反映着当代人的思考与感悟。

将名言融入现代生活不应是简单套用,而应是精神内涵的当代诠释,比如理解“君子爱财,取之有道”,在市场经济环境下可以引申为对商业伦理的坚守;解读“天人合一”,则可以与现代生态文明建设相呼应。

名言警句作为人类共同的精神财富,其价值不仅在于语言本身的美感,更在于其中蕴含的永恒智慧,在快节奏的现代社会,静心品味这些经过时间淬炼的语句,如同与古今智者对话,既能获得思想启迪,也能找到心灵慰藉,掌握恰当的理解和运用方法,让这些智慧结晶真正成为指引人生的明灯,是每个追求知识的人值得培养的重要素养。