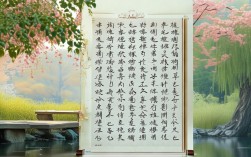

白居易,字乐天,晚号香山居士,是中唐时期影响深远的文学家,他的诗歌创作跨越四十余年,存世作品达三千八百余首,在唐代诗人中数量最为丰硕,这位诗人的作品之所以能够穿越时空壁垒,至今仍被广泛传诵,关键在于其独特的艺术风格与深刻的人文关怀形成了完美共振。

平民视角下的现实观照

白居易的诗歌创作始终遵循着“文章合为时为事而著,歌诗合为事而作”的理念,在《与元九书》中,他明确提出“为君为臣为民为物为事而作”的创作原则,这一主张彻底打破了盛唐诗歌偏重个人抒怀的传统。

《卖炭翁》作为新乐府诗的代表作,以“满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑”的细节刻画,将底层劳动者的生存困境具象化,诗中“一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得”的戏剧性冲突,不仅揭示了中唐时期宫市制度的弊端,更构建了权力与平民的对话空间,这种直面社会现实的勇气,使白居易的诗歌具有了超越文学本身的历史文献价值。

在《观刈麦》中,诗人以“足蒸暑土气,背灼炎天光”的生动描写,再现了农人劳作的艰辛,而“家田输税尽,拾此充饥肠”的结语,则将赋税压迫下的民生疾苦展现得淋漓尽致,这种将个人观察转化为社会批判的创作方式,体现了白居易作为士大夫的社会责任感。

通俗语言的艺术升华

同时期诗人张籍曾评价白居易的作品“如妇孺皆解”,这一特点在《琵琶行》中体现得尤为充分。“千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面”的传神描写,既保留了古典诗歌的韵律美,又融入了口语化的表达方式,诗中“大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私语”的比喻,通过日常生活中常见的声音意象,将抽象的乐音转化为可感知的视觉画面。

这种通俗化倾向并非艺术性的减损,而是经过精心锤炼的语言选择,在《钱塘湖春行》中,“几处早莺争暖树,谁家新燕啄春泥”的句式,既保持了七律的严谨格律,又呈现出明快流畅的节奏感,诗人通过“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”这样近乎白描的笔法,成功构建出早春西湖的生动图景。

叙事与抒情的完美融合

白居易在长篇叙事诗的创作上展现了非凡才能。《长恨歌》作为唐代最长的叙事诗之一,将历史事件与民间传说巧妙结合。“回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色”的夸张笔法,为杨贵妃的形象蒙上传奇色彩;而“七月七日长生殿,夜半无人私语时”的细节铺陈,则赋予帝王爱情以平民化的情感特质。

这种叙事技巧在《琵琶行》中达到新的高度,诗人通过“浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟”的环境烘托,为全诗奠定情感基调,在描绘琵琶女弹奏时,“银瓶乍破水浆迸,铁骑突出刀枪鸣”的连续比喻,既模拟了乐音的起伏变化,又暗示了人物命运的剧烈转折,同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”的感悟,将个人际遇升华为对人类共同命运的思考。

儒释道思想的诗意呈现

白居易的诗歌创作深受儒释道三家思想影响,早年积极入世阶段,他写下“惟歌生民病,愿得天子知”的诗句,彰显儒家济世情怀,被贬江州后,佛道思想逐渐成为其精神支柱,《闲吟》中“自从苦学空门法,销尽平生种种心”的表述,记录了这一思想转变。

这种思想融合在《效陶潜体诗十六首》中尤为明显,诗人借陶渊明之酒杯,浇自己心中块垒,在“日入寝中息,清心恬澹神”的吟咏中,构建起超越世俗的精神家园,晚年所作的《池上篇》,以“十亩之宅,五亩之园,有水一池,有竹千竿”的朴素叙述,展现出道家返璞归真的生活理想。

诗歌理论指导创作实践

白居易在《与元九书》中系统提出的诗歌理论,与其创作实践形成深刻呼应。“根情、苗言、华声、实义”的形象比喻,揭示出诗歌四要素的有机联系,他认为诗歌应该发挥“补察时政,泄导人情”的社会功能,这一主张在新乐府诗的创作中得到充分体现。

《新乐府五十首》的序言中,诗人强调“其辞质而径,欲见之者易谕也;其言直而切,欲闻之者深诫也”,这种自觉的创作意识,使白居易的诗歌在保持艺术性的同时,始终保持着对社会现实的深切关注,在《采诗官》中,他更直接指出“欲开壅蔽达人情,先向歌诗求讽刺”,将诗歌视为改善政治的重要途径。

白居易的诗歌遗产不仅在于那些脍炙人口的名篇佳作,更在于他建立的诗歌与现实生活的密切联系,他将诗歌从文人书斋引向市井街巷,让文学重新获得观察社会、介入现实的能力,这种创作理念对后世文人产生了深远影响,从宋代王禹偁的“本与乐天为后进”,到清代袁枚的性灵说,都能看到白居易诗学思想的延续与发展。

在当代信息过载的时代,白居易诗歌中蕴含的人文关怀与现实精神,依然具有重要的启示意义,他的创作实践告诉我们,真正的经典既要扎根时代土壤,又要超越具体时空,在艺术性与思想性的平衡中寻找永恒价值,这或许就是千载之后,我们仍能在“野火烧不尽,春风吹又生”的诗句中,感受到生命力量的真正原因。