诗歌的韵律之美,很大程度上来自于韵脚的巧妙安排,这种将相同或相近音韵的字词置于特定位置的艺术手法,如同乐曲中的重复旋律,赋予文字以音乐性,让诗歌在吟诵时产生回环往复的美感。

韵脚的源流与演变

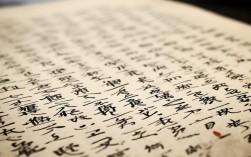

中国诗歌的押韵传统可追溯至远古歌谣。《吴越春秋》记载的《弹歌》“断竹,续竹,飞土,逐宍”,已显现原始韵脚形态,至《诗经》时代,韵脚运用趋于成熟,形成严密体系,无论是“关关雎鸠,在河之洲”的工整对仗,还是“蒹葭苍苍,白露为霜”的婉转回环,都展现出周代先民对语言音乐美的自觉追求。

汉魏六朝是韵脚发展的重要阶段,乐府民歌“江南可采莲,莲叶何田田”运用顶针句式,使韵脚环环相扣,陆机在《文赋》中提出“其会意也尚巧,其遣言也贵妍,暨音声之迭代,若五色之相宣”,首次从理论层面探讨声韵搭配的重要性。

唐宋时期,韵脚艺术达到巅峰,近体诗形成严格的平仄与押韵规范,《唐韵》《广韵》等韵书相继问世,李白“床前明月光,疑是地上霜”的清新自然,杜甫“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”的工稳精严,苏轼“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”的豪放洒脱,都展现出韵脚与情感表达的完美融合。

元明清时期,戏曲、词曲的繁荣推动韵脚新发展。《中原音韵》适应北方语音变化,为元曲创作提供新标准,马致远《天净沙·秋思》“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”连续使用名词押韵,营造出独特的意境美。

韵脚的艺术表现手法

韵脚的运用远不止于句尾押韵这般简单,历代诗人通过不同手法,使韵脚成为情感表达的有力工具。

交韵与抱韵的错综变化,赋予诗歌更丰富的韵律,这种在西方诗歌中常见的韵式,在中国现代诗歌中也得到借鉴,如徐志摩《偶然》“我是天空里的一片云,偶尔投影在你的波心”,通过交错的韵脚,营造出轻盈飘忽的意境。

随韵的运用使情感表达如行云流水,每两句转换韵部,如同情感的起伏波动,特别适合叙事诗与长篇抒情诗,这种手法在古体诗中尤为常见,如白居易《长恨歌》中韵脚的灵活转换,与故事情节的推进紧密相连。

富韵的精心安排能产生特殊的审美效果,不仅韵脚相同,韵字前的辅音也保持一致,形成更强烈的音乐感,李清照《声声慢》“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”,连续使用叠字与富韵,将孤寂凄婉的心境表现得淋漓尽致。

阴韵与阳韵的交替使用,创造出独特的节奏变化,阴韵以轻柔音收尾,阳韵以响亮音收尾,二者的巧妙搭配如同音乐中的强弱拍组合,王维《山居秋暝》“空山新雨后,天气晚来秋”中,阴韵与阳韵的自然过渡,与诗中宁静恬淡的意境相得益彰。

韵脚的实用创作技巧

掌握韵脚的运用,需从基础做起,初学者可从学习《中华新韵》或《平水韵》入手,了解不同韵部的特点,江阳韵”响亮豪放,适合表达激昂情感;“依稀韵”轻柔婉约,适于描写细腻情思。

转韵时机的把握至关重要,情感转折处、场景转换时、内容分层处都是转换韵脚的自然节点,但需注意转韵不宜过于频繁,以免破坏诗歌的整体感,高适《燕歌行》中多次转韵,每次都与内容段落相吻合,既保持韵律新鲜感,又不失整体统一。

韵脚与平仄的配合是近体诗的核心,平仄相同才能产生抑扬顿挫的韵律美,杜甫《秋兴八首》中“玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森”,平仄错落有致,与深沉的情感表达完美结合。

现代诗歌创作中,韵脚运用更为自由,但基本原则依然适用,押韵应当自然流畅,避免因韵害意,同时可尝试跨行押韵、内韵等灵活形式,如顾城《一代人》“黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明”,在自由中保持韵律美。

韵脚的现代表达与传承

在当代语境下,韵脚艺术依然充满活力,流行歌词、广告文案、新媒体写作都可见其身影,方文山的歌词“天青色等烟雨,而我在等你”,将传统韵脚与现代情感巧妙结合,赢得广泛共鸣。

创作时需注意韵脚与情感基调的统一,激昂内容配洪亮韵脚,柔美意境选细微韵部,同时要避免为押韵而生造词语或调整正常语序,保持语言的自然流畅。

韵脚的学习是一个循序渐进的过程,从模仿经典入手,逐步掌握各种技巧,最终形成个人风格,多朗读优秀诗作,培养语感;勤于练笔,在实践中提升;细心修改,不断完善,这些都是掌握韵脚艺术的有效途径。

诗歌韵脚作为中华诗词的精华,承载着千年的文化记忆与审美智慧,在快节奏的现代生活中,这份对语言音乐美的追求与创造,依然具有不可替代的价值,它不仅是技巧的传承,更是文化血脉的延续,等待着每一位热爱诗歌的人去探索、实践与创新。