诗歌,你和别人不一样,这种独特并非源于孤高,而是深深植根于每一个汉字平仄起伏的呼吸里,流淌在每一处意象欲说还休的脉络中,要真正读懂一首诗,不能只停留在字面,而需循着它留下的线索,去探寻其生命的源头与生长的轨迹。

溯源:在时光深处与作者相逢

每一首流传至今的诗词,都不是无根的浮萍,它们诞生于特定的历史瞬间,凝结着创作者彼时彼地的心跳与呼吸,了解一首诗的出处与作者,如同拿到一把开启宝藏的钥匙。

所谓“出处”,不仅指它收录于《全唐诗》或《宋词三百首》,更指向其诞生的具体情境,王维的“大漠孤烟直,长河落日圆”,其雄浑气象源于他亲身出使塞上的见闻;杜甫的“烽火连三月,家书抵万金”,其沉痛笔触直接安史之乱中百姓的离乱之苦,这些诗句,是时代在诗人笔端投下的影子。

读诗的第一步,是尝试回到现场,试着去了解李商隐写作《锦瑟》时,身处牛李党争的夹缝中,其情感是如何的晦涩难言;去体会苏轼吟咏“大江东去”时,虽贬谪黄州,却如何于困厄中完成精神的超越,当我们知晓了这些,文字便不再是冰冷的符号,而成了可触摸的历史与可共鸣的情感,这种对背景的探寻,正是理解诗歌独特性的基石。

入微:在字句肌理中品味匠心

诗歌的独特,更在于其运用语言的艺术,它拥有自成体系的“使用手法”,这些手法是诗人锻造意境的工具,也是我们深入堂奥的路径。

意象的营造,诗人从不直白地诉说愁绪,而是说“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”;不空洞地描摹坚贞,而是写“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”,这些意象,是抽象情感的物质外壳,它们源于自然与生活,又被诗人赋予全新的生命,品味诗歌,就是要捕捉这些意象,感受它们如何将不可言传之意,化为可见、可感之象。

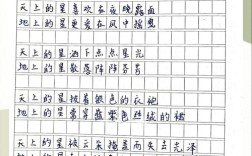

格律与声韵之美,古典诗词尤其讲究平仄、对仗与押韵,律诗中“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”的工整对偶,不仅带来视觉上的对称,更产生了一种内在的节奏与张力,而词,如《声声慢》开篇的“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”,一连串叠字的运用,从音韵上就直接摹写了怅惘徘徊的心绪,即便在现代诗的阅读中,我们也应注意其内在的节奏、断句与留白,这些形式本身就在参与意义的构建。

典故的化用,诗人常借古人之事,抒今我之情,辛弃疾词中大量运用历史典故,若非了解其指向,便难以深入体会他报国无门、壮志难酬的悲愤,典故如同文化密码,丰富了诗歌的内涵,也连接起悠久的文明传统。

融汇:在生命体验中激活诗心

读诗,终究是为了滋养心灵,丰富生命,如何将古老的诗词,融入当下的日常生活?

这并非要求人人提笔作诗,而是让诗的精神成为我们观照世界的一种方式,当你于异乡望月,心中自然浮现“月是故乡明”的句子,这便是与杜甫的共情,当你历经坎坷而初心不改,口中念出“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生”,这便是从苏轼处获得的力量,诗歌,为我们提供了表达复杂情感的现成语汇,让个人的瞬间体验与千百年的集体共鸣连接在一起。

更进一步,我们可以主动创造与诗歌相遇的场景,在书信或交谈中,恰当地引用一句诗,往往胜过千言万语,春日踏青,便是“迟日江山丽,春风花草香”的实景体验;秋日登高,便有“晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄”的豪情,让诗歌从书本中走出来,成为我们诠释风景、安顿情感的伴侣。

诗歌,你和别人不一样,你的不一样,在于你既是璀璨的文化遗产,又是鲜活的情感记录;既是精密的语言艺术,又是开放的心灵空间,我们探寻你的出处与背景,是出于对历史的尊重;我们分析你的手法与技巧,是出于对艺术的敬畏;而我们最终将你融入生命,是希望借助这穿越时空的智慧与美,来应对当下的纷繁,安顿自身的灵魂,这份独特性,使得每一次与诗歌的相遇,都成为一场不可复制的、充满发现与感动的旅程。