不如你的诗歌

诗歌是语言的精粹,情感的凝练,千百年来承载着人类最深邃的思想与最动人的情怀,从《诗经》的质朴到唐诗的瑰丽,从宋词的婉约到现代诗的奔放,每一首诗都像是时光长河中的一颗明珠,闪烁着独特的光芒。

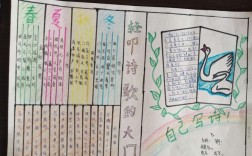

诗歌的起源与发展

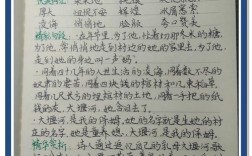

中国诗歌的源头可以追溯到先秦时期的《诗经》,这是最早的诗歌总集,收录了西周至春秋时期的民间歌谣与宫廷乐歌。"关关雎鸠,在河之洲"的吟唱,不仅是爱情的抒发,更反映了当时的社会风貌。《楚辞》则以屈原的《离骚》为代表,开创了浪漫主义诗歌的先河,其瑰丽的想象与深沉的忧思至今仍令人动容。

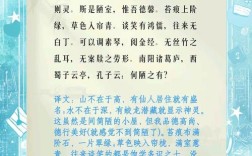

唐代是古典诗歌的巅峰时期,李白、杜甫、王维等诗人各具风格,李白的诗豪放飘逸,"天生我材必有用,千金散尽还复来"展现了他的洒脱;杜甫则沉郁顿挫,"安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜"体现了他的忧国忧民,宋词则在唐诗的基础上更注重音律与情感表达,苏轼的"大江东去,浪淘尽,千古风流人物"气势磅礴,李清照的"寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚"则婉约细腻。

诗歌的创作背景与情感表达

每一首诗的诞生都有其特定的历史背景与个人经历,杜甫的《春望》写于安史之乱期间,"国破山河在,城春草木深"既是对战乱的痛惜,也是对家国的深情,苏轼的《水调歌头·明月几时有》创作于中秋之夜,既有对亲人的思念,也有对人生无常的感慨。

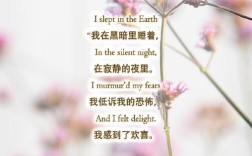

现代诗歌则更加自由,北岛的《回答》以"卑鄙是卑鄙者的通行证,高尚是高尚者的墓志铭"表达了对时代的反思;海子的《面朝大海,春暖花开》则充满了对理想生活的向往,诗歌的情感表达可以是直抒胸臆,也可以是含蓄蕴藉,关键在于诗人如何用最精炼的语言触动读者的心灵。

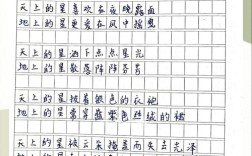

诗歌的写作手法与技巧

诗歌的写作离不开意象、韵律与修辞,意象是诗歌的灵魂,杨柳岸,晓风残月"勾勒出一幅凄美的离别画面;"枯藤老树昏鸦"则渲染出萧瑟的秋意,韵律使诗歌朗朗上口,平仄的交替、押韵的巧妙运用,都能增强诗歌的音乐性。

比喻、拟人、夸张等修辞手法则让诗歌更具表现力,李煜的"问君能有几多愁?恰似一江春水向东流"用江水比喻愁绪,形象而深刻;徐志摩的"轻轻的我走了,正如我轻轻的来"则以轻盈的语言传递出离别的淡淡哀伤。

如何欣赏与创作诗歌

欣赏诗歌需要静心品味,不仅要理解字面意思,更要体会诗人的情感与思想,读李商隐的"相见时难别亦难,东风无力百花残",可以感受到爱情的无奈与生命的脆弱;读顾城的"黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明",则能领悟到逆境中的希望。

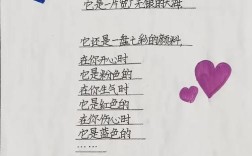

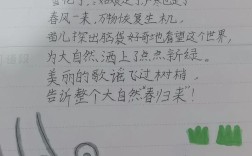

创作诗歌则需要真情实感,不必刻意追求华丽的辞藻,重要的是找到属于自己的表达方式,可以从日常生活中的点滴入手,比如一片落叶、一场细雨、一次相遇,都可以成为诗歌的素材,多读经典作品,学习大师们的语言技巧与情感表达,也能提升自己的写作水平。

诗歌的魅力在于它既能承载宏大的历史叙事,也能捕捉细微的个人情绪,无论是古人的"长风破浪会有时,直挂云帆济沧海",还是今人的"世界以痛吻我,要我报之以歌",诗歌始终是人类精神世界中最动人的声音。

在这个快节奏的时代,或许我们更需要诗歌的慰藉,它让我们在喧嚣中保持清醒,在浮躁中回归本真,不如你的诗歌,不如你的心灵,不如你在文字中找到的那份宁静与力量。