诗歌,是语言的艺术,是情感的凝练表达,它跨越千年,至今依然能触动人心,想要学习诗歌创作,并非遥不可及的梦想,而是可以通过理解其脉络、掌握其方法,逐步走进的瑰丽殿堂。

追溯源头:诗歌的起源与流变

诗歌的诞生,与人类文明同步,最早的诗歌源于劳动号子、民间歌谣和祭祀颂词,是人们抒发情感、记录生活最直接的方式,中国的诗歌传统源远流长,从《诗经》的现实主义与《楚辞》的浪漫主义两大源头开始,便奠定了后世诗歌发展的坚实基础。

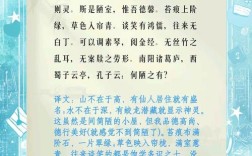

《诗经》是中国第一部诗歌总集,收录了西周初年至春秋中叶的诗歌,其内容涵盖劳动、爱情、战争、徭役等方方面面,开创了“赋、比、兴”的表现手法,而屈原的《楚辞》,则以瑰丽的想象、华美的辞藻和奔放的情感,开创了个人创作的先河,了解这些源头,能让我们明白,诗歌从诞生之初,其核心就是“言志”与“抒情”。

走近灵魂:诗人与创作背景

每一首经典诗作的背后,都站着一个鲜活的灵魂和一段独特的历史,诗人的生平经历、思想情感以及所处的时代背景,共同构成了诗歌的创作语境。

读杜甫的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,需要了解唐代安史之乱前后社会动荡、民不聊生的现实;品李白的“天生我材必有用,千金散尽还复来”,则能感受到盛唐时期蓬勃自信的时代气象与诗人豪放不羁的个性,理解诗人与其时代,并非为了机械地对号入座,而是为了更深刻地体会诗歌中蕴含的复杂情感与思想深度,明白优秀的诗歌往往是个人命运与时代风云的交响。

构筑骨架:诗歌的意象与意境

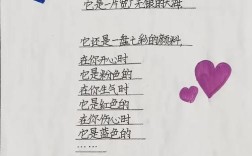

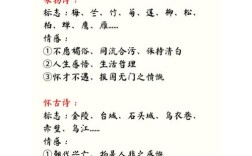

意象是构成诗歌的基本元件,是融入了诗人主观情感的客观物象,月亮”不再仅仅是天体,而可能承载着思乡(“举头望明月”)、团圆(“月有阴晴圆缺”)、永恒(“江畔何人初见月”)等丰富含义,诗人通过选取和组合意象,来营造一种独特的艺术境界,这便是意境。

意境是诗歌的灵魂,是情与景、意与象的完美融合,它能让读者超越文字本身,进入一个无限遐想的空间,创作时,要有意识地锤炼意象,力求新颖、精准,并通过意象群的有机组合,营造出或开阔、或幽深、或激昂、或静谧的意境,让读者在品读时获得审美享受。

掌握技法:诗歌的表现手法

诗歌拥有独特的艺术表现手法,熟练运用这些手法,能让表达更具张力和韵味。

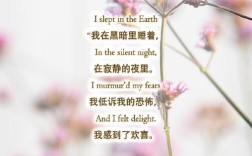

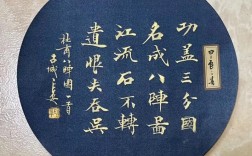

- 比喻与象征: 比喻使抽象的情感具象化,如“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”,象征则通过特定形象暗示更深层的含义,如用“松柏”象征坚贞。

- 夸张与想象: 诗歌需要想象力的翅膀,李白的“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”,正是通过极致的夸张和新奇的想象,展现了瀑布的磅礴气势。

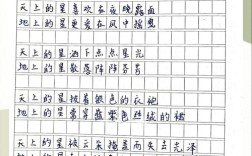

- 韵律与节奏: 古典诗词讲究严格的平仄、对仗和押韵,形成音乐美,现代诗虽形式自由,但也注重内在的节奏感和语感,通过句式的长短变化、词语的轻重缓急,可以营造出不同的情感节奏。

- 凝练与空白: 诗歌语言贵在凝练,力求以最少的字表达最丰富的内容,诗歌讲究“留白”,给读者留下参与和再创造的空间,所谓“不著一字,尽得风流”,正是此意。

开启创作:从模仿到创新

对于初学者,从模仿经典入手是一条有效的途径,可以选择你喜爱的诗人或诗作,细细品味其语言、意象和结构,然后尝试用相似的风格去书写自己的感受,模仿不是抄袭,而是在学习中找到语感和章法。

更重要的是,要真诚地面对自己的内心,诗歌是个人情感与思想的出口,从日常生活的细微观察入手,一片落叶、一次离别、一个瞬间的感动,都可以成为诗歌的素材,养成随时记录灵感的习惯,哪怕只是一个词、一个句子。

在结构上,可以先从短诗、小令开始练习,注重开头和结尾的设计,开头要能吸引读者,结尾则要力求言有尽而意无穷,给人以回味,反复修改是创作的必经阶段,推敲每一个字词,调整语序,直到感觉恰到好处。

诗歌创作是一场与自我和世界的深度对话,它不需要华丽的辞藻堆砌,而需要真实的情感与敏锐的洞察,它既是对千年传统的致敬,也是对此时此刻个人生命的独特诠释,拿起笔,从阅读开始,从感受出发,勇敢地写下第一个句子,你便已经踏上了这条充满惊喜与发现的诗意旅程。