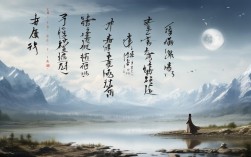

光阴如流水,一去不复回,自古以来,文人墨客对时间的流逝最为敏感,他们用精炼的文字将这份感悟凝铸成诗,成为中华文化中璀璨的瑰宝,这些关于惜时的诗歌,不仅是文学艺术的巅峰,更蕴含着深刻的人生智慧,指导着我们如何珍惜当下,善用每一寸光阴。

时光咏叹的千年回响:经典惜时诗篇赏析

在卷帙浩繁的诗词海洋中,惜时主题的作品犹如一颗颗明珠,闪耀着永恒的光芒,汉代无名氏的《长歌行》堪称早期典范:“百川东到海,何时复西归?少壮不努力,老大徒伤悲。”这首乐府诗用江河入海不复返的生动比喻,直截了当地点明了青春易逝、奋发当及时的道理,其语言质朴,意境宏阔,将自然现象与人生哲理完美融合,产生了振聋发聩的艺术效果。

东晋诗人陶渊明的《杂诗》第一首更是将时光意识提升到了哲学高度:“盛年不重来,一日难再晨,及时当勉励,岁月不待人。”陶渊明辞官归隐后,对生命有了更深刻的体悟,这四句诗语言平实却力道千钧,既是自我鞭策,也是对世人的恳切劝诫,他摒弃了华丽的辞藻,用最本真的语言道出了最普世的真理——时间从不为任何人停留。

唐代作为诗歌发展的黄金时期,惜时主题得到了空前多样的艺术表现,李白在《将进酒》中豪迈挥洒:“君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。”这位浪漫主义大师用极度的夸张手法,将人生从青年到老年的过程压缩在“朝暮”之间,形成了强烈的视觉冲击和心理震撼,这种艺术处理并非失真,而是更深层次地揭示了生命无常的本质。

宋代诗词在哲理深度上更进一步,苏轼的《春宵》写道:“春宵一刻值千金,花有清香月有阴。”这两句诗早已成为国人珍视美好时光的通用表达,苏轼以他特有的通达和慧心,将抽象的“惜时”转化为可感可知的“春宵”体验,让人在品味自然之美中,自然而然地生发出对光阴的珍爱之情。

匠心独运的艺术手法:诗人如何让时间“可见”

这些流传千古的惜时名篇,之所以能产生如此强烈的艺术感染力,离不开诗人精湛的艺术手法,比喻是最常用的技巧之一,如前述《长歌行》以“百川到海”喻时间一去不返,形象贴切,令人过目难忘,李白的“青丝成雪”则是通过意象的快速转换,在读者心中激起强烈的时间紧迫感。

对比手法在惜时诗中同样运用广泛,白居易的《劝酒》中“昨日今朝一梦间,春花秋月如相待”,将人生的短暂与自然的永恒并置,形成鲜明对照,从而凸显出生命有限、时光珍贵的主题,这种对比不仅存在于物我之间,也存在于人生的不同阶段,如少年与老年的对比,理想与现实的对比等。

借景抒情是古典诗词的典型特征,在惜时题材中尤为突出,晏殊《浣溪沙》中“无可奈何花落去,似曾相识燕归来”,通过对春末景物的细腻描绘,传递出对时光流逝的无奈和惋惜,景物不再是单纯的客观存在,而是承载了诗人深沉时间意识的媒介。

直抒胸臆也是常见手法,如岳飞《满江红》中“莫等闲、白了少年头,空悲切”,语言直白,情感炽烈,具有极强的劝诫力量和鼓舞作用,这种手法往往用在诗歌的关键处,起到画龙点睛的效果。

生命的觉醒与回应:惜时诗歌的当代价值

当我们穿越历史的长廊,品读这些凝聚着先人智慧的惜时诗篇,不应仅仅停留在文学欣赏的层面,更应思考如何在当下生活中活出这些诗歌的精神实质。

惜时诗歌的本质是对生命意识的觉醒,古人没有现代精确的计时工具,却对时间的感知远比我们敏锐,他们从四季更替、草木荣枯中体悟人生,从朝晖夕阴、月圆月缺中觉察生命,这种源于自然的生活智慧,在快节奏的今天显得尤为珍贵,阅读惜时诗,首先是要重新唤醒我们对时间本身的敏感,从机械的时间计量回归到生命本真的时间体验。

这些诗歌为我们提供了多种对待时间的态度和方式,既有“少壮努力”的积极进取,也有“春宵一刻”的尽情享受;既有“岁月不待”的警醒,也有“花落燕归”的达观,这种多样性提醒我们,惜时并非单一的生活节奏或成功模式,而是根据个人境遇和生命阶段,找到最适合自己的时间运用方式。

在信息爆炸、注意力分散的时代,惜时更多意味着专注力的管理和精神世界的净化,当我们被无数碎片化信息包围时,时间也在不知不觉中流失,古典惜时诗歌所倡导的,往往是一种精神上的专注和生命质量的提升——无论是建功立业,还是修身养性,都需要我们能够主宰自己的时间,而非被时间推着走。

将惜时诗歌融入日常生活,可以是从每天抽出片刻静心读一首诗开始,在古典的韵律中沉淀自己;也可以是在制定计划、安排时间时,以“一日难再晨”的态度认真对待每一个今天;更可以是在追求事业和关照心灵之间找到平衡,不让生命在单维度上匆忙流逝。

时间是最公平的资源,每个人都拥有同样的小时,差别在于我们如何认识它、使用它,惜时诗歌千年传唱不衰,正是因为它们触及了人类存在的这个根本课题,在这些诗歌中,我们不仅看到了古人的身影,更照见了自己的生命,每一首关于光阴的诗,都是一面镜子,映照出我们与时间的关系,提醒我们:生命只有一次,此刻不会重来。