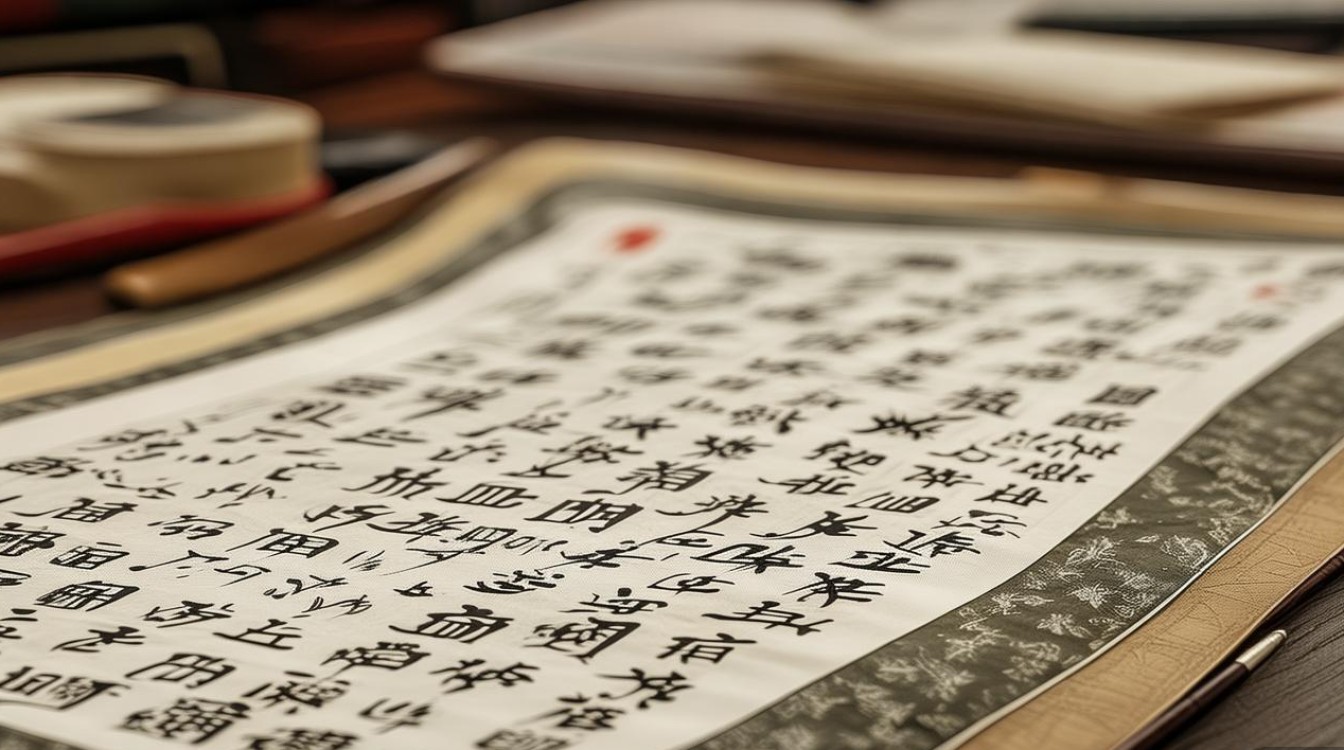

在中国传统书法艺术的浩瀚星空中,草书无疑是最为自由、最富浪漫精神的一颗璀璨星辰,而当这种极致的书写艺术与古典诗歌的深邃意境相结合时,便诞生了一种独特的、不可复制的审美体验——草书诗歌,它不仅仅是文字的记录,更是情感与灵魂在纸墨间的狂舞。

草书的起源与发展,与诗歌的繁荣息息相关,一般认为,草书萌芽于汉代,源于隶书的快写与简化,旨在追求书写速度与效率,在随后数百年的演变中,尤其在魏晋南北朝及唐代,草书逐渐超越了其实用功能,升华为一种纯粹的艺术表达形式,这一时期,也正是中国古典诗歌的黄金时代,以“二王”(王羲之、王献之)为代表的书法家,已将草书的流动与韵律之美推向高峰,王羲之的《十七帖》等作品,虽非纯粹的狂草,但其笔势的连绵与气韵的生动,已为草书诗歌的艺术形态奠定了坚实基础。

至唐代,草书迎来了它的巅峰,与诗歌的融合也达到了前所未有的高度,这其中的代表人物,便是被誉为“草圣”的张旭与怀素。

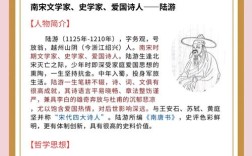

张旭,世称“张长史”,其草书与李白诗歌、裴旻剑舞并称为“三绝”,他的创作过程本身就如同一首激昂的诗歌,史载张旭常在醉酒后,呼号狂走,继而挥毫泼墨,有时甚至以头发蘸墨书写,醒来后自视墨迹,以为神助,不可复得,他的传世名帖《古诗四帖》,笔走龙蛇,气势磅礴,将草书的节奏感与诗歌的内在情感律动完美结合,他所书写的诗句,其笔墨的顿挫、起伏、疏密,无不与诗句的平仄、情感的张弛相呼应,观者不仅能读诗,更能“看”到诗歌的旋律。

与张旭并称“颠张醉素”的怀素,是一位出家为僧的书法家,他的草书,在狂放之中多了一份禅意与空灵,其代表作《自叙帖》,是记述自己学书经历的一篇美文,通篇笔墨飞舞,线条瘦劲圆转,如骤雨旋风,随手万变,而法度俱在,怀素的创作,往往是在一种“醉来信手两三行,醒后却书书不得”的状态下完成的,这种状态,与诗歌创作中“灵感迸发”的瞬间何其相似,他的书法,是将佛家的超脱与艺术的激情融为一体的诗意表达。

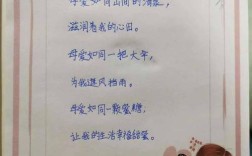

草书诗歌的创作,并非简单的“用草书写诗”,它是一种深度的艺术再创造,书法家在选择诗歌文本时,往往倾心于那些情感奔放、意境开阔、富于音乐性的作品,例如李白的《将进酒》、苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》等,其文字本身所具有的磅礴气势与跌宕情感,为草书的挥洒提供了绝佳的内容载体。

在创作手法上,草书诗歌极度强调“气韵生动”,书法家通过笔墨的干湿浓淡、线条的粗细曲直、字形的开合聚散、章法的疏密虚实,来构建一个视觉上的音乐世界,一个字,可以如高山坠石,充满力量;一行诗,可以如九曲江河,一泻千里,笔墨的流动,即是情感的流动,也是诗歌韵律的视觉化呈现,欣赏一幅草书诗歌作品,要求观者具备一种“通感”能力,即从视觉的线条中,聆听到音乐的节奏,感受到情感的起伏,并最终领会诗歌的原始意境。

对于现代人而言,如何欣赏和学习草书诗歌呢?

需要从理解诗歌文本本身开始,反复诵读,深入体会诗歌的情感基调与思想内涵,只有先懂了诗,才能理解书法家为何如此运笔。

要学习基本的草书符号知识,草书有其独特的结字规律和符号系统,了解这些基本规则,是打开欣赏之门的钥匙,否则,面对一幅狂草作品,可能会陷入“一字不识”的尴尬,从而无法深入。

也是最重要的,是培养一种“意会”的审美心态,欣赏草书诗歌,不必执着于辨认每一个字,有时更需要退后一步,从整体上去感受作品的“气场”与“节奏”,看那满纸云烟,如何呼应着诗人胸中的波澜壮阔;看那飞白牵丝,如何勾勒出字里行间的欲说还休,这是一种超越文字表意的、直抵艺术核心的审美体验。

在数字信息泛滥的今天,草书诗歌所代表的这种高度个人化、情感化且需要深厚文化底蕴支撑的艺术形式,显得尤为珍贵,它提醒我们,文字不仅是信息的载体,更是可以舞蹈的精灵,是能够凝固的音乐,一幅伟大的草书诗歌作品,是诗人与书家跨越时空的灵魂共振,是文学、书法、音乐乃至哲学在方寸之间的完美交响,沉浸于其中,我们收获的不仅是知识的增长,更是一次精神的洗礼与审美的极致享受。