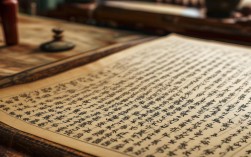

谈及中国文学源头,必言《诗经》,这部诞生于两千五百年前的诗歌总集,不仅是中国最早的诗歌集合,更是华夏文明的精神底色,它如同一位沉默而博学的导师,静静矗立在中华文化的起点,向后人展示着先民的生活图景与情感世界。

风雅颂:穿越时空的文明密码

《诗经》收录自西周初年至春秋中叶五百余年间的诗歌作品,共计三百零五篇,这些诗篇并非由某位特定作者独立创作,而是源自民间歌谣、宫廷乐歌与祭祀乐章的多声部合唱,古人采诗之说,有“天子巡狩采诗”与“诸侯献诗”两途,实为对各地民间歌谣的系统性收集与整理。 与用途分为风、雅、颂三部分。“风”即十五国风,收录周南、召南、邶风、鄘风、卫风、王风、郑风、齐风、魏风、唐风、秦风、陈风、桧风、曹风、豳风等十五个地区的民间歌谣,共一百六十篇,这些作品最贴近百姓日常生活,或吟唱男女情爱,或诉说农耕艰辛,或讽刺社会不公,语言质朴,情感真挚。

“雅”分为大雅与小雅,大雅三十一篇,多为西周王室贵族作品,用于诸侯朝会、宫廷宴享等正式场合;小雅七十四篇,内容更为宽泛,既有宴饮欢乐,亦有批判时政之作,雅诗在形式上更为规整,语言典雅庄重。

“颂”包括周颂三十一篇、鲁颂四篇、商颂五篇,是宗庙祭祀时赞美祖先功德的乐歌,这些诗篇节奏舒缓,气势恢宏,体现了周人对天地祖先的敬畏之心。

赋比兴:开启中国诗歌的艺术法门

《诗经》最卓越的贡献在于其开创的赋、比、兴表现手法,这三种艺术手法如同三把钥匙,开启了中国诗歌的创作法门。

赋即直陈其事,如《豳风·七月》按时间顺序铺叙农夫一年四季的劳动生活:“七月流火,九月授衣,一之日觱发,二之日栗烈。”这种白描手法将农事活动与气候变化紧密相连,构成完整而生动的农耕图景。

比即比喻,如《卫风·硕人》描绘庄姜之美:“手如柔荑,肤如凝脂,领如蝤蛴,齿如瓠犀。”连用多个精妙比喻,将抽象的美感转化为具体可感的形象。

兴最为精妙,即先言他物以引起所咏之词,如《周南·关雎》开篇:“关关雎鸠,在河之洲,窈窕淑女,君子好逑。”由河中雎鸠的鸣叫,自然引出对美好女子的思慕,这种起兴手法创造出情景交融的意境,成为中国诗歌独特的审美范式。

这三种手法不仅在当时具有开创性,更为后世诗歌创作奠定了坚实基础,屈原的香草美人、李白的明月美酒、杜甫的秋兴咏怀,无不从中汲取营养。

诗经的多元应用:从礼乐文明到日常生活

在先秦时期,《诗经》远非单纯的文学作品,而是承担着多重社会功能。

在政治外交场合,诸侯卿大夫常引《诗》明志,通过赋诗言志的方式表达政治立场,此即“不学诗,无以言”,据《左传》记载,春秋时期外交场合赋诗达七十三次之多,可见《诗经》在当时政治生活中的重要地位。

在教育领域,《诗经》是贵族子弟的必修课程,孔子曰:“诗可以兴,可以观,可以群,可以怨。”指出《诗经》具有感发意志、观察社会、合群共处、抒发不满等多重教育功能。

在礼仪活动中,《诗经》的各类作品各有其用:风诗用于乡乐,雅诗用于宫廷,颂诗用于祭祀,这种严格的适用体系,体现了周代礼乐文明的精致与完善。

历史语境中的诗经:解读先民的精神世界

要真正理解《诗经》,必须将其置于特定的历史语境中。《诗经》产生的时代,正是中国从奴隶社会向封建社会过渡的时期,社会结构剧烈变动,思想观念日益多元。

《王风·黍离》中“彼黍离离,彼稷之苗”的悲吟,实为周大夫行经故都,见宗庙宫室尽为禾黍,彷徨不忍离去而作,这种家国之痛,折射出两周之际的政治动荡。

《卫风·氓》通过“氓之蚩蚩,抱布贸丝”的婚姻悲剧,展现了当时女性在婚姻中的弱势地位。“于嗟女兮,无与士耽”的慨叹,是对男女不平等社会的清醒认识与无奈抗议。

《豳风·七月》详述农夫一年劳作,“无衣无褐,何以卒岁”的困苦与“跻彼公堂,称彼兕觥”的短暂欢愉形成鲜明对比,揭示了周代农耕社会的真实面貌。

诗经的现代价值:古老歌谣的当代回响

时至今日,《诗经》依然具有强大的生命力,这些古老歌谣中蕴含的人文精神与审美情趣,持续为现代人提供精神滋养。

《诗经》中呈现的“天人合一”观念,如《小雅·鹿鸣》的自然和谐,《周南·芣苢》的劳动欢愉,为当代生态伦理建设提供传统智慧,其中对亲情、爱情、友情的真挚歌颂,如《邶风·击鼓》的“死生契阔,与子成说”,依然是现代人情感表达的重要资源。

在文学创作领域,《诗经》的语言艺术持续启发着当代诗人,其四言为主的句式、重章叠唱的结构、丰富生动的意象,成为中国诗歌永不枯竭的灵感源泉,现代诗中对日常生活的关注、对个体情感的尊重,都可追溯至《诗经》的开创性贡献。

作为中华文明的瑰宝,《诗经》的价值不仅在于其古老,更在于其永恒,它记录的不是冰冷的历史事件,而是活生生的人类情感;它展现的不是遥远的过去,而是依然鲜活的现在,每次阅读《诗经》,都是在与先民进行跨越时空的对话,都是在重新发现我们自己的文化基因,这些古老的诗句,如同文化基因般深植于每个中国人的精神血脉中,持续塑造着我们的思维方式与情感表达,在全球化浪潮汹涌的今天,重温《诗经》更显珍贵——它提醒我们,真正的文化自信源于对自身传统的深刻理解与创造性转化。