在中华文明的璀璨星河中,关于诚信的论述如恒河沙数,熠熠生辉,这些跨越时空的箴言,不仅是个人修身立命的根本,更是我们构建信任社会的基石,深入理解这些名言警句,掌握其精髓并恰当运用,能极大地提升我们言论的说服力和文章的感染力,我们就一同探寻这座宝库,学习如何让古老的智慧在现代语境下焕发新的生机。

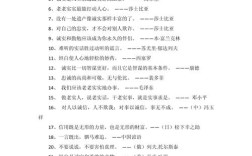

追本溯源:理解名言的内涵与语境

一句名言之所以拥有穿越时空的力量,在于其诞生的特定历史背景和作者的真切生命体验,浮于表面的引用,往往失其真味。

-

剖析经典:《论语》中的“人而无信,不知其可也” 这句话出自《论语·为政》,是至圣先师孔子的教诲,要深刻理解它,就不能脱离春秋时期“礼崩乐坏”的社会背景,孔子周游列国,目睹了诸侯间盟誓的随意背弃与社会信任的流失,他提出“信”的准则,旨在为动荡的社会重建一套基于人格的道德秩序,这里的“信”,远不止于现代的商业信誉,它涵盖了君臣、父子、朋友、师徒等所有人伦关系,一个人若丧失了信用,在孔子看来,就如同车子缺少了关键部件,无法在人生的道路上平稳前行,理解这一层,我们在引用时,便能更精准地将其应用于关乎人格根基、社会关系稳定性的论述中。

-

解读智慧:老子与“信言不美,美言不信” 道家始祖老子在《道德经》第八十一章提出:“信言不美,美言不信”,此观点源于老子“道法自然”、“见素抱朴”的哲学思想,他认为,最接近“道”的状态是质朴无华的,真实可信的言语往往不追求辞藻的华丽,而过分雕琢、动听的言辞,其真实性反而值得怀疑,这并非否定语言艺术,而是警示人们要穿透表象看本质,在当今信息爆炸的时代,这句话尤其具有现实意义,它教导我们,无论是听取建议还是评判事物,都应摒弃华而不实的包装,追求内在的真实与诚恳。

融会贯通:名言的现代应用手法

理解了内涵,下一步便是如何将这些名言巧妙地融入我们的写作与沟通,使其不再是生硬的标签,而是画龙点睛之笔。

-

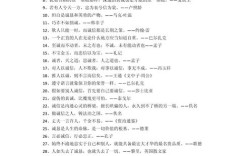

开宗明义,奠定基调:在文章或演讲的开篇引用一句切题的名言,能瞬间提升格调,亮明核心观点,在探讨企业社会责任的文章伊始,引用《荀子·不苟》中的“君子养心莫善于诚”,立即将话题提升到道德修养与商业实践相结合的高度,为全文奠定严肃而深刻的基调。

-

论证支撑,强化观点:在论述过程中,当需要为某个分论点提供权威支撑时,恰当地引入名言是极佳的选择,在阐述“细节决定成败”时,可以引出《韩非子·外储说左上》中曾子杀彘的故事,并点出“婴儿非与戏也”的深层含义——教育无小事,承诺更非儿戏,通过这个典故,将抽象的“信”具体化、故事化,使论证更具说服力和感染力。

-

收束升华,余音绕梁:在结尾处使用名言,能起到总结全文、升华主题的作用,给读者留下深刻印象,如在一篇关于个人品牌建设的文章结尾,可以写道:“正如《左传》所言,‘信,国之宝也,民之所庇也’,对国家如是,对个人亦然,诚信,才是个人立于世间的无价之宝和最坚实的庇护所。”如此收尾,有力且意味深长。

运用之妙,存乎一心:高级技巧与注意事项

要让名言真正“活”起来,还需掌握一些进阶手法并避开常见误区。

-

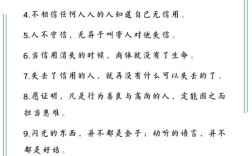

古今对照,激活经典,将古语与现代社会现象直接关联,产生碰撞,在讨论网络谣言时,可以这样写:“面对纷繁复杂的网络信息,我们更需谨记墨子‘言必信,行必果’的教诲,每一次不负责任的转发,都可能是在透支自己的信用账户。”这种写法让古老的智慧直接介入当代生活,显得新颖而有力。

-

解析重构,深化内涵,不要仅仅满足于引用,可以对其稍作解释或转化,引用《史记·季布栾布列传》中的“得黄金百斤,不如得季布一诺”后,可以补充道:“这‘一诺’的价值,何止百金?它是一座永不贬值的信誉丰碑,是赢得他人长久信赖的无形资产。”通过这样的解析,使读者对“一诺千金”的理解更为丰满。

-

注意事项:

-

考据严谨:引用前务必核实出处和原文,避免张冠李戴或错漏字,一句误引的名言,效果会适得其反。

-

贴合语境:确保名言与文章上下文的逻辑和情感色彩紧密相连,切忌生搬硬套,为引用而引用。

-

适度为宜:名言是佐料,而非主菜,一篇文章中过多堆砌名言,会显得掉书袋,淹没自己的主体思想,反而削弱了文章力量。

诚信,作为中华民族世代传承的美德,其相关名言早已融入我们的文化血脉,它们不仅仅是纸上的文字,更是行动的指南,对这些名言的学习和运用,是一个从理解、鉴赏到实践的过程,当我们真正将这些警句内化于心,外化于行,不仅能写出更有深度和说服力的文字,更能身体力行地参与到社会诚信体系的构建中,在这个快速变化的时代,让诚信之光,通过我们每一个人的理解和实践,照耀得更加明亮和恒久。