在中华文明的智慧长河中,十六字名言警句犹如一颗颗璀璨的明珠,凝聚着先贤的哲思与历史的沉淀,它们言简意赅,却蕴含着足以指导人生、启迪心智的磅礴力量,对于每一位寻求成长与智慧的人来说,理解并运用这些警句,无疑是与千年智慧对话的捷径。

探源:字字珠玑的来历

每一则流传至今的十六字名言,都不是凭空产生的,其背后往往关联着一位重要的历史人物、一部经典典籍或一个特定的历史事件。

出自《论语·季氏》的“不患寡而患不均,不患贫而患不安”,精确地体现了孔子关于社会公平与国家稳定的政治理想,这十六个字,是孔子在回答弟子冉有关于治国之策时提出的,其创作背景直接关联到当时鲁国权臣季氏将伐颛臾的政治动荡,理解了这一层,我们便能体会到,这不仅是道德训诫,更是对权力、责任与民生疾苦的深刻洞察。

再如,广为传颂的“水能载舟,亦能覆舟”,其思想雏形见于《荀子·王制》,原文为“君者,舟也;庶人者,水也,水则载舟,水则覆舟”,后经唐太宗李世民与魏征的君臣对话中反复引用与强调,使其成为警示统治者重视民意的十六字箴言,它之所以能穿越时空,正在于其以生动的比喻,揭示了统治者与民众之间相互依存、力量转化的根本关系。

学习名言警句的第一步,是探寻其“出身”,了解作者的生平、思想体系,以及名言诞生的具体语境,我们才能跨越文字表面,触摸到其灵魂所在,避免断章取义和肤浅理解。

活用:融入生活的智慧

掌握了名言的出处与背景,下一步便是如何将其内化为自身的修养,并外化为行动的指南,这需要讲究方法与技巧。

其一,情境代入法。 将警句与个人所处的具体情境相结合,当面临团队合作出现不公时,“不患寡而患不均”便会自然浮现,提醒我们审视资源分配是否合理;当管理一个项目或团队时,“水能载舟,亦能覆舟”的警示会促使我们更加关注团队成员的意见与感受,这种代入,让古老的智慧在当下焕发生机。

其二,辩证思考法。 许多十六字名言充满了辩证思维。“塞翁失马,焉知非福”虽非严格十六字,但其体现的祸福相倚观念,在类似警句中常有体现,运用时,我们不应将其视为绝对的预言,而是作为一种思维框架,帮助我们在顺境中保持警惕,在逆境中看到希望,培养豁达与坚韧的心态。

其三,内省修身法。 大量名言警句直接指向个人道德修养,如“静以修身,俭以养德”(虽超出十六字,但其精神浓缩于许多节俭修身类警句中),其使用手法更侧重于日常的反躬自省,我们可以将其作为座右铭,时刻检视自己的言行是否合乎规范,是否在物欲横流中保持了内心的宁静与品德的纯洁。

其四,创新诠释法。 时代在变,名言的内涵也需要与时俱进,对于“各人自扫门前雪,莫管他人瓦上霜”这类带有时代局限性的警句,我们应理解其在特定历史条件下强调个人责任的初衷,但在当代社会,更应倡导在“扫好门前雪”的基础上,发扬互助友爱的社区精神,这是一种基于理解的创造性转化。

精粹的力量与个人的践行

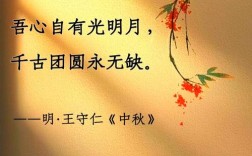

十六字名言警句的魅力,在于其极致的浓缩与无限的延展,它们是文化基因的密码,承载着民族的价值取向和审美追求,在信息爆炸的今天,这种高度凝练的智慧形式,更显其珍贵,它为我们提供了一种快速汲取先人经验、提升认知水平的有效工具。

我们必须清醒地认识到,任何名言警句都不能替代独立的思考与具体的实践,它们是指南针,而非地图本身;是催化剂,而非反应的全部,智慧的真谛不在于能背诵多少警句,而在于能否将其精神实质,与自身的生命体验相融合,在纷繁复杂的现实中做出正确的判断与选择,并踏实地付诸行动。

将这些古老的智慧之火种,置于个人生活的灯盏中,它才能照亮前行的道路,而不仅仅是博物馆橱窗里一件精美的展品,这或许是我们面对先贤智慧时,最应有的态度。