在人类文明长河中,名言警句如同璀璨星辰,以凝练语言承载着智慧结晶,这些被广泛传颂的语句,往往因其精辟表达而深入人心,若仅停留在表面引用,而忽视其深层脉络与适用边界,则可能陷入认知误区。

溯源:话语的时空坐标

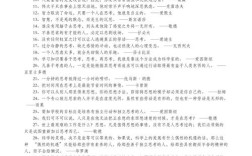

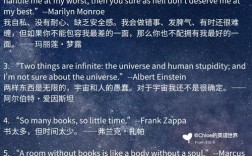

每则经典名言都是特定时代的产物,携带着创作时的历史印记,当我们引用“知识就是力量”时,不少人不假思索地归之于培根,这位英国哲学家确实在《沉思录》中提出类似观点,但完整语境远较流行版本复杂,培根身处欧洲科学革命前夕,他的主张是对经院哲学的反叛,强调通过实验获取自然知识以实现人类对世界的掌控,这种知识观带有明显的实用倾向,与当时宗教权威主导的认识论形成鲜明对比。

类似地,爱迪生“天才是百分之一的灵感加上百分之九十九的汗水”被广泛用于励志语境,却常被忽略的是,这位发明家紧接着指出那百分之一灵感的重要性甚至超过汗水,这种选择性传播改变了原意,使励志色彩更加纯粹,却也削弱了话语的辩证性。

理解名言需要回归文本源头。《论语》中“唯女子与小人为难养也”在当代常引发争议,若置于先秦社会结构中考量,孔子所指的“女子”更可能特指某种身份的女性,而非全体性别,这种历史语境还原不是为古人辩解,而是避免以现代观念简单评判古代思想。

作者:多重身份的交织

名言创作者往往是复杂多维的个体,其观点仅代表特定阶段的认识成果,歌德既赞美“你若要喜爱你自己的价值,你就得给世界创造价值”的奉献精神,也有“我宁可犯错误,也不愿什么都不做”的实践勇气,不同情境下,同一作者可能表达看似矛盾的观点,这正反映了人类思想的丰富性。

尼采“上帝已死”的宣言常被简化为无神论口号,实则这是他对其时代欧洲价值危机的诊断,这位哲学家担忧基督教价值观崩塌后的人类精神处境,而非简单庆祝宗教终结,理解这一点,才能把握其哲学思考的深度。

中国传统文化中,老子“无为而治”被不少人误读为消极避世,这种思想包含对自然规律的尊重,主张在适当边界内发挥万物自主性,这种治理智慧在当代管理科学中正获得新的阐释。

语境:话语的生存土壤

名言脱离具体语境容易产生理解偏差,梁启超《少年中国说》中“少年强则国强”激励几代青年,但若将“少年”狭义理解为年龄阶段,则可能忽视作者对国家革新系统的整体思考,当时中国积贫积弱,梁启超呼唤的是一种革新的精神状态,而非单纯年龄划分。

市场经济中常引用的“看不见的手”出自亚当·斯密《国富论》,但较少被提及的是,这位经济学家在《道德情操论》中同样强调“同情心”的市场调节作用,单一视角的解读容易导致对自由市场理论的扁平化理解。

活用:智慧的当代转化

名言的有效运用需要考虑当下语境,鲁迅“世上本没有路,走的人多了,也便成了路”常被用于鼓励创新,但在团队协作中,也需要平衡“第一个走路的人”与“后续跟从者”的关系,真正智慧的运用是把握创新与传承的辩证统一。

在个人成长领域,苏轼“古之立大事者,不惟有超世之才,亦必有坚忍不拔之志”确实强调意志品质,但当代心理学研究表明,仅有毅力不够,还需结合科学方法与适度休息,传统智慧需要与现代知识相互补充。

辩证:话语的边界意识

任何名言都有其适用边界,柏拉图“智者说话是因为他们有话要说,愚者说话是因为他们想说话”精妙区分了言谈质量,但在强调表达平等的现代社交环境中,也需要给学习性言说留出空间。

“不自由毋宁死”激励了无数追求解放的灵魂,但在复杂现代社会,自由与他者权利、社会责任如何平衡,成为这句话当代诠释的新课题,帕特里克·亨利当年在弗吉尼亚议会演讲时,面对的是殖民压迫,与今日自由议题已有不同内涵。

传承:经典的重新诠释

对待传统名言,我们需要保持尊重而不盲从的态度,孟子“穷则独善其身,达则兼济天下”为传统士人提供了进退之道,当代社会则可能更强调无论穷达都能以不同方式贡献社会,这种诠释更新不是对经典的否定,而是其生命力延续。

随着时代发展,一些新近产生的语句也在加入经典行列,这些当代智慧结晶既延续了名言警句的凝练特征,又注入了新时代的思考维度,丰富着人类智慧宝库。

理解名言如同与历史对话,需要在尊重原意与当代诠释间保持平衡,真正有价值的不是机械重复权威语句,而是通过批判性思考,使传统智慧在新时代焕发生机,这种对话态度,或许正是名言能够跨越时空依然发光的原因,当我们站在前人肩膀上眺望,既看到他们指出的风景,也看到他们未能预见的新天地。