在人类智慧的长河中,名言警句如同璀璨的星辰,照亮我们前行的道路,它们凝练了先贤对生命、社会与自然的深刻洞察,短短数语,却蕴含着跨越时空的力量,掌握如何理解与运用这些智慧结晶,不仅能提升个人修养,更能为我们的言辞和文章增添光彩。

追本溯源:理解名言的生命力

一句名言之所以能流传千古,绝非偶然,其生命力根植于特定的历史语境、作者的个人际遇与深邃的思想内涵,若仅知其句,不知其源,便如同折下花枝,却失去了滋养它的土壤。

-

作者与时代的烙印:每一句名言都是其作者在特定历史条件下的产物,了解作者的生平、核心思想以及所处的时代背景,是准确理解名言含义的钥匙,鲁迅先生那句“横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛”,若不了解他身处黑暗旧中国,以笔为枪、不屈不挠的战斗精神,便难以体会其中对敌人的蔑视与对人民的深沉热爱,同样,理解范仲淹“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的胸怀,必须结合他作为北宋政治家的改革抱负与士大夫以天下为己任的情怀。

-

创作的具体情境:许多名言诞生于特定的事件或对话中,还原其原始语境,能避免断章取义,孔子的“己所不欲,勿施于人”,出自《论语·卫灵公》,是回答子贡问“有一言而可以终身行之者乎?”时的答复,它并非孤立的行为准则,而是儒家“恕道”的核心体现,与“仁爱”思想紧密相连,脱离了这种哲学体系去理解,其深度便会大打折扣。

-

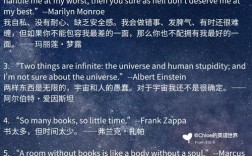

版本的考据与流变:部分名言在流传过程中,字句或含义可能发生细微变化,进行严谨的引用时,查阅可靠的原始文献或权威注疏尤为重要。“天才是1%的灵感加上99%的汗水”常被用来强调努力的重要性,但爱迪生的原话其后还有一句:“但那1%的灵感是最重要的,甚至比那99%的汗水都要重要。”完整理解,才能更全面地把握其本意,避免片面解读。

融会贯通:掌握名言的使用艺术

理解了名言的渊源,下一步便是如何将其恰当地融入我们的思想表达与书面写作中,使其真正为我所用,而非生硬堆砌。

-

精准匹配,服务主题:引用名言的首要原则是“恰当”,所选名言必须与文章或演讲的主题、观点高度契合,能够起到强化论点、画龙点睛的作用,切忌为了引用而引用,导致文不对题,格格不入,在论述坚持的重要性时,引用荀子的“锲而不舍,金石可镂”;在探讨学习态度时,引用孔子的“知之为知之,不知为不知,是知也”,都能使论述更具说服力。

-

巧妙嵌入,自然流畅:引用的最高境界是“浑然一体”,可以采用以下方法:

- 引言式:在文章开头或段落起始引用名言,作为引出中心论点的旗帜。

- 论证式:在论述过程中引用,作为支撑论据的权威基石。

- 结论式:在结尾处引用,升华主题,发人深省。 无论哪种方式,都需要有适当的过渡和阐释,将名言自然地编织进自己的语言脉络中,使其成为有机组成部分。

-

阐释分析,彰显深度:引用之后,必须辅以自己的理解和分析,简单地“抛”出一句名言是远远不够的,需要解释这句名言在当下语境中的具体含义,它如何印证了你的观点,以及你从中获得了怎样的启示,这个过程,正是展示思考深度和知识广度的关键。

-

辩证看待,避免绝对:许多名言有其特定的适用范围和时代局限性,在引用时,可以抱持一种辩证的态度,并非所有古老智慧都无条件适用于今天,承认其伟大价值的同时,也可以探讨其在新时代下的新解或局限,这体现了独立思考的能力。

鉴别真伪:培养批判性思维

在信息爆炸的时代,大量伪名言、讹传名言充斥网络,培养对名言的鉴别能力,是现代人必备的素养。

- 查证权威来源:遇到存疑的名言,优先查阅权威的工具书、学术数据库或可信的传记、文集,网络信息需多方比对,警惕以讹传讹。

- 审视语言风格:许多伪名言在语言风格上与所谓作者的时代、个人文风明显不符,细心品味便能发现端倪。

- 探究内在逻辑:判断一句名言所表达的思想,是否与作者一贯的哲学主张、人生经历相符。

名言警句是思想的种子,而非思维的终点,它们为我们提供了与历史上最伟大心灵对话的桥梁,真正的价值不在于我们能背诵多少,而在于我们能否通过理解其诞生背景,掌握其运用方法,并最终将其内化为自身世界观与行为准则的一部分,在纷繁复杂的现代生活中,找到智慧的指引与精神的定力,让这些古老的智慧,在我们的时代焕发出新的生机。