诗歌《倒影》以其独特的意象和深邃的意境,在文学领域占据一席之地,这首作品通过水面倒影的虚实交织,探讨了存在与感知的哲学命题,其艺术价值与思想深度值得深入剖析。

作品溯源与创作脉络

《倒影》的创作可追溯至二十世纪八十年代,这一时期中国诗歌创作正值探索高峰期,诗人林野(本名张立群)在1985年夏季于杭州西湖畔完成该诗创作,当时诗人正处于创作转型期,从早期直抒胸臆的抒情风格转向更具隐喻性的象征主义表达。

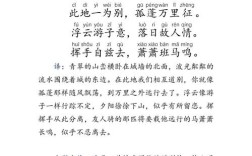

创作背景与诗人的生活经历密切相关,林野在自述中提及,某个黄昏在西湖边观景时,注意到水面倒影与现实景物形成的虚实对照,这种视觉体验引发了对现实本质的思考,诗中“柳枝轻点破碎的苍穹”等意象,正是源于此次观察体验,该时期诗人广泛接触西方象征主义诗歌,特别是法国诗人瓦雷里的作品,这种跨文化影响在《倒影》的意象构建中清晰可见。

艺术手法解析

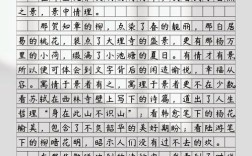

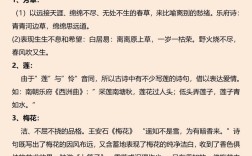

象征系统的建立构成这首诗的核心特征,水面作为主要象征体,既是物理存在也是哲学隐喻,代表着现实与虚幻的边界,诗中“倒立的城郭”象征被重构的现实,“游鱼穿梭云间”则暗示认知的错位,这种象征手法的运用使诗歌获得多重解读空间。

意象并置技巧的运用尤为突出,诗人将“飞鸟沉入水底”与“巨石悬浮空中”这两组矛盾意象并置,打破常规认知框架,创造出超现实的审美效果,这种处理方式不仅增强诗歌的视觉冲击力,更引导读者思考表象与本质的关系。

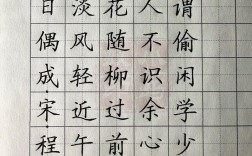

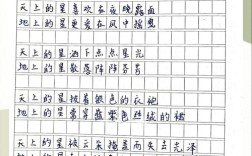

语言节奏的控制体现诗人的精湛技艺,全诗采用舒缓的长句与急促的短句交替出现,模拟水面波纹的起伏节奏,在押韵方面,诗人突破传统押韵模式,采用头韵与内韵结合的方式,如“粼粼波光凌乱了时光”中双声叠韵的运用,既保持音乐性又不显刻意。

文本结构与哲学内涵

诗歌采用环形结构,以“水镜”意象开篇,以“镜破”收尾,形成完整的象征循环,这种结构设计暗合“圆满与破碎”的哲学思考,全诗共五节,每节四行,遵循古典诗歌的整齐美,但在句式上大胆创新,将现代汉语的灵活性发挥到极致。

哲学层面的探索使这首诗超越一般抒情诗的范畴,通过倒影这一媒介,诗人探讨了柏拉图“洞穴理论”式的哲学命题——我们所认知的现实是否只是真实世界的投影?诗中“何处是真实”的诘问,既是对认知局限的反思,也是对存在本质的探寻。

鉴赏方法与教学应用

鉴赏这首诗应从多重角度切入,首先关注意象系统的整体性,理解各个意象之间的关联与呼应;其次把握节奏变化与情感起伏的对应关系;最后深入解析象征背后的哲学思考,建议采用分层阅读法:首遍感受语言韵律,再读分析意象组合,三读探究深层寓意。

在教学实践中,这首诗适合作为现代诗歌意象分析的范本,教师可引导学生通过对比现实中的倒影与诗中的艺术呈现,理解诗歌的创造性转化过程,创作训练可从观察日常景物入手,学习如何将具象体验升华为诗意表达。

文学价值与当代意义

《倒影》的文学价值在于成功融合中国古典诗歌的意境美学与西方现代诗的象征体系,诗中“孤舟载不动双重天空”的表述,既有古典诗词的凝练,又包含现代哲学的思辨,这种跨文化的艺术合成代表中国现代诗歌发展的一个重要方向。

在当代语境下,这首诗的启示意义愈发显著,在图像泛滥的数字时代,诗中关于真实与虚幻的探讨直指当代人的生存体验,当虚拟现实与增强现实技术不断模糊虚实界限,这首诗提醒我们重新审视视觉与真实的关系。

这首诗的艺术成就不仅在于语言的精妙,更在于它开启了一个永不完结的对话——关于我们如何观看,如何理解,如何在虚实交织的世界中找到自己的位置,正如水面永远在波动与平静间转换,我们对现实的认知也始终处于动态的建构过程中,这种对认知不确定性的坦然接受,或许正是这首诗给予现代读者最珍贵的启示。