诗歌,是语言凝练出的甘露,是情感淬炼成的星火,它穿越时空,在不同的文化土壤中生长,开出各异的花朵,要真正领略一首诗的魅力,不能只停留在字面的诵读,而需循着它的来路,探寻其诞生的土壤、耕耘的农人,以及其中蕴含的表达智慧。

溯源:从历史深处走来的韵律

中国诗歌的源头,可以追溯到远古的劳作与祭祀。《弹歌》仅用八个字“断竹,续竹;飞土,逐宍”,便勾勒出先民制作工具、狩猎捕食的完整场景,其节奏短促有力,充满了原始的生命力,这证明,诗歌最初的诞生,并非为了风雅,而是源于生存与生活的直接需要,是情感最质朴的喷发。

《诗经》的出现,标志着中国诗歌光辉传统的正式确立,它收录了从西周到春秋中叶的诗歌,分为“风”、“雅”、“颂”三部分。“风”是来自十五个地区的民歌,是真正意义上的民间创作,涵盖了劳动、爱情、婚姻、战争等社会生活的方方面面,孔子说:“《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。”这精辟地概括了诗歌的社会功能——激发情感,观察风俗,促进交流,抒发不平,理解《诗经》,就是理解我们民族早期的心灵图景与社会风貌。

紧随其后的《楚辞》,以屈原的《离骚》为代表,开创了浪漫主义诗歌的先河,与《诗经》的现实主义风格不同,《楚辞》想象瑰丽,情感奔放,大量运用神话传说和香草美人的象征手法,屈原将个人的政治失意、家国忧思与奇幻的想象融为一体,创造了中国文学中独特的“骚体”,读《楚辞》,我们感受到的是一种个体意识的觉醒与知识分子深沉的忧患意识。

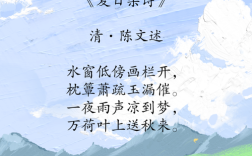

唐诗宋词,无疑是中国诗歌史上的两座高峰,唐代国力强盛,思想开放,诗人们或描绘边塞风光,或吟咏田园闲适,或抒发人生感慨,风格多样,气象万千,李白的豪放飘逸、杜甫的沉郁顿挫、王维的诗画合一,共同构筑了唐诗的壮丽殿堂,而至宋代,词这一体裁发展至顶峰,词最初是配合燕乐歌唱的歌词,句式长短不一,更适于表达细腻婉转的情感,苏轼、辛弃疾拓宽了词的意境,使其不再局限于闺阁庭园,而可以咏史怀古、抒写抱负;李清照则以其女性特有的敏感,将个人的悲欢离合与时代动荡紧密结合,写出了“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”的千古绝唱。

探微:知人论世与创作密码

要深入理解一首诗,必须了解其作者与创作背景,即“知人论世”,诗人的生平经历、思想观念、所处时代的政治文化环境,都会深刻地烙印在其作品之中。

杜甫被誉为“诗圣”,他的诗被称为“诗史”,如果不了解安史之乱前后唐王朝由盛转衰的历史,就很难体会“国破山河在,城春草木深”中蕴含的沉痛,也难以理解“朱门酒肉臭,路有冻死骨”所揭露的尖锐社会矛盾,他的伟大,正在于将个人的命运与国家的命运紧密相连,用诗歌记录了一个时代的苦难与良知。

同样,读李商隐的《无题》诗,如果不去探究他身处牛李党争夹缝中的仕途坎坷,以及他情感世界的隐秘与复杂,就很难读懂“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”背后,那份至死不渝的执着与无奈,背景知识如同一把钥匙,为我们打开了通往诗歌深层意蕴的大门。

在表达手法上,中国古典诗歌发展出了一套极其精妙的体系,赋、比、兴是三种最基本也是最重要的手法。“赋”是平铺直叙,直接叙事或抒情;“比”是比喻,使抽象的情感或道理变得形象可感,如李煜将愁绪比作“一江春水向东流”;“兴”是先言他物以引起所咏之词,如《关雎》以水鸟和鸣起兴,引出对淑女的思慕。

象征、用典、对仗、虚实相生等手法也被广泛应用,象征如于谦《石灰吟》中“粉身碎骨全不怕,要留清白在人间”,以石灰自喻,表明坚贞不屈的品格,用典则如辛弃疾词中大量化用历史故事和前人诗句,极大地丰富了词作的内涵,对仗不仅要求字数相等、结构对称,更追求意义的关联与声律的和谐,是汉语独特美感的集中体现,而虚实相生,则如柳宗元《江雪》中,用“千山鸟飞绝,万径人踪灭”的极度空旷,来反衬“孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”的孤独与坚守,留下巨大的想象空间。

致用:诗歌在现代生活中的回响

古典诗歌并非博物馆里的陈列品,它依然活跃在我们的语言和生活中,它塑造着我们的表达方式,当我们赞叹景色壮丽时,会脱口而出“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”;当我们感慨光阴流逝时,会自然联想到“逝者如斯夫,不舍昼夜”;当我们表达坚贞的爱情时,“曾经沧海难为水,除却巫山不是云”便涌上心头,诗歌,早已融入我们的文化基因。

更重要的是,诗歌能为我们提供精神的滋养与慰藉,在快节奏的现代社会中,当感到焦虑迷茫时,读读苏轼的“竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生”,或许能获得一份豁达与从容,当身处逆境时,李白那句“天生我材必有用,千金散尽还复来”的自信,能给予我们振奋的力量,诗歌教会我们如何观照内心,如何与自然相处,如何在复杂的世界中安顿自己的灵魂。

学习诗歌,最终的目的不是为了炫耀学识,而是为了构建一个更丰富、更敏锐的自我,它让我们在见到壮美河山时,心中涌起的不只是“真美”的感叹,还有“大漠孤烟直,长河落日圆”的雄浑画面;在经历离别时,能体会到“相见时难别亦难”的深沉情愫,通过诗歌,我们与千年前的先贤对话,感受他们曾经感受过的喜悦与悲伤,从而更深刻地理解人性,理解生活,这份由诗歌带来的审美能力与共情能力,是任何其他知识都无法替代的宝贵财富,它让我们的生命,在现实的维度之外,另有一个诗意栖居的维度。