诗歌,作为语言艺术的精粹,始终在中华文明的长河中闪烁着独特光芒,它不仅是文字的组合,更是情感与思想的凝结体,从古老的《诗经》到盛唐的律诗,从宋代的词牌到元明的散曲,每一首诗篇都承载着特定时代的气息与创作者的心灵轨迹。

诗歌的源流与演变

中国诗歌的源头可追溯至先秦时期的《诗经》,这部经典收录了从西周到春秋中期的三百零五篇作品,分为“风”、“雅”、“颂”三大类。“风”多为各地民谣,“雅”是朝会乐歌,“颂”则是祭祀用的乐章。《诗经》以四言为主,运用赋、比、兴的表现手法,开创了中国诗歌的现实主义传统。

紧随其后的是以屈原《离骚》为代表的楚辞,这种新兴诗体突破了《诗经》的四言格式,句式更加灵活自由,大量使用“兮”字作为语气助词,极大丰富了诗歌的表现力,楚辞的浪漫主义风格与《诗经》的现实主义传统,共同构成了中国诗歌的两大源头。

唐代是中国诗歌的黄金时期,近体诗(格律诗)在这一时期发展成熟,律诗和绝句对平仄、对仗、押韵都有严格规定,却能在规范中创造无限可能,李白以其天马行空的想象被尊为“诗仙”,杜甫则以沉郁顿挫的风格被奉为“诗圣”,王维的山水田园诗充满禅意,李商隐的无题诗含蓄朦胧——这些大师共同构筑了唐诗的璀璨星空。

宋代文人将诗歌推向新高度,创造了词这一形式,词原本是配乐歌唱的歌词,有固定的词牌名,如《水调歌头》《念奴娇》等,苏轼拓展了词的题材范围,李清照在词律上精益求精,辛弃疾将豪放词风推向极致,词的长短句形式更适于表达复杂细腻的情感,成为宋代文学的代表。

创作背景与诗人境遇

理解一首诗,必须了解其创作背景,陶渊明的“采菊东篱下,悠然见南山”源于其辞官归隐的生活选择;杜甫的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”写于安史之乱期间,反映了战乱给百姓带来的苦难;李煜的“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”创作于亡国被俘之后,充满了对故国的思念与无奈。

诗人的个人经历与时代背景共同塑造了诗歌的独特气质,苏轼的《水调歌头·明月几时有》写于中秋之夜,表达了对弟弟苏辙的思念,同时也蕴含了作者仕途失意的苦闷;陆游的《示儿》作为临终绝笔,凝聚了诗人一生的爱国情怀;纳兰性德的词作则多与他的情感经历相关,充满了凄婉忧伤的调子。

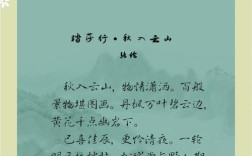

社会环境的变化也会影响诗歌风格的演变,南朝时期社会相对安定,宫体诗盛行;元代汉族文人仕进无门,散曲成为抒发胸臆的重要形式;清代文字狱频繁,诗人往往借助咏史、咏物来寄托情思,这些因素共同构成了诗歌创作的宏观背景。

诗歌的表现手法与技巧

诗歌创作有其独特的艺术手法,比喻是最常见的修辞方式,如李贺的“大漠沙如雪,燕山月似钩”;拟人手法赋予事物以人的情感,如晏几道的“落花人独立,微雨燕双飞”;夸张手法能强化表达效果,如李白的“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”。

象征手法在诗歌中尤为常见,屈原以香草美人象征高尚品格,李商隐以蜡烛象征奉献精神,于谦以石灰象征坚贞不屈,这些象征既增加了诗歌的含蓄美,也拓展了诗歌的意蕴空间。

对仗是近体诗的重要特征,要求上下句在词性、结构上相互对应,杜甫的“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”就是工对的典范,押韵则使诗歌具有音乐美,不同的韵部能营造不同的情感氛围,平仄的交替使用形成节奏感,如同音乐中的旋律起伏。

用典也是诗歌创作的常用手法,李商隐的“庄生晓梦迷蝴蝶”化用庄子典故,苏轼的“持节云中,何日遣冯唐”引用汉代故事,恰当的用典能以简驭繁,在有限的字数内蕴含丰富的文化内涵。

诗歌的品读与鉴赏方法

品读诗歌需要调动多重感官与想象,首先应当反复吟诵,感受其音韵之美,王维的“大漠孤烟直,长河落日圆”通过简练的笔画勾勒出壮阔的边塞景象;李清照的“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”通过叠字的运用,传达出徘徊孤寂的心境。

理解诗歌应当从字面意义深入到象征意义,杜牧的“商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花”表面写歌女,实则讽刺醉生梦死的统治者;龚自珍的“落红不是无情物,化作春泥更护花”看似咏落花,实则表达自己虽辞官仍心系国家的情怀。

把握诗歌的整体意境至关重要,柳宗元的《江雪》通过“千山鸟飞绝,万径人踪灭”的描写,营造出孤寂清冷的意境;张若虚的《春江花月夜》则将春、江、花、月、夜五种意象完美融合,创造出朦胧空灵的境界。

了解诗人生平与创作背景有助于深入理解诗歌,读杜甫的诗,需知他历经安史之乱,饱尝流离之苦;读李商隐的诗,需知他身处牛李党争的夹缝中,抱负难展;读辛弃疾的词,需知他一生以恢复中原为志,却壮志难酬,这些知识都能帮助我们更准确地把握诗歌的情感基调。

诗歌在当代的价值与意义

在信息爆炸的今天,诗歌依然具有不可替代的价值,它培养我们对语言的敏感,提升我们的审美能力,当我们读到“海上生明月,天涯共此时”,会感受到跨越时空的情感共鸣;当我们吟诵“会当凌绝顶,一览众山小”,会激发起昂扬向上的精神力量。

诗歌创作在当代也呈现出新的面貌,现代诗打破了传统格律的束缚,更注重内在节奏与意象的创新,但无论是传统诗词还是现代诗歌,其本质都是人类情感的真挚表达与对美的执着追求。

学习诗歌不应停留在背诵层面,而应将其融入生活,在春日赏花时,可吟“等闲识得东风面,万紫千红总是春”;在秋夜望月时,可诵“今夜月明人尽望,不知秋思落谁家”,让诗歌成为我们表达情感、丰富心灵的一种方式。

诗歌是时间的艺术,也是心灵的回声,每一首流传至今的诗篇都经历了岁月的洗礼,依然能够触动今人的心弦,在这个快节奏的时代,我们更需要诗歌的滋养,让这些凝聚着先人智慧与情感的文字,继续照亮我们的精神世界。