诗歌,是语言凝练而成的星河,在时间的长河中静静流淌,它用最精炼的文字,承载最深沉的情感与最辽阔的想象,要真正走进一首诗,与它的灵魂对话,我们需要像一位耐心的考古学家,拂去历史的尘埃,探寻其完整的生命轨迹。

溯源:文字深处的历史回响

每一首传世之作,都不是凭空诞生的孤岛,它的诞生,紧密地镶嵌在特定的时代经纬与社会脉络之中,了解诗歌的出处与创作背景,是解读其内涵的第一把钥匙。

读杜甫的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,若不将其置于安史之乱后大唐由盛转衰的宏大背景下,便难以体会其中刻骨铭心的沉痛与对家国命运的深切忧思,这短短十个字,是整个时代悲剧的缩影,同样,欣赏古希腊女诗人萨福的残篇,我们需要想象莱斯博斯岛上那个女性可以自由歌唱爱情与美感的社群,才能理解她诗句中那份炽热又纯净的情感力量,为何能被柏拉图誉为“第十位缪斯”。

诗歌的出处,往往指向其最初的形态与功能。《诗经》中的“风”,源自民间歌谣,是劳作者的心声;“雅”、“颂”则多用于宫廷宴飨与宗庙祭祀,是礼乐文化的体现,理解这种源头的差异,我们便能明白,为何《关雎》的清新自然与《文王》的庄重肃穆风格迥异,它们从诞生之初,就肩负着不同的使命。

对话:与诗人灵魂的隔世相逢

诗歌是诗人灵魂的肖像,深入认识作者的生平、性格与思想体系,能让我们在字里行间,触摸到那个鲜活的生命个体。

李白的诗风豪迈飘逸,与他一生漫游、求仙问道的经历密不可分。“天生我材必有用,千金散尽还复来”的狂放,是其人格的直接外化,而李商隐的诗则朦胧隐晦,其无题诗中交织的复杂情愫与难言之隐,与他身处牛李党争夹缝中的仕途坎坷息息相关,读他的诗,仿佛在解读一封封用密码写就的私人信件,了解其生平,就是获得了解密的线索。

在西方诗歌中,这一规律同样显著,英国诗人威廉·华兹华斯,作为湖畔派的代表,其歌颂自然的诗篇,如《我好似一朵孤独的流云》,正是他远离工业城市、隐居湖区生活哲学的实践,他的诗歌主张“一切好诗都是强烈情感的自然流露”,这本身便是对18世纪新古典主义理性法则的反叛,不了解这位诗人的人生选择与美学主张,便难以真正进入他创造的山水世界。

探微:构筑诗意殿堂的技艺

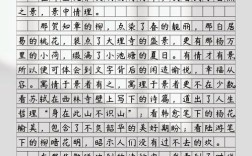

当我们将诗歌置于宏大的历史与个人背景中之后,便可以聚焦于文本本身,欣赏诗人如何运用精妙的技艺,将情感与思想转化为不朽的艺术品,诗歌的手法,是意象、韵律与结构的交响。

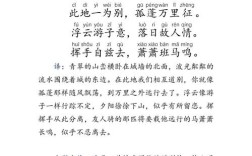

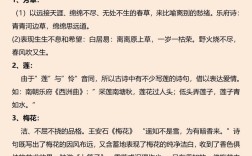

意象,是诗歌的细胞。 它是融入了主观情意的客观物象,马致远的《天净沙·秋思》,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”,连续叠加的意象,无需任何赘言,便勾勒出旅人愁思的苍凉画卷,现代诗人如徐志摩,也善用意象,如《再别康桥》中“那河畔的金柳,是夕阳中的新娘”,将普通的景物点染成充满眷恋的唯美象征。

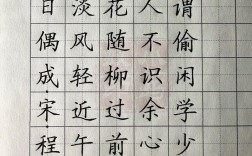

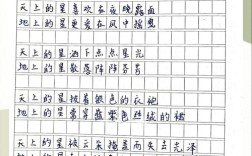

韵律与节奏,是诗歌的脉搏。 在中国古典诗词中,平仄、对仗与押韵构成了严谨的格律之美,读来抑扬顿挫,朗朗上口,而在现代自由体诗中,节奏感则更多地通过句式的长短、词语的重复与内在的情感起伏来体现,无论是古典的律绝还是现代的诗行,这种音乐性都极大地增强了情感的感染力。

象征与隐喻,是诗歌的翅膀。 它们让诗歌超越字面意义,飞向更广阔的阐释空间,艾略特的《荒原》,用“荒原”这一核心象征,隐喻了第一次世界大战后西方精神世界的枯竭与混乱,在中国古典诗歌中,屈原以“香草美人”象征高洁的品格,开创了绵延千年的比兴传统。

融汇:让诗歌滋养当下生命

理解了诗歌的渊源与技艺,最终是为了让它能鲜活地融入我们的生命,学习诗歌,绝非为了掉书袋式的炫耀,而是为了获得一种更精微、更深刻的感知与表达能力。

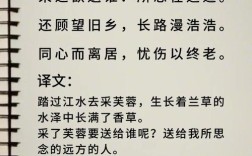

诗歌是情感的容器。 当我们喜悦、忧伤、孤独或激昂时,总有一句诗能精准地道出我们心中所有、口中所无的复杂感受,在表达思念时,“晓看天色暮看云”的含蓄,或许比直白的语言更具韵味,在遭遇挫折时,吟诵一句“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”,能从中汲取跨越千年的精神力量。

诗歌是审美的训练。 长期阅读优秀的诗歌,能极大地提升我们对语言之美、意境之美的感知力,它教会我们如何用新颖的视角观察世界,如何用凝练的方式表达思想,这种熏陶,会潜移默化地影响我们的谈吐、写作乃至生活情趣。

诗歌是文化的基因。 每一首经典诗词,都承载着民族的文化密码与哲学思考,阅读它们,是在与一个文明的灵魂进行最深层的对话,从《诗经》的质朴到楚辞的瑰丽,从唐诗的气象到宋词的婉约,我们正是在这一脉相承的诗歌血脉中,确认着自己的文化身份。

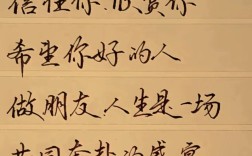

诗歌并非高悬于殿堂的装饰品,它源于生活,也理应回归生活,它可以是书斋里的静心品读,也可以是旅途中的即景吟咏;可以是与友人交谈时恰如其分的引用,也可以是个人日记里真情流露的抒写,真正地使用诗歌,是让它成为我们精神世界的一部分,成为一种观照世界、安顿自我的方式。

理解诗歌的过程,是一场没有终点的修行,它要求我们调动全部的历史知识、文学修养与生命体验,去贴近那一颗颗在时空中遥相呼应的灵魂,每一次真诚的阅读,都是一次创造性的相遇,我们不是在被动地接受一个固定的答案,而是在诗人留下的空白与暗示中,填入自己的理解与情感,共同完成这首永恒的“理解的诗歌”。