诗歌,是语言凝练而成的琥珀,包裹着千年前的情感与哲思,它用最精炼的文字,构筑最辽阔的世界,让我们一同走进这方天地,探寻诗歌的肌理与灵魂。

源流与风骨:诗歌的诞生与演变

中国诗歌的源头,可追溯至远古的先民,他们在劳作中呼喊出“断竹,续竹,飞土,逐宍”的《弹歌》,在祭祀时吟唱出“土反其宅,水归其壑,昆虫毋作,草木归其泽”的祝祷,这些最早的歌谣,是生活最直接的产物,是情感最朴素的宣泄。

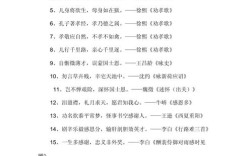

至周代,《诗经》的出现,标志着中国诗歌迈入了第一个辉煌高峰,它并非由某一位诗人独立完成,而是采诗官奔走于民间,太师整理于朝堂,最终形成的集体创作结晶。《诗经》分为“风”、“雅”、“颂”三部分。“风”是十五国风,是来自各地的民歌,真切地反映了当时民众的生活与情感,如《关雎》的诚挚爱恋,《七月》的农事艰辛。“雅”是朝堂正声,多为贵族宴饮或朝会时的乐歌。“颂”则是宗庙祭祀的舞曲歌辞,庄重肃穆,孔子言:“不学诗,无以言。”可见《诗经》在当时社会交往与个人修养中占据的核心地位。

战国时期,南方楚地孕育出以屈原《离骚》为代表的“楚辞”,它打破了《诗经》以四言为主的格局,句式参差灵活,大量使用“兮”字,极富浪漫主义色彩与地方特色,屈原将个人政治失意的悲愤、对理想的执着追求,与楚地的神话传说、山川风物融为一体,开创了中国诗歌的浪漫主义传统。

汉代,朝廷设立乐府机构,负责采集民歌、制定乐章,由此产生了“乐府诗”,乐府诗“感于哀乐,缘事而发”,叙事性增强,如《孔雀东南飞》详尽描绘了爱情悲剧,《十五从军征》深刻揭露了战争残酷,这些作品语言质朴,情感浓烈,深刻地反映了社会现实。

魏晋南北朝是文学的自觉时代,五言诗趋于成熟,七言诗开始兴起,以“三曹”为代表的建安诗人,风格刚健深沉,后世誉为“建安风骨”,陶渊明则开创了田园诗派,其诗冲淡平和,“采菊东篱下,悠然见南山”成为无数文人心中理想生活的写照,谢灵运大力创作山水诗,将自然美景作为独立的审美对象,精工描绘。

唐代,诗歌迎来了鼎盛巅峰,律诗和绝句的格律至此完善并广泛应用,近体诗与古体诗分庭抗礼,初唐四杰为诗歌注入蓬勃朝气;盛唐时期,李白以其天马行空的想象和豪放不羁的个性,将浪漫主义诗歌推至顶峰;杜甫则以沉郁顿挫的笔触,深刻记录时代动荡与民间疾苦,被尊为“诗圣”;王维、孟浩然延续山水田园诗风,诗画交融,意境空灵,中唐白居易、元稹倡导“新乐府运动”,主张“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,强调诗歌的社会功能,晚唐李商隐、杜牧,或深情绵邈,或清丽俊爽,为唐诗奏响了绚烂的尾声。

宋人则在唐诗的辉煌之外另辟蹊径,将哲理与议论融入诗中,形成了理趣盎然的特色,词这一体裁发展到顶峰,词源于民间,本是配乐演唱的歌词,后经文人加工,成为与诗并立的文学体裁,苏轼、辛弃疾开创豪放词风,拓宽了词的意境;柳永、李清照则精于婉约,将词的音律与抒情性推向极致。

元、明、清三代,诗歌虽仍有佳作,但整体上,戏曲、小说逐渐成为文坛主流,诗歌的黄金时代缓缓落下帷幕。

意象与意境:诗歌的艺术核心

诗歌的魅力,在于其独特的艺术表达,其核心在于“意象”与“意境”的营造。

意象,是融入了主观情感的客观物象,诗人选取特定的自然景物或生活场景,如“明月”、“杨柳”、“孤帆”、“秋雨”,赋予它们超越本身的意义,明月可寄乡思,杨柳寓示离别,孤帆象征漂泊,秋雨平添愁绪,这些意象经过历代诗人的反复运用,形成了具有稳定文化内涵的符号系统。

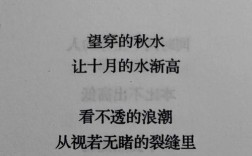

意境,则是众多意象组合所构成的、能引发读者无限想象的艺术空间,它是情景交融、虚实相生的产物,读王维的“大漠孤烟直,长河落日圆”,眼前便浮现出塞外雄浑壮阔而又孤寂苍凉的画面;品马致远的“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”,一股萧瑟凄凉的秋思便扑面而来,优秀的诗歌,其意境往往深远悠长,言有尽而意无穷。

格律与声韵:诗歌的音乐之美

汉语独有的四声变化,为诗歌带来了内在的音乐性,尤其在格律诗中体现得最为充分。

格律诗,主要指形成于唐代的律诗和绝句,它们在字数、句数、平仄、对仗和押韵上都有严格规定。

- 平仄:利用汉字声调的高低、长短、升降交替排列,形成抑扬顿挫的节奏感,如同音乐的旋律。

- 对仗:要求律诗的颔联与颈联在词性、结构上两两相对,工整匀称,富于建筑美与张力。

- 押韵:诗句末尾使用韵母相同或相近的字,使音调和谐悦耳,易于吟诵记忆。

这些严谨的规则,非但不是束缚,反而在限制中激发了诗人的创造力,使得诗歌在有限的篇幅内达到内容与形式的高度统一,词在格律上要求更为细密,需按“词牌”填词,每个词牌都有固定的句数、字数、平仄和押韵要求。

知人论世:解读诗歌的钥匙

要深入理解一首诗,绝不能脱离其作者与创作背景,孟子提出“知人论世”,即了解诗人的生平、思想及其所处的时代环境。

杜甫为何诗风沉郁?这与他历经安史之乱,目睹国破家亡、百姓流离的亲身经历密不可分,李煜后期词作为何字字血泪?这是他从一国之君沦为阶下之囚的巨大人生落差所致,理解了苏轼屡遭贬谪却始终旷达的人生态度,才能更深切地体会其“一蓑烟雨任平生”的洒脱,了解了南宋偏安一隅、山河破碎的历史背景,才能更深刻地感受陆游“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”的沉痛与岳飞“壮志饥餐胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血”的激愤。

诗人的个人命运与时代的宏大叙事交织在一起,共同熔铸成诗歌的血肉与灵魂。

今月曾照古时人:诗歌的当代价值

在信息爆炸、生活节奏飞速的今天,我们为何仍需阅读古典诗歌?

它提供了一种情感的共鸣与慰藉,当你思乡时,会想起“举头望明月,低头思故乡”;当你孤独时,会懂得“冠盖满京华,斯人独憔悴”;当你失意时,能从中汲取“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”的力量,诗歌让我们意识到,千年前的人类,与我们体验着相似的喜怒哀乐,这种穿越时空的连接,极大地丰富了我们的精神世界。

它更是一种美的熏陶与文化的传承,诗歌中蕴含的对自然的热爱、对家国的责任、对人格的坚守、对生命的思考,是中华文明精神谱系的核心组成部分,学习诗歌,不仅是学习一种文学形式,更是在与先贤进行一场跨越时空的对话,是在涵养我们的审美情趣,提升我们的人文素养,延续我们民族的文化血脉。

诗歌,是刻在民族血脉中的文化基因,它或许不能直接教授你谋生的技能,但它能告诉你为何而生活,如何面对生活的顺境与逆境,在每一个平凡或不平凡的日子里,不妨静心读一首诗,让那些历经千年淬炼的文字,照亮我们当下的生活。