梦的痕迹轻轻划过心湖,诗歌便如涟漪般荡漾开来,这并非偶然的相遇,而是千百年来人类将内心图景转化为韵律文字的自然结果,当情感与意象找到恰当的节奏与词语,诗歌就此诞生。

诗歌的源流与脉络

中国诗歌的源头在《诗经》中汩汩流淌。“关关雎鸠,在河之洲”不仅描绘了自然景象,更记录了先民的生活与情感,这部收录了三百余篇作品的诗歌总集,涵盖了从西周到春秋中叶的民间歌谣、宫廷雅乐与祭祀颂歌,它开创的“赋比兴”手法,成为后世诗歌创作的基石。

屈原在汨罗江边行吟,《离骚》《九歌》《天问》相继问世,这位楚国大夫将个人命运与国家兴衰紧密相连,用奇崛的想象与华美的辞藻,开创了浪漫主义诗歌的先河。“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”不仅是个人的悲叹,更是士大夫责任感的真切体现。

唐代诗歌犹如夜空中最璀璨的星河,李白的“举杯邀明月,对影成三人”展现着盛唐的豪迈气度;杜甫的“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”则承载着乱世中的深沉忧思,王维巧妙融合禅意与画境,白居易力求老妪能解,李商隐编织朦胧梦境——每位诗人都在时代背景下形成了独特风格。

宋词在勾栏瓦舍中生长,继而登堂入室,苏轼打破“词为艳科”的藩篱,将壮阔江山与人生感悟纳入词境;李清照前期词作清新华美,南渡后则饱含家国之痛;辛弃疾将金戈铁马带入词中,奏响了时代的最强音,词牌的格律要求,既构成创作限制,也成就了其独特美感。

诗歌的创作艺术

意象是诗歌的血肉,马致远的《天净沙·秋思》中,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”连续铺陈的意象,无需任何连接词,自然营造出苍凉意境,诗人通过意象的精心选择与组合,将抽象情感转化为可感知的画面。

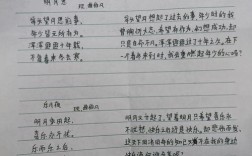

韵律节奏构成诗歌的骨架,古体诗相对自由,近体诗则有严格的平仄与对仗要求,王之涣的《登鹳雀楼》“白日依山尽,黄河入海流”中,平仄的交替如波浪起伏,形成内在的音乐性,这种格律并非束缚,而是帮助情感以更美形式呈现的载体。

象征与隐喻赋予诗歌深度,李商隐的“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”表面写物,实则寄托着至死不渝的情感,古典诗歌中的“柳”象征离别,“月”寄托乡思,这些传统意象形成了一套丰富的符号系统。

诗歌的品读与运用

理解诗歌需置于历史语境中,杜甫《春望》的“国破山河在,城春草木深”,若不了解安史之乱的历史背景,便难以体会其中沉痛,探寻作者生平也至关重要——李煜从君主到囚徒的巨变,正是理解其词风转变的关键。

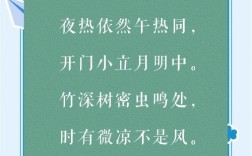

诵读是感受诗歌魅力的重要途径,王维的《山居秋暝》通过“明月松间照,清泉石上流”的音韵组合,营造出静谧意境,只有放声朗读,才能体会平仄交错产生的音乐美,感受诗人情感的起伏。

诗歌创作需要敏锐的观察力与丰富的想象力,谢灵运的“池塘生春草,园柳变鸣禽”捕捉到细微的季节变化;李贺的“昆山玉碎凤凰叫,芙蓉泣露香兰笑”则展现出惊人的想象力,平时积累素材,训练感知能力,是创作的基础。

将诗歌融入现代生活,可以是晨起时吟咏一句“清晨入古寺,初日照高林”,为一天注入宁静;可以是旅途中默念“会当凌绝顶,一览众山小”,增添登临的意趣;也可以是夜深时品味“今人不见古时月,今月曾经照古人”,感受历史的悠远。

诗歌如同一位永远的朋友,在人生不同阶段给予我们不同的慰藉与启迪,它不需要高深的理论分析,只需要一颗愿意感受的心,当你在某个午后,因一句诗而心动,而思考,而获得力量,诗歌便完成了它最珍贵的使命。