名言警句的文化价值与教育意义

名言警句作为人类智慧的结晶,承载着历史经验与道德准则,它们以凝练的语言传递深刻哲理,在文化传承与品德教育中具有不可替代的作用,忠于职守”的经典语句,更是跨越时代与地域,成为个人修养与社会责任的核心指引。

经典名言的出处与背景解析

-

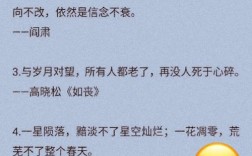

“鞠躬尽瘁,死而后已”

此语出自诸葛亮《后出师表》,创作于三国时期蜀汉北伐的关键阶段,诸葛亮以毕生心力践行对先主刘备的承诺,其背景凸显了乱世中士人对职责的极致坚守,这句话不仅是对个人操守的要求,更成为后世对职业精神的最高诠释。 -

“位卑未敢忘忧国”

陆游在《病起书怀》中写下此句,南宋时期外敌环伺,诗人虽身居微职,仍将国家命运与个人职责紧密相连,这种将职业行为升华为家国情怀的表达,突破了职务层级的限制,赋予平凡岗位以崇高意义。 -

“业精于勤,荒于嬉”

韩愈《进学解》中的警句,创作于唐代儒学复兴时期,作者通过对比“勤”与“嬉”的后果,强调专业技能需通过持续投入来提升,为“忠于职守”提供了具体实践路径。

名言的多维度应用方法

-

个人修养层面

将“君子耻其言而过其行”(《论语·宪问》)作为日常行为准则,通过自省与行动的统一,培养对承诺的敬畏感,例如在职场中,以“言必信,行必果”的态度对待每项任务。 -

组织管理场景

“不积跬步,无以至千里”(《荀子·劝学》)可融入团队文化建设,引导成员重视基础工作的积累,管理者可借助“其身正,不令而行”(《论语·子路》)强调表率作用的价值。 -

社会教育领域

在青少年教育中,“春蚕到死丝方尽”的奉献精神,可通过李商隐诗句的现代解读,转化为对学业与未来职业的认真态度,同时结合雷锋“螺丝钉精神”的当代诠释,形成传统与现代的价值观衔接。

语言艺术的运用技巧

-

隐喻与象征手法

于谦《咏煤炭》中“但愿苍生俱饱暖,不辞辛苦出山林”,借物喻人,将煤炭的燃烧类比为职责履行中的无私奉献,使抽象理念具象化。 -

对仗与节奏控制

范仲淹“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”通过工整对仗与情感递进,既强化记忆点,又构建了责任优先的价值序列。 -

古今意涵的转化

重新诠释《周易》“天行健,君子以自强不息”,将古代天人观转化为现代职业中的主动进取精神,保持经典与时代的对话能力。

实践指导与误区规避

-

防止教条化理解

运用“格物致知”(《礼记·大学》)原则,要求结合具体情境灵活实践,如医护人员在特殊时期超越常规工时的工作模式,正是对“忠于职守”的创造性践行。 -

避免责任异化

需区分“忠于职守”与盲目服从,孔子主张“君子和而不同”,在坚持原则的同时保持独立判断,这与现代职业伦理中的责任边界意识高度契合。 -

构建持续动力

借鉴王阳明“知行合一”哲学,通过定期复盘、价值强化等方法,将外部规范转化为内在驱动,例如建立个人职业信仰体系。

当代社会的特殊价值

在信息爆炸与职业流动加速的今天,古典名言的恒常性反而成为稳定剂,袁隆平“把论文写在大地上”的实践精神,与古训“守职而不废,处义而不回”(黄石公《素书》)形成跨越时空的呼应,数字时代的新型职业者,同样可从“功崇惟志,业广惟勤”(《尚书·周官》)中获取专注工作的智慧。

经典名言的生命力在于持续再造,当我们将岳飞的“精忠报国”转化为对本职工作的极致追求,将文天祥的“留取丹心照汗青”转化为对职业操守的坚守,便完成了文化基因的现代激活,这种转化不是简单的语言移植,而是通过行为实践让古老智慧在新时代土壤中重新生根。