在人际交往的漫长旅程中,我们常常会接触到各式各样充满智慧的语言结晶,这些经过时间洗礼的格言,如同黑夜中的灯塔,为迷途者指引方向,我们就来探讨一类特别的名言——那些教导我们不轻易嘲笑他人的警句,并深入了解如何正确理解和运用这些人类智慧的精华。

名言警句的源头活水

每一句流传至今的名言都不是凭空产生的,它们往往诞生于特定的历史环境,凝结着作者的深刻思考与人生体验。

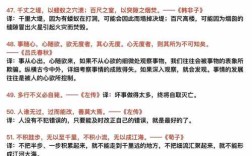

中国古代经典《论语》中记载:“己所不欲,勿施于人。”这句简洁有力的话出自孔子之口,诞生于春秋战国时期,那是一个百家争鸣、思想碰撞的时代,孔子周游列国,目睹了战争与纷争给百姓带来的苦难,他深刻认识到人与人之间的相互尊重是社会和谐的基石,这句话虽未直接提及“不嘲笑”,但其蕴含的推己及人思想,恰恰是避免嘲笑他人的道德基础——如果我们自己不愿被嘲笑,又怎能轻易去嘲笑别人呢?

西方文化中,莎士比亚在《李尔王》中写道:“当骄傲的人嘲笑别人时,他自己也正被命运所嘲笑。”伊丽莎白时代的英国社会等级森严,莎翁通过戏剧揭示人性的复杂与命运的无常,这句话提醒我们,嘲笑他人往往暴露了自己的傲慢与浅薄,而命运对每个人都是公平的。

印度圣雄甘地曾说:“以眼还眼,只会让全世界都变成瞎子。”这句话产生于印度民族独立运动的背景下,甘地亲身经历了殖民者的歧视与嘲笑,但他选择了非暴力不合作的抗争方式,这句话不仅适用于政治斗争,也同样适用于日常人际交往——面对他人的缺点或错误,以嘲笑回应只会加剧冲突,而非解决问题。

理解名言的三重境界

要真正理解一句名言,我们需要穿越文字表层,深入其精神内核。

第一重境界是了解其字面含义,笑人无,气人有”这句俗语,直白地揭示了嘲笑他人缺乏某种东西,同时又嫉妒他人拥有的矛盾心理。

第二重境界是把握其产生的时代背景与文化语境,古希腊哲学家苏格拉底有名言:“我唯一知道的就是我一无所知。”这句话在当时雅典社会具有革命性,因为苏格拉底面对的是自诩博学的智者们,他不是在宣扬无知,而是在倡导谦卑的求知态度——这种态度自然排斥了对他人无知的嘲笑。

第三重境界是领会其超越时代的普世价值,中国古代思想家老子在《道德经》中阐述:“上善若水,水善利万物而不争。”这句话诞生于春秋时期,但其倡导的包容、不争的品格,在任何时代都是抵制嘲笑他人行为的道德指引。

名言警句的现代应用智慧

在信息爆炸的今天,名言警句的传播速度和范围都远超以往,如何正确使用这些智慧结晶,使其真正发挥教化作用,而非沦为空洞的说教,是一门值得深入探讨的学问。

教育领域是名言警句应用的重要阵地,当教师面对学生间的嘲笑行为时,单纯的说教往往效果有限,若能恰当地引入相关名言,并引导学生讨论其含义,效果会好得多,在讨论校园欺凌时,引入“己所不欲,勿施于人”,并组织学生进行角色互换的体验活动,能让学生更深刻地理解不被尊重的感受。

心理咨询和人际沟通中,名言警句也能发挥独特作用,当来访者因被嘲笑而痛苦时,咨询师可以分享美国作家海伦·凯勒的话:“与其诅咒黑暗,不如点亮一盏灯。”这句名言不仅传递了积极应对困境的态度,也暗示了嘲笑者的行为如同“诅咒黑暗”,而我们应该选择更光明的回应方式。

在自我修养方面,名言警句可以成为我们每日自省的镜鉴,将“君子坦荡荡,小人长戚戚”置于案头,时常反思自己的言行是否出于宽容与大度,而非狭隘与刻薄,能够帮助我们培养不轻易嘲笑他人的品格。

避免名言使用的误区

名言警句虽好,若使用不当,反而会产生反效果。

其一,避免断章取义,如“沉默是金”常被引用,但若不分场合地应用,可能成为面对不公正嘲笑时消极应对的借口,完整理解这句话需要知道它出自托马斯·卡莱尔的“雄辩是银,沉默是金”,强调的是在适当时候保持沉默的价值。

其二,防止教条化应用,名言是智慧的结晶,但不是放之四海皆准的绝对真理,每句话都有其适用的情境和边界,可怜之人必有可恨之处”若被滥用,可能成为合理化嘲笑弱势群体的借口,而忽视了这句话本是对复杂人性的洞察,而非对弱者的审判。

其三,警惕表面化理解,真正理解一句名言,需要将其精神内化为自己的行动准则,而非仅仅作为装饰门面的谈资,知道“尊重他人就是尊重自己”这句话是基础,能在面对与自己不同的人时克制嘲笑的冲动,才是真正的领悟。

名言警句与当代价值建构

在价值观多元的现代社会,不嘲笑他人的教诲具有特别重要的意义,网络时代的匿名性使得嘲笑、攻击他人的成本大大降低,而伤害却可能被无限放大,重温那些关于尊重与包容的古训,不仅是个人修养的需要,也是构建和谐网络环境的必然要求。

从心理学角度看,嘲笑他人往往源于自身的不足感或恐惧,理解了这一点,我们就能更深刻地体会那些反对嘲笑的名言的真谛,如古罗马哲学家塞内加所说:“残忍源于软弱。”嘲笑他人者,往往内心充满不安与脆弱。

从社会学视角分析,一个健康的社会需要建立在不嘲笑差异、尊重多元的基础上,中国古代“和而不同”的思想,正是对这种社会理想的最佳诠释,在今天这个全球化深入发展的时代,这种思想显得尤为珍贵。

在这个容易产生对立与分裂的时代,重温关于不嘲笑他人的智慧,不仅是继承传统文化精华,更是面向未来的必要准备,每一句流传至今的相关名言,都是先贤们穿越时空送给我们的礼物,提醒我们:真正的强大来自于包容,而非排斥;真正的智慧体现在理解,而非嘲笑。

当我们能够在面对不同时保持尊重,在遭遇不解时选择理解,在想要嘲笑时展现宽容,我们不仅践行了这些古老格言的教导,也在书写属于这个时代的新的人生智慧。