诗歌是语言的艺术,是情感与意象的精妙结合,在中国文学传统中,短诗以其凝练、含蓄、意境深远而备受推崇,无论是古典诗词还是现代短诗,它们都以最少的文字,传递最丰富的情感和思想。

古典短诗的源流与技法

中国古典诗歌的源头可追溯至《诗经》。《诗经》收录了西周至春秋时期的诗歌,其中许多作品短小精悍,如《蒹葭》:“蒹葭苍苍,白露为霜,所谓伊人,在水一方。”这四句诗,以秋景起兴,营造出一种朦胧、求而不得的意境,情感真挚,语言质朴,开创了中国诗歌以景抒情、意在言外的传统。

至唐代,近体诗(格律诗)的形成将短诗艺术推向巅峰,五言绝句仅二十字,七言绝句二十八字,却在方寸之间展现万千气象。

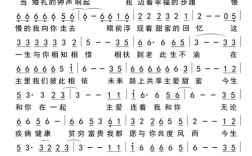

李白的《静夜思》:“床前明月光,疑是地上霜,举头望明月,低头思故乡。”语言平白如话,却通过“月光”与“霜”的意象关联,瞬间触发了漂泊者的乡愁,其感染力跨越了千年时空。

王维的《鹿柴》:“空山不见人,但闻人语响,返景入深林,复照青苔上。”则运用了绘画般的技法,前两句以声音反衬山之空寂,后两句以一束返照的光线,点亮幽暗的深林与青苔,光与影的对比,描绘出空灵幽静的禅意境界,这种“诗中有画”的手法,是古典短诗营造意境的典范。

词,又称长短句,是另一种形式的短诗,它起源于隋唐,繁盛于两宋,词有固定的词牌,对平仄、用韵、句法有严格规定,苏轼的《水调歌头·明月几时有》、李清照的《如梦令·常记溪亭日暮》等都是词中短篇的杰作,词更富于音乐性和节奏感,善于表达细腻婉转的个人情感。

古典短诗的创作背景与情感内核

理解一首短诗,离不开对其创作背景和作者心境的探寻,许多传世名篇,都是作者在特定人生境遇下的情感迸发。

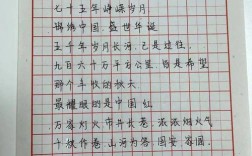

杜甫的《春望》:“国破山河在,城春草木深,感时花溅泪,恨别鸟惊心。”写于安史之乱期间,诗人被困长安,眼前的春景,非但不能带来愉悦,反而因家国之痛而蒙上哀伤的色彩,花鸟本无情,但在诗人眼中,它们也为之溅泪、惊心,这种“移情”于物的手法,将个人命运与时代悲剧紧密融合,使得诗歌的情感力量无比厚重。

柳宗元的《江雪》:“千山鸟飞绝,万径人踪灭,孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。”则创作于其因政治改革失败而被贬永州之后,诗中描绘了一个绝对孤独、绝对寂静的冰雪世界,而那位在严寒中依然垂钓的渔翁,正是诗人不屈不挠、清高孤傲的人格写照,环境的极度萧瑟与人物精神的极度顽强,形成了强烈的张力。

阅读古典短诗,不能只停留在字面,而应尝试走进作者的生命历程,体会其文字间所蕴含的喜悦、悲愤、孤寂或超脱。

现代短诗的创新与表达

进入现代,短诗在形式上获得更大自由,不再严格遵循格律,但对象征、意象和内在节奏的追求一脉相承。

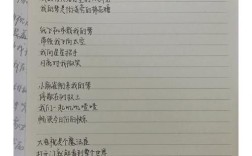

顾城的《一代人》:“黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它寻找光明。”仅有两句,却成为一个时代的象征。“黑夜”隐喻特定的历史时期,“黑色的眼睛”是这一代人与生俱来的印记,而“寻找光明”则是他们不屈的意志与追求,诗歌以其高度的凝练和深刻的象征,产生了巨大的共鸣。

海子的《面朝大海,春暖花开》则用质朴、温暖的语言,构建了一个理想的生活图景。“从明天起,做一个幸福的人/喂马,劈柴,周游世界”,这些简单的愿望,表达了诗人对世俗幸福的向往,但诗句深处,也潜藏着一种难以言明的忧伤与决绝,现代短诗更注重个体生命体验的直接呈现和内在情绪的瞬间捕捉。

短诗的鉴赏与运用方法

如何真正欣赏并运用这些唯美的短诗?可以从以下几个方面入手:

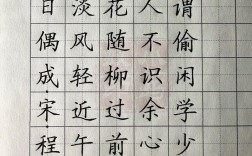

- 反复吟咏,感受音韵之美:尤其是古典诗词,其平仄、押韵本身就有音乐性,轻声朗读,能更好地体会其节奏感和韵律美。

- 捕捉意象,进入诗歌意境:意象是诗歌的基本构成单位,找出诗中的核心意象(如月、柳、孤舟、黑夜等),分析它们如何组合,共同营造出某种氛围或境界。

- 知人论世,理解情感深度:了解作者的生平和创作背景,是深入理解诗歌情感内涵的关键,这能帮助我们明白,为何同样的景物,在不同诗人笔下会呈现出截然不同的情感色彩。

- 联系生活,产生情感共鸣:将诗歌的情感与自身的生命体验相联系,无论是思乡、别离、失意还是欢欣,优秀的诗歌总能触动我们心中最柔软的部分。

- 尝试创作,表达自我:不必一开始就追求格律的严谨,可以从记录一个瞬间的感受、描绘一个动人的画面开始,运用意象和凝练的语言,练习用诗的形式表达自己。

诗歌,尤其是短诗,是时间河流中沉淀的珍珠,它们体积微小,却光芒璀璨,凝聚了人类最精纯的情感与智慧,在快节奏的现代生活中,静心读一首短诗,或尝试写下一段心声,或许能为我们开辟一片宁静的精神栖息地,让我们在语言的精粹与意境的悠远中,重新发现生活之美,安顿纷扰的心灵。