诗歌,是人类情感与智慧的凝练,是跨越时空的心灵对话,当文字以特定的节奏、韵律和意象组合,便拥有了触动灵魂的力量,我们一同走进诗歌的世界,探索其创作、鉴赏与融入日常生活的路径。

诗歌的源流与演变

中国诗歌的源头,可追溯至《诗经》,这部收录自西周初年至春秋中叶的诗歌总集,分为“风”、“雅”、“颂”三部分,展现了古代社会的生活图景与人民的情感世界。“关关雎鸠,在河之洲”的吟唱,不仅是自然景物的描绘,更是爱情萌动的真实写照,这些作品大多为民间集体创作,经过乐官整理而成,体现了早期诗歌与音乐、舞蹈紧密结合的特点。

战国时期,以屈原《离骚》为代表的楚辞开创了浪漫主义先河。“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”的慨叹,将个人命运与国家兴衰融为一体,形成独特的“骚体”风格,这种由个人独立创作、充满象征与想象的作品,标志着诗人主体意识的觉醒。

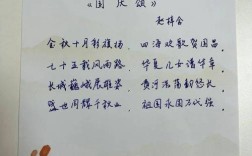

至唐代,诗歌发展达到巅峰,李白、杜甫、王维等大家辈出,作品题材广泛,技巧纯熟,李白的“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”展现豪放不羁的想象力;杜甫的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”则体现深沉的社会关怀,这一时期的诗歌在格律、对仗、意境营造等方面都形成了完整体系,成为后世学习的典范。

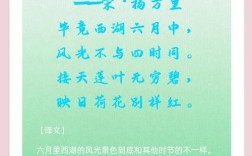

宋词在唐诗基础上另辟蹊径,合乐而歌的特性使其更富音乐性,苏轼的“大江东去,浪淘尽”开阔豪放,李清照的“寻寻觅觅,冷冷清清”婉约细腻,不同词牌适应不同情感表达需求,丰富了诗歌的表现形式。

创作背景的深度解读

理解诗歌,必须回到其产生的特定历史语境,陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”的恬淡,需放在东晋乱世、士人避祸的背景下体会;文天祥“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的壮烈,则与南宋灭亡的国难直接相关。

诗人的个人经历同样重要,李商隐诗歌中朦胧多义的特色,与其身处牛李党争夹缝中的处境密切相关;杜甫中年以后作品的沉郁顿挫,则源于安史之乱中的颠沛流离,了解这些背景,就如同获得解读诗歌的钥匙,能更准确地把握作品的情感基调与思想内涵。

诗歌鉴赏的多维角度

鉴赏诗歌需从语言、意象、韵律等多方面入手,语言上,注意炼字之妙:王安石“春风又绿江南岸”的“绿”字,贾岛“僧敲月下门”的“推敲”典故,都体现了诗人对字词的精心选择。

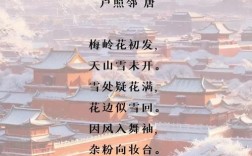

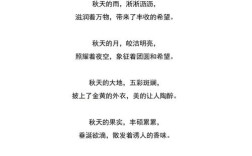

意象是构成诗歌意境的基本单元,马致远《天净沙·秋思》中,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”通过一系列意象组合,营造出浓郁的羁旅愁思,理解意象的传统文化内涵十分重要——明月常与思乡相连,杨柳多寓离别之情,梅兰竹菊则象征君子品格。

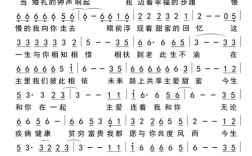

韵律方面,近体诗讲究平仄、对仗与押韵,形成音乐美感。“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”不仅对仗工整,平仄交替也造就了朗朗上口的节奏,词的格律虽更为复杂,但长短句交错也产生独特的韵律效果。

诗歌在当代生活中的应用

古典诗歌并非尘封的古董,而是可以融入现代生活的智慧源泉,在文案创作中,恰当引用诗句能提升文化品位;在人际交往中,用“海内存知己,天涯若比邻”表达友情,比直白言说更具韵味;在个人修养方面,诗歌中的哲理能提供精神指引。

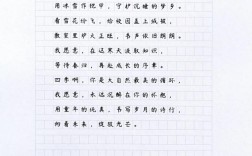

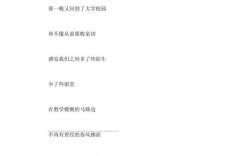

将诗歌学习与现代阅读习惯结合也十分重要,除了传统诵读,还可通过音频聆听名家朗诵,感受声韵之美;利用碎片时间阅读诗歌鉴赏文章;甚至尝试用新韵创作具有现代气息的诗词,让传统形式焕发新生。

提升诗歌素养的实践方法

深入学习诗歌,建议从以下几个方面着手:

建立系统的阅读计划,可按时间顺序,从《诗经》选篇、汉乐府,到唐诗、宋词、元曲的代表作,逐步扩展阅读范围,同时关注同一主题的不同作品,比较其表现手法的差异。

注重背诵与默写,背诵是培养语感、积累素材的有效途径,不必贪多求快,每周精读一两首,理解透彻并熟记于心,远胜于浅尝辄止地浏览大量作品。

学习基础格律知识,了解平仄、对仗、押韵的基本规则,有助于更好地欣赏诗歌的形式美,可先从五言绝句这类短小体裁入手,逐步掌握规律。

参与诗歌交流活动,加入读书会、诗词社团,或参与线上讨论,与他人分享解读心得,能获得不同视角的启发。

诗歌是中华文化的瑰宝,是连接古今的情感纽带,在这个快节奏的时代,让我们在诗歌中寻找精神的栖息地,让这些经过时间淬炼的文字,继续照亮我们的心灵之路,每一首好诗都是一个完整的世界,等待有心的读者去探索、去感受、去传承。