戈壁滩诗歌承载着中国西北地区独特的自然景观与人文精神,是中华诗词文化中极具地域特色的创作类型,这类作品既延续了古典边塞诗的传统,又融合了现代人对荒原、生命和文明的思考。

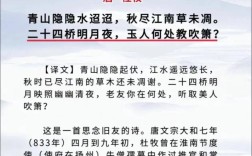

戈壁诗歌的源流与演变 古代丝绸之路的驼铃在河西走廊回荡时,就已催生了最早的戈壁题材诗歌,唐代岑参在《碛中作》写道:“走马西来欲到天,辞家见月两回圆,今夜不知何处宿,平沙万里绝人烟。”诗人用简练笔触勾勒出戈壁的辽阔苍茫,平沙万里”的意象成为后世戈壁诗歌的典型范式,清代林则徐贬谪新疆途中创作的《塞外杂咏》:“天山万笏耸琼瑶,导我西行伴寂寥,我与山灵相对笑,满头晴雪共难消。”则在荒凉景致中注入士大夫的豁达胸襟,拓展了戈壁诗歌的精神维度。

现当代戈壁诗作的突破 二十世纪五十年代,李季的《致戈壁》以“黄沙如海风如刀,驼铃摇碎千年月”的现代诗语重构传统意象,将建设者的豪情与亘古荒原形成强烈对照,诗人昌耀在《戈壁纪事》中创造性地引入地质学词汇:“玄武岩的皱纹里藏着古海遗书/胡杨林用倒影丈量时间的深度”,这种科学元素与诗性思维的碰撞,赋予戈壁诗歌新的美学特质,近年来的网络诗人更尝试将光伏电站、风力发电机等现代景观融入创作,形成传统与现代交织的戈壁诗风。

创作手法的独特性 戈壁诗歌常采用“以动衬静”的表现手法,诗人沈苇在《沙漠的韵律》中描述:“蜥蜴爬过的痕迹是大地书写的偈语/风沙抹去又重写永恒的谜题”,通过微小生物的动态反衬荒漠的静寂,在修辞运用上,杨牧的《风滚草》创造性地将植物拟人化:“它把根系卷成行囊/追逐着雨云的影子流浪”,这种动态比喻突破了传统咏物诗的框架,当代诗人还善于运用通感技巧,如何向阳《星垂平野》中“我听见沙粒在月光下结晶的声音”,将视觉、听觉与触觉交融,增强作品的感染力。

戈壁意象的象征体系 经过长期积累,戈壁诗歌已形成丰富的意象系统,胡杨林常被用作生命力的象征,如周涛诗句“三千年站立成时间的坐标”;海市蜃楼则隐喻虚幻与真实的关系,在骆娟作品里化为“地平线那头摇曳的诱惑”;黑戈壁的玄武岩在北野笔下成为“大地的黑色寓言”,这些意象不仅承载地域特征,更构建起理解人与自然关系的诗意通道。

鉴赏方法的层次把握 理解戈壁诗歌需建立多维解读框架,首先应关注地理要素的文学转化,比如王久辛《雅丹地貌》将风蚀地貌视为“自然的雕刻实验室”,其次要体会时空交错的叙事结构,如叶舟《敦煌短歌》中“月光照亮汉唐的驿道/也照亮今天的光伏板”,更重要的是把握作品中的生态意识,现代戈壁诗歌普遍包含对荒漠化治理的思考,刘岳《绿进沙退》中“草方格锁住流沙的翅膀/梭梭林连接起生命的岛屿”正是这种意识的诗意呈现。

传统与创新的平衡 在继承方面,当代创作者注重化用古诗词意境,李少君《戈壁日出》中“大漠孤烟被风电取代/长河落日与光伏同辉”,既呼应王维诗意,又注入新时代元素,创新维度上,年轻诗人尝试将戈壁景观与数字时代连接,丁小村《信号塔》写道:“钢铁枝干延伸进云层/在无人区播种信息的种子”,这种平衡使戈壁诗歌保持传统底蕴的同时,不断焕发新的生命力。

戈壁诗歌的发展历程印证着人类对荒原认知的深化,从古代边塞诗的苍凉悲壮,到当代生态诗歌的理性观照,这类创作始终在探索文明与荒原的对话方式,在生态意识日益增强的今天,戈壁诗歌或许能为我们理解人与自然的关系提供更多诗性智慧。