诗歌,如同一位跨越千年的老友,用最凝练的语言,与我们分享着生命中最深刻的秘密,当我们在月光下低吟“举头望明月”,或是于困境中默念“长风破浪会有时”,便完成了一场与古人的灵魂对话,让我们一同走进这座语言的殿堂,探寻“我是谁”这一永恒命题在诗歌中的万千答案。

溯源:从古老歌谣到璀璨星河

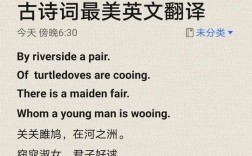

诗歌的源头,是人类最初的心跳,中国的诗歌传统,若论其浩浩源流,必从《诗经》开始,这部收录了自西周初年至春秋中叶诗歌的总集,如同一位沉默而博学的始祖。“关关雎鸠,在河之洲”,这质朴的吟唱,是先民最直白的情感记录,它告诉我们,诗歌最初的“我”,是集体情感的共鸣,是族群共同的喜怒哀乐。

至战国时期,以屈原《楚辞》为代表的南方诗歌,则完成了一次伟大的个人觉醒。“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”,“我”第一次如此鲜明、强烈地站在历史舞台中央,带着个人的理想、悲愤与不屈的意志,从此,中国诗歌的长河中,“小我”与“大我”开始交织奔流。

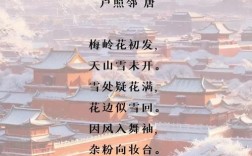

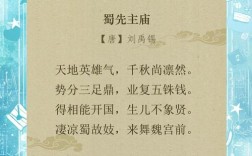

及至唐代,这座中国诗歌的巅峰,我们看到了“我”的极致绽放,李白的“我”,是“天生我材必有用”的狂放不羁;杜甫的“我”,是“安得广厦千万间”的忧国忧民;王维的“我”,是“行到水穷处,坐看云起时”的超然物外,每一位诗人,都用其独特的生命体验,为“我是谁”写下了属于自己的注脚。

匠心:诗歌如何塑造“我”

诗歌之所以能直抵人心,在于其运用了独特的艺术手法,将抽象的情感化为可感的意象与韵律。

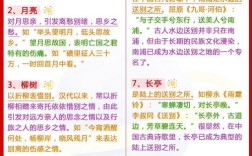

意象的营造,是诗歌构建世界的砖石。 诗人很少直接诉说孤独,而是描绘“孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”的画面;很少空谈愁绪,而是勾勒“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”的形象,这些意象,是诗人内心世界的外化,是“我”与万物共鸣的产物,当我们读懂了这些意象,便读懂了诗人的灵魂。

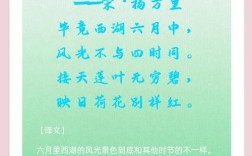

格律与节奏,是诗歌呼吸的韵律。 近体诗的平仄对仗,词牌的长短错落,都如同音乐的节拍,赋予情感以形式,李清照《声声慢》中“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”,一连串的叠字,不仅在声音上营造出徘徊低迷的节奏感,更在情感上层层递进,将一种无处排遣的悲凉刻画入骨,这种形式与内容的完美结合,让“我”的情绪得以最精准地传达。

典故的运用,是跨越时空的握手。 诗人常借古人事、前人句,来抒今人情,苏轼在《念奴娇·赤壁怀古》中遥想周瑜“雄姿英发”,实则是为了映照自身“早生华发”的感慨,这个“我”,便不再是孤立的存在,而是嵌入了深厚的历史文化脉络之中,与古人同悲同喜,个体的生命体验由此获得了永恒的重量。

践行:在日常中与诗歌相遇

诗歌并非博物馆里的古董,而是可以照亮我们日常生活的明灯。

情境的共鸣,让诗歌成为我们的代言人。 当我们历经艰辛终于成功时,会自然想到杜甫的“会当凌绝顶,一览众山小”;当我们与挚友分别时,王勃的“海内存知己,天涯若比邻”便能给予最好的慰藉,寻找与当下心境契合的诗句,是一种高级的情感表达,它让我们意识到,千百年来的悲欢离合,本质相通。

创作的尝试,是认识“我”的最佳路径。 不必畏惧格律的严谨,从记录当下的真实感受开始,一次日落,一段回忆,一丝莫名的惆怅,都可以是诗意的起点,试着用凝练的语言捕捉它,用新鲜的比喻装饰它,这个过程,本身就是一次深刻的自我探索,当你写下“我的忧伤是窗台上忘记浇水的植物”,你便为那个模糊的“我”,找到了一个确切的形状。

诗歌中的“我”,从来不是固定不变的答案,而是一场永不停息的追问,它可以是李煜亡国后的“流水落花春去也”,是岳飞怒发冲冠时的“臣子恨,何时灭”,也可以是纳兰性德夜深时的“人生若只如初见”,我们在诗歌中遇见的,是无数个灵魂对于自身存在的确认、怀疑与咏叹。

我们读诗、品诗、甚至尝试写诗,并非为了成为诗人,而是为了在浩瀚的诗意中,更清晰地辨认出那个独一无二的自己,每一次与诗歌的相遇,都是一次自我身份的建构,当一句古诗在不经意间涌上心头,与我们当下的生命完美契合时,我们便找到了那个问题的暂时答案——在此时,在此地,此情此景中的“我”,究竟是谁,这或许就是诗歌赋予我们最珍贵的礼物:它让我们在流转的时光与普遍的人性中,安放好属于自己的那个灵魂。