每当翻开一本泛黄的诗集,指尖触碰到那些带着岁月温度的文字,总有一种跨越时空的共鸣悄然升起,诗歌作为人类情感的凝练表达,承载着不同时代人们共通的生命体验,理解一首诗,如同开启一场与创作者的深度对话,需要从多个维度探寻其内在意蕴。

探寻源头:诗歌的时空坐标

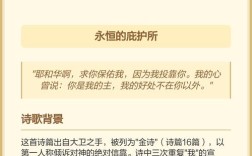

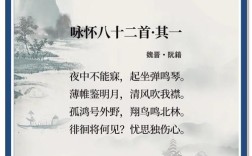

每一首流传至今的诗词都有其独特的时空坐标,了解作品的创作年代与背景,是解读诗歌的第一把钥匙,杜甫《春望》中“国破山河在,城春草木深”的沉痛,唯有置于安史之乱的历史背景下,才能体会其中家国沦丧的切肤之痛,李清照《声声慢》里“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”的层层递进的愁绪,与她南渡后颠沛流离的经历密不可分。

诗歌的出处同样重要,它可能收录于诗人的别集,如《李太白全集》中的李白诗作;或见于历代编纂的选本,如《唐诗三百首》;亦或是散落在各类笔记、碑刻中,确定出处不仅有助于考证文本的真伪,还能通过同一集子中其他作品的参照,更全面地把握诗人的创作风格与思想脉络。

走进作者:诗与人不可分割

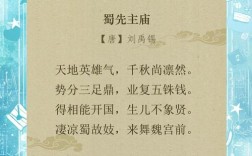

“诗如其人”在多数情况下是成立的,诗人的生平经历、性格特质、思想观念,都会在其作品中留下深刻烙印,陶渊明归隐田园后的诗篇,如“采菊东篱下,悠然见南山”,清新自然,正是他厌弃官场、崇尚自由人格的写照,而苏轼历经宦海浮沉,其词作如《定风波》“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行”,则展现出一种超然物外的豁达。

了解作者,并非简单地将作品与生平事件一一对应,而是要理解其精神世界与创作之间的互动关系,同一诗人,在不同的人生阶段,其作品风格与主题也会发生演变,青年王维的边塞诗雄浑豪迈,中年以后的山水诗则空灵禅意,这种转变与其人生境遇和思想变化息息相关。

解析手法:诗歌艺术的构建

诗歌之所以区别于其他文体,在于其运用了丰富独特的艺术手法,这些手法是诗人编织意象、传递情感、营造意境的重要工具。

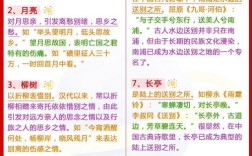

意象是诗歌的基本构成元素,是融入了诗人主观情感的客观物象,马致远《天净沙·秋思》中,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”连续叠加多个意象,共同渲染出天涯游子的孤寂愁绪。

象征则是通过特定形象暗示更深层意蕴的手法,屈原以“香草美人”象征高洁品格,龚自珍《己亥杂诗》中“落红不是无情物,化作春泥更护花”,则以落花象征甘愿奉献、培育新生的精神。

典故的运用能增加诗歌的历史文化厚度,以精炼的文字唤起丰富的联想,李商隐的诗作尤其擅长用典,如《锦瑟》中“庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃”,借典故传达出人生如梦、理想成空的复杂惆怅。

还有对比、衬托、虚实结合、动静相生等多种手法,共同构建起诗歌精妙而富有张力的艺术世界。

品读意境:超越文字的美学体验

中国古典诗词尤其注重意境的营造,意境是诗人的主观情意与客观物象相互交融而形成的艺术境界,能引发读者的无限遐想,王维的山水诗,如《山居秋暝》“空山新雨后,天气晚来秋”,描绘的不仅是秋山晚景,更营造出一种宁静空灵、物我两忘的禅意境界。

品味意境,需要读者调动自身的想象力与生活体验,沉浸到诗歌所描绘的场景与氛围中,感受那“言有尽而意无穷”的韵味,柳宗元《江雪》“千山鸟飞绝,万径人踪灭,孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”,画面极度清冷空旷,而在这绝对的静谧与孤独中,却凸显出钓翁坚韧不屈的人格力量,意境深远。

实践应用:诗歌的当代价值

古典诗词并非束之高阁的文物,它们具有超越时代的生命力,在个人修养方面,诵读和品味诗词能够陶冶性情,提升审美能力,让我们在浮躁的生活中获得心灵的宁静与滋养。

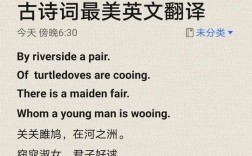

在语言表达中,恰当地引用或化用诗词,能极大地增强文采和感染力,无论是演讲、写作还是日常交流,一句贴切的诗词往往能起到画龙点睛的效果。

更重要的是,诗歌中蕴含的人生智慧与精神价值,如李白的豪迈自信、杜甫的忧国忧民、苏轼的乐观豁达,都能给予现代人深刻的精神启示和力量,当我们面临困境时,吟诵一句“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”,或许便能重燃斗志。

理解一首诗,是一个综合性的过程,需要我们将考证与感悟相结合,将历史与当下相连接,每一次深入的品读,都是对中华优秀传统文化的一次致敬与传承,这些历经时光淬炼的文字瑰宝,将继续以其永恒的魅力,滋养一代又一代人的心灵。