诗歌,是语言凝练的艺术,是情感浓缩的精华,当诗人提笔写下决绝之词,往往不是情感的终结,而是以文字为碑,铭刻生命中最深刻的转身,这种以离别、断绝为主题的创作,在中国古典诗词中形成了独特的“诀别”传统,其魅力历经千年而不衰。

诀别诗的源流与演变

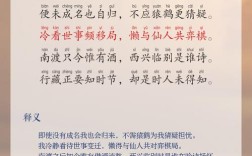

诀别主题在中国诗歌长河中源远流长,早在《诗经》中,已有“昔我往矣,杨柳依依”的离别之痛,但真正意义上的诀别诗,到汉代才逐渐成形,西汉才女卓文君的《白头吟》堪称早期典范:“皑如山上雪,皎若云间月,闻君有两意,故来相决绝。”这首诗以清冷的自然意象起兴,表达了发现爱人变心后的决然态度,开创了女性主动诀别的先声。

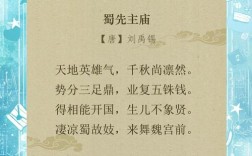

魏晋南北朝时期,社会动荡,生死无常,促使诀别诗蓬勃发展,嵇康临刑前索琴弹奏《广陵散》,并慨叹“《广陵散》于今绝矣”,其《幽愤诗》更是充满与世诀别的悲壮,这一时期的诀别诗往往与政治迫害、战争离乱紧密相连,充满了生命易逝的哀痛。

唐代是诀别诗的黄金时代,安史之乱前后,社会巨变催生了大量感人至深的诀别之作,杜甫的“感时花溅泪,恨别鸟惊心”将个人离别之痛与国家危难融为一体;白居易《长恨歌》中“临别殷勤重寄词,词中有誓两心知”则展现了帝王爱情的生离死别。

宋代以后,诀别词成就卓越,柳永“多情自古伤离别,更那堪冷落清秋节”将离别之情推向极致;李清照后期词作如“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”,则是对逝去爱情与生活的沉痛诀别。

代表性诗人与作品解析

卓文君与《白头吟》:这首作品的价值不仅在于其文学成就,更在于它所展现的女性自主意识,当得知司马相如有纳妾之意,卓文君没有委曲求全,而是以诗明志,表达“愿得一心人,白首不相离”的理想破灭后的决绝,诗中“男儿重意气,何用钱刀为”的诘问,犀利直指负心人的势利,展现了汉代女性难得的自尊与刚烈。

杜甫的离别世界:诗圣杜甫一生历经离乱,其诀别诗具有深厚的社会内涵。《赠卫八处士》中“人生不相见,动如参与商”道尽战乱年代友朋难聚的无奈;《新婚别》则以新娘口吻诉说“暮婚晨告别,无乃太匆忙”的悲切,将个人悲剧置于时代背景中,感人至深。

李商隐的幽微诀别:义山诗风隐晦深沉,其诀别之情往往寄托于无题诗中。“相见时难别亦难,东风无力百花残”已成为千古绝唱;而“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”更是以生命为代价的执着与最终的释然,他的诀别不着痕迹,却更显彻骨。

纳兰性德的哀婉别情:清初词人纳兰性德堪称写离愁别绪的圣手。“人生若只如初见,何事秋风悲画扇”道尽爱情变质的无奈;“一生一代一双人,争教两处销魂”则是对命运弄人的沉痛控诉,他的词作将个人情感体验提升到普遍人性高度,极易引起共鸣。

诀别诗的艺术手法探析

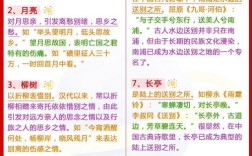

意象选择的精心设计:诀别诗常借助特定意象传达情感,秋日、落叶、残月、孤雁、长亭、柳枝等成为经典意象,柳永的“杨柳岸、晓风残月”将离愁与凄凉夜景融合;王维“渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新”则以清新之景反衬别离之痛。

时空转换的巧妙运用:诗人常通过时空跳跃强化诀别的永恒性,李商隐“何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时”从现在跳到未来,再从未来回望现在,形成时空回环;苏轼“夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆”则通过梦境打破生死界限,与亡妻重逢。

对比手法的强烈效果:诀别诗中常见今昔对比、虚实对比。“朱弦一拂遗音在,却是当年寂寞心”(元好问)将往昔琴声与今日寂寞对比;“曾经沧海难为水,除却巫山不是云”(元稹)以自然伟景对比爱情的唯一性。

语言风格的独特性:诀别诗的语言或直白如话,或含蓄隐晦,汉乐府《有所思》“从今以往,勿复相思,相思与君绝”直言断绝;而李商隐“此情可待成追忆,只是当时已惘然”则委婉深沉,需要读者细细品味。

诀别诗的文化内涵与审美价值

诀别诗承载着中国人特有的情感表达方式与生命观,在儒家文化影响下,中国文人往往含蓄内敛,而诀别时刻成为情感宣泄的突破口,这些诗作既是对个人情感的抒发,也是对人生哲理的思考。

中国古典诗词中的“诀别”不同于简单的“离别”,它往往意味着某种关系的彻底终结,或是爱情的破裂,或是友情的断绝,甚至是与过去自我的告别,正因为这种终结性,使得这类诗歌充满张力与感染力。

诀别诗的审美价值在于其悲剧美的呈现,这些作品不回避人生的缺憾与痛苦,而是以艺术的方式将其升华,使读者在共鸣中获得情感的净化与审美的愉悦,如陆游《钗头凤》中“山盟虽在,锦书难托”的永恒遗憾,恰恰成就了这首词的永恒魅力。

在当代社会,古典诀别诗仍有其现实意义,它们教会我们如何优雅地结束,如何有尊严地转身,如何在失去中保持自我的完整,读这些诗,不仅是在欣赏古典文学的精髓,更是在学习一种生活智慧——懂得告别,才能更好地前行。

古典诗词中的诀别之作,是民族情感记忆的宝库,每一次阅读,都是与古人心灵的对话,都是在情感共鸣中丰富自己的生命体验,这些穿越时空的诗句提醒我们:诀别或许不可避免,但以诗意的姿态面对结束,本身就是一种生命的胜利。