诗歌赏析 《初春》

春意渐浓,万物复苏,诗人笔下的《初春》往往承载着对新生与希望的礼赞,这首诗歌以其细腻的笔触、生动的意象,勾勒出早春时节的独特韵味,我们将从诗歌的出处、作者生平、创作背景、艺术手法及赏析方法等角度,深入解读这首作品,帮助读者更好地领略古典诗词的魅力。

诗歌出处与作者

《初春》出自唐代诗人王维之手,收录于《王右丞集》,王维,字摩诘,盛唐时期著名的山水田园诗人,与孟浩然并称“王孟”,他精通诗、书、画、乐,被誉为“诗佛”,其作品以空灵淡远、意境悠长著称。

王维的诗歌多描绘自然风光,善于捕捉细微的景物变化,并赋予其禅意哲思。《初春》正是这一风格的典型代表,诗中通过对早春景物的刻画,展现了大自然的生机与诗人内心的宁静。

创作背景

盛唐时期,社会安定,文化繁荣,文人雅士崇尚自然,追求隐逸生活,王维晚年隐居辋川,远离政治纷扰,潜心修禅,创作了大量山水田园诗。《初春》可能写于这一时期,诗人以敏锐的观察力,记录下早春时节的微妙变化,表达了对自然的热爱与对生命的感悟。

唐代诗歌讲究“情景交融”,王维的诗尤其注重意境的营造。《初春》不仅是一幅生动的春景图,更蕴含着诗人对时光流转、生命轮回的思考。

诗歌原文与逐句赏析

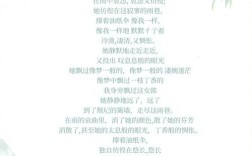

《初春》全诗如下:

新绿初成荫,

轻寒未退时。

小桃如有意,

先发向阳枝。

“新绿初成荫”

首句描绘初春时节树木新发的嫩绿,虽未成浓荫,但已显生机。“新绿”二字精准捕捉了早春植物的特点,既区别于盛夏的深绿,又不同于寒冬的枯黄,给人以清新之感。

“轻寒未退时”

次句点明时节特征——寒意尚未完全消散,这里的“轻寒”并非严冬的凛冽,而是早春特有的微冷,暗示季节的过渡性,为后文的“小桃”绽放埋下伏笔。

“小桃如有意”

第三句运用拟人手法,赋予桃花以情感。“有意”二字使自然景物充满灵性,仿佛桃花懂得感知春意,主动迎接温暖,这种写法增强了诗歌的生动性,也体现了王维“诗中有画”的特点。

“先发向阳枝”

末句进一步刻画桃花的生长习性——向阳而开,在寒意犹存的初春,桃花选择阳光充足的地方率先绽放,既符合植物生长的自然规律,又暗喻生命对光明的向往。

整首诗语言简练,意象鲜明,短短四句便勾勒出一幅早春图景,展现了王维高超的艺术表现力。

艺术手法分析

白描与细腻观察

王维善于用简练的语言描绘景物,不加雕饰,却能精准传达自然之美,如“新绿初成荫”仅五字,便让读者仿佛看到枝头嫩芽初绽的画面,这种白描手法源于诗人对自然的细致观察,使诗歌充满真实感。

拟人化的表达

“小桃如有意”将桃花人格化,赋予其情感,使静态的景物变得鲜活,这种手法不仅增强了诗歌的趣味性,也体现了诗人对自然万物的亲近与热爱。

动静结合

诗中“新绿”“小桃”是静态的植物,“先发”则隐含动态的生长过程,动静结合的写法使画面更具层次感,让读者感受到春天的生命力。

含蓄的哲理

王维的诗常含禅意,《初春》虽未直接议论,但通过桃花的“向阳”特性,暗喻人应顺应自然、积极向上的生活态度,耐人寻味。

如何赏析《初春》

把握诗歌的意象

赏析古典诗词,首先要关注意象,在《初春》中,“新绿”“轻寒”“小桃”“向阳枝”等意象共同构成早春的意境,理解这些意象的象征意义,有助于深入体会诗歌情感。

体会语言的艺术

王维的诗语言凝练,每个字都经过精心锤炼,初成荫”的“初”字,既点明时间,又暗含变化的过程;“如有意”的“如”字,使拟人手法更显含蓄。

结合创作背景

了解王维的隐居生活与禅宗思想,能更好地理解诗中宁静淡远的风格,诗人并非单纯写景,而是借景抒情,表达对自然与生命的感悟。

比较阅读

将《初春》与王维其他作品(如《山居秋暝》《鸟鸣涧》)对比,可以发现其山水田园诗的共性——空灵、静谧,充满禅意。

诗歌的现实意义

《初春》虽写于千年前,但其对自然的观察与对生命的思考至今仍有启示,在快节奏的现代生活中,我们或许可以像王维一样,放慢脚步,感受季节的变化,体会自然的美好。

桃花的“向阳”精神也值得借鉴——无论环境如何,都应保持对光明的追求,这种积极的人生态度,正是古典诗词穿越时空仍能打动读者的原因。

诗歌的魅力在于它不仅是文字的艺术,更是心灵的共鸣,王维的《初春》以简练的语言、深远的意境,让我们在阅读中感受到春天的气息与生命的力量。