诗歌析

诗歌是中华文化瑰宝,凝结着历代文人的智慧与情感,从《诗经》的质朴自然到唐诗的雄浑壮丽,再到宋词的婉约细腻,诗歌承载着历史变迁与人文精神,理解诗歌,需从多个维度入手,包括其出处、作者、创作背景、表现手法及鉴赏方法。

诗歌的起源与发展

中国诗歌最早可追溯至先秦时期的《诗经》,收录西周至春秋时期的民间歌谣、宫廷乐歌及祭祀颂词,分为“风”“雅”“颂”三部分。“风”以十五国风为代表,反映各地民风;“雅”多为贵族宴饮之作;“颂”则是宗庙祭祀的颂歌。

汉代乐府诗继承《诗经》传统,以叙事见长,如《孔雀东南飞》《木兰诗》,展现社会现实与民间疾苦,魏晋南北朝时期,五言诗成熟,陶渊明的田园诗、谢灵运的山水诗开辟新境界。

唐代是诗歌的黄金时代,格律诗达到巅峰,李白豪放飘逸,杜甫沉郁顿挫,王维诗中有画,白居易通俗晓畅,宋词继唐诗之后兴起,苏轼、辛弃疾开拓豪放词风,李清照、柳永则精于婉约,元曲、明清诗词各具特色,延续诗歌的生命力。

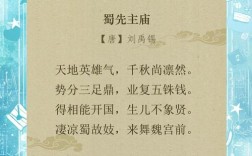

诗歌的作者与创作背景

诗歌的创作往往与作者生平、时代环境密切相关,杜甫的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”直指安史之乱的民生凋敝;李煜亡国后的“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流”饱含故国之思。

苏轼的《水调歌头·明月几时有》写于中秋之夜,既有对弟弟苏辙的思念,又渗透其豁达人生观,辛弃疾的《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄》抒发壮志难酬的悲愤,与其抗金经历息息相关。

理解诗歌,需结合历史背景,陆游的“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”反映南宋人民对收复失地的渴望;文天祥的“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”彰显民族气节。

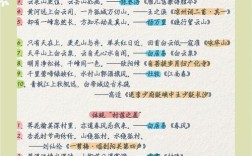

诗歌的表现手法

诗歌艺术依靠多种表现手法增强感染力,常见手法包括:

- 比兴:如《关雎》以“关关雎鸠,在河之洲”起兴,引出“窈窕淑女,君子好逑”。

- 对仗:律诗要求颔联、颈联严格对仗,如杜甫“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”。

- 用典:李商隐的“庄生晓梦迷蝴蝶,望帝春心托杜鹃”化用典故,含蓄深沉。

- 意象:马致远的“枯藤老树昏鸦”通过意象组合渲染苍凉意境。

- 虚实结合:李白的“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”以夸张手法表现想象。

词牌亦具独特表现力。《念奴娇》适合抒发豪情,《雨霖铃》多写离愁,《浣溪沙》常咏闲适。

诗歌的鉴赏方法

鉴赏诗歌需从语言、意境、情感、哲理等层面分析:

- 品读语言:关注炼字,如王安石“春风又绿江南岸”的“绿”字生动传神。

- 体会意境:王维的“大漠孤烟直,长河落日圆”展现壮阔边塞图景。

- 把握情感:李清照的“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”层层递进,传达孤寂。

- 领悟哲理:苏轼的“不识庐山真面目,只缘身在此山中”暗含认识事物的辩证思维。

可结合吟诵感受韵律,如《将进酒》的跌宕起伏,《声声慢》的缠绵低回。

诗歌的现代应用

诗歌不仅是文学遗产,更可融入现代生活:

- 写作借鉴:学习诗歌的凝练表达,提升文笔。

- 美学熏陶:通过诗歌培养审美能力,如体会“落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”的画面感。

- 情感抒发:在特定场景引用诗句,如用“海内存知己,天涯若比邻”表达友情。

- 文化传承:诵读经典,如《春江花月夜》,感受传统文化魅力。

诗歌是跨越时空的对话,读一首好诗,如同与千年前的灵魂共鸣,无论是“采菊东篱下”的淡泊,还是“长风破浪会有时”的豪迈,诗歌始终以独特魅力滋养心灵。