轻叩诗歌的大门

诗歌是人类最古老的艺术形式之一,承载着情感、思想与文化的精髓,从《诗经》的质朴到李白的豪放,从莎士比亚的十四行诗到泰戈尔的哲理短章,诗歌以其凝练的语言和丰富的意象,跨越时空,直击心灵,本文将围绕诗歌的起源、作者、创作背景、表现手法及应用方法展开探讨,帮助读者深入理解诗歌的魅力。

诗歌的起源与发展

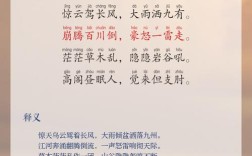

诗歌的诞生可以追溯到人类文明的早期。《诗经》是最早的诗歌总集,收录了西周至春秋时期的民歌、宫廷乐歌及祭祀颂歌,分为“风”“雅”“颂”三部分,展现了先秦社会的风貌。“关关雎鸠,在河之洲”以自然意象起兴,奠定了中国诗歌“比兴”传统的基础。

在西方,古希腊的荷马史诗《伊利亚特》和《奥德赛》以英雄叙事为核心,成为欧洲文学的源头,此后,诗歌逐渐分化出抒情诗、叙事诗、哲理诗等不同类别,并在不同文化中演变出独特的风格,如中国的格律诗、日本的俳句、欧洲的十四行诗等。

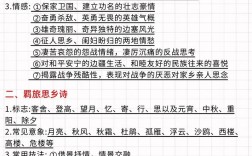

诗歌的作者与创作背景

每一首诗的诞生都与作者的经历和时代背景密不可分,杜甫的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”直指安史之乱后的社会黑暗,反映了他忧国忧民的情怀,李白的“天生我材必有用,千金散尽还复来”则彰显盛唐的自信与豪迈。

西方诗人如拜伦,其作品充满浪漫主义的激情与反抗精神,与他的个人经历及欧洲革命浪潮息息相关,而现代诗人艾略特的《荒原》则描绘了一战后西方文明的迷茫,运用大量象征与隐喻,成为现代主义诗歌的代表。

了解作者的背景,能帮助我们更深刻地解读诗歌,李清照的词在北宋时期多写闺阁闲情,而南渡后则充满家国之痛,风格从清丽转为沉郁。

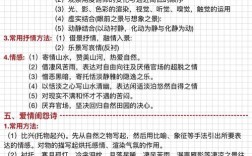

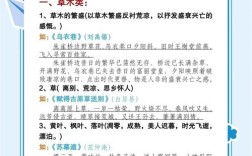

诗歌的表现手法

诗歌的魅力在于其独特的表达方式,常见手法包括:

-

意象与象征

意象是诗歌的基本元素,如“明月”常象征思念,“杨柳”暗示离别,徐志摩的《再别康桥》中“轻轻的我走了,正如我轻轻的来”,以“云彩”“金柳”等意象营造出柔美的离别氛围。 -

修辞手法

- 比喻:如“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”(李煜),将抽象的情绪具象化。

- 拟人:如“感时花溅泪,恨别鸟惊心”(杜甫),赋予自然景物以情感。

- 对偶:格律诗讲究平仄对仗,如“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”。

-

节奏与韵律

中国古诗讲究平仄押韵,如五言绝句的“仄仄平平仄,平平仄仄平”,西方诗歌则注重音步,如莎士比亚的十四行诗采用抑扬格五音步,读来朗朗上口。

诗歌的鉴赏与运用

-

如何读懂一首诗?

- 先通读全诗,把握整体情感基调。

- 分析关键词句,尤其是意象和修辞。

- 结合时代背景,理解作者的创作意图。

-

诗歌在现代生活中的应用

- 教育:诗歌能培养语言美感,提升表达能力,中小学语文教材中,古诗词占比很高,帮助学生理解传统文化。

- 写作:学习诗歌的凝练表达,能让散文、小说更具感染力。

- 疗愈:读诗能舒缓情绪,如泰戈尔的《飞鸟集》常被用于心理疗愈。

诗歌的创作入门

若想尝试写诗,可从以下几点入手:

- 观察生活:从日常中捕捉灵感,如一片落叶、一场雨。

- 模仿经典:学习李白、海涅等诗人的语言风格,逐步形成自己的表达方式。

- 注重炼字:诗歌讲究“一字千金”,如贾岛的“推敲”典故,体现用词的严谨。

诗歌是语言的精华,是情感与智慧的结晶,无论是读诗还是写诗,都能让人在浮躁的世界中找到心灵的栖息地,正如北岛所言:“诗歌是语言的故乡。”愿每一位轻叩诗歌大门的读者,都能在其中发现属于自己的诗意世界。