诗歌的赏析方法

诗歌是文学艺术的精华,凝练的语言中蕴含着丰富的情感和深邃的思想,赏析诗歌不仅能提升审美能力,还能帮助我们更深入地理解历史、文化和社会,掌握正确的赏析方法,可以让读者在阅读时获得更深刻的体验。

了解诗歌的出处与作者

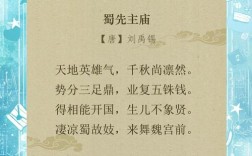

每一首诗歌都有其独特的创作背景,了解作者的生平和时代背景,有助于更好地理解作品,杜甫的诗歌多反映安史之乱后的社会动荡,而李白的诗则充满浪漫主义的豪放情怀,通过研究诗人的经历、思想倾向以及所处的社会环境,可以更准确地把握诗歌的情感基调。

- 查阅诗人的生平:诗人的成长经历、政治立场、个人信仰等都会影响其创作风格,苏轼因政治挫折而写下许多豁达之作,陶渊明则因厌恶官场而归隐田园,诗歌风格恬淡自然。

- 考察诗歌的创作年代:不同历史时期的诗歌风格各异,盛唐诗歌雄浑豪迈,晚唐诗歌则趋于婉约深沉,了解时代背景,能帮助我们理解诗歌的深层含义。

- 关注诗歌的流传与影响:有些诗歌在流传过程中被赋予新的解读,如《静夜思》在不同时代有不同的诠释方式。

分析诗歌的创作背景

诗歌的创作背景包括社会背景、个人经历以及写作时的具体情境,这些因素直接影响诗歌的情感表达和主题选择。

- 社会历史背景:战争、政治变革、社会思潮等都会在诗歌中留下痕迹,南宋词人辛弃疾的作品充满抗金报国的壮志,而李清照的词则因国破家亡而转向哀婉。

- 个人情感经历:许多诗歌是诗人在特定情感状态下创作的,如离别、思乡、失意等,李商隐的无题诗多写爱情,但往往隐晦难解,需结合其生平才能更准确解读。

- 写作动机:有些诗歌是应酬之作,有些则是自发抒情,王维的山水诗多写于隐居期间,表达对自然的向往;而白居易的新乐府诗则带有明确的讽喻目的。

掌握诗歌的赏析方法

赏析诗歌需要从语言、意象、结构、韵律等多个角度入手,逐步深入理解其艺术魅力。

解读诗歌的语言

诗歌语言凝练,往往一字千金,赏析时需注意:

- :如“春风又绿江南岸”的“绿”字,生动传神。

- 修辞手法:比喻、拟人、夸张等修辞的运用,如“飞流直下三千尺”的夸张手法增强气势。

- 典故运用:许多诗歌借用历史或神话典故,如李商隐的《锦瑟》化用庄周梦蝶的典故,需结合原典理解。

分析诗歌的意象

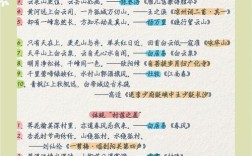

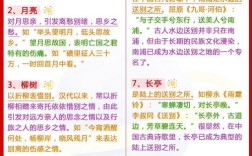

意象是诗歌中寄托情感的具体形象,如“月亮”常象征思乡,“杨柳”多代表离别。

- 自然意象:山水、花鸟等常被赋予特定情感,如“采菊东篱下”体现隐逸之趣。

- 人文意象:如“长亭”象征送别,“鹧鸪”暗示哀愁。

- 意象的组合:多个意象的叠加能营造独特意境,如马致远的《天净沙·秋思》通过枯藤、老树、昏鸦等意象勾勒出萧瑟秋景。

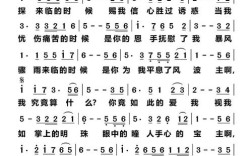

把握诗歌的结构与韵律

诗歌的结构和韵律直接影响其节奏和情感表达。

- 格律诗:如五言、七言律诗,讲究平仄对仗,需注意押韵和句式变化。

- 自由诗:现代诗不受格律限制,但仍有内在节奏,如徐志摩的《再别康桥》通过重复句式增强抒情效果。

- 词曲的韵律:词牌固定,如《水调歌头》《念奴娇》等,不同词牌适合表达不同情感。

体会诗歌的情感与哲理

诗歌的核心在于情感与思想的表达。

- 直接抒情:如李白的“天生我材必有用”展现豪迈自信。

- 含蓄表达:如王维的“行到水穷处,坐看云起时”暗含禅意。

- 哲理思考:苏轼的“不识庐山真面目,只缘身在此山中”揭示认知的局限性。

结合实践提升赏析能力

赏析诗歌不仅需要理论指导,还需多读多练。

- 多读经典作品:从《诗经》《楚辞》到唐诗宋词,广泛阅读不同风格的诗歌。

- 尝试创作:通过写诗体会语言的精炼与情感的凝练。

- 交流讨论:与他人分享解读,能获得新的视角。

诗歌的魅力在于其无限的可解读性,不同的人在不同时期阅读同一首诗,可能会有不同的感悟,掌握科学的赏析方法,能让每一次阅读都成为一次心灵的对话。