千年风骨的艺术回响

在中国古代文学的长河中,西夏诗歌如同一颗蒙尘的明珠,虽不如唐诗宋词般广为人知,却以其独特的民族气质和历史厚度熠熠生辉,作为党项族建立的王朝,西夏(1038—1227年)在融合汉文化与游牧传统的过程中,孕育出别具一格的诗歌艺术。

诗歌的源流与存世文献

西夏诗歌的存世文本主要来源于三类载体:

- 敦煌遗书与黑水城文献:20世纪初,俄国探险家科兹洛夫在内蒙古黑水城遗址发掘的西夏文典籍中,包含大量诗歌残卷,如《宫廷诗集》《圣立义海》中的韵文片段。

- 碑刻与题记:宁夏贺兰山山嘴沟石窟的西夏文题诗、凉州重修护国寺感通塔碑铭文,均展现了佛教影响下的诗歌创作。

- 汉文史籍辑录:《宋史》《金史》中零星记载的西夏使臣即兴赋诗,如仁宗年间使金官员的“风云交地气,万里壮山河”一联,可见汉文化浸润。

这些文本多以西夏文(党项文)书写,部分为汉文创作,语言风格兼具草原民族的豪迈与佛教文学的玄妙。

创作主体与时代背景

西夏诗歌的作者群体可分为三类:

- 皇室与贵族:开国皇帝元昊精通汉文,曾命人翻译《孝经》《尔雅》,其子谅祚更以“得句常邀学士评”著称。

- 僧侣文人:西夏崇佛,寺庙成为文化中心,高僧慧觉、法贤等人的偈颂诗,如“心如明月照虚空”,融合禅理与边塞意象。

- 民间歌者:游牧民族的即兴歌谣,如《月月乐诗》描绘四季牧猎场景,语言质朴,后经文人整理成集。

创作背景则与西夏的政权命运紧密相连,早期诗歌多颂扬武功(如《夏圣根赞歌》),中期受佛教与汉文化影响转向哲理抒情,晚期作品则常见亡国之痛,如1227年西夏灭亡前的《悲凉曲》残篇。

艺术特色与表现手法

-

双轨语言体系

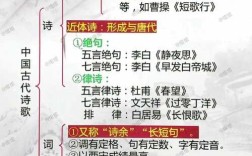

西夏诗既有党项语的音韵节奏,如头韵、叠词的使用(如“白雪皑皑,青松挺挺”),也有汉诗五七言的格律尝试,黑水城出土的《赋体诗》残卷显示,部分作品严格遵循平仄对仗。 -

意象的二元融合

诗中常见“骏马—经卷”“戈壁—莲台”的对比意象,反映游牧文明与佛教文化的碰撞,白马诗》以战马象征勇武,结尾却归于“轮回一念间”的宗教哲思。 -

修辞的实用倾向

受军事立国影响,比喻多取兵戈、狩猎之喻,西夏文《兵法诗》中“箭穿云如誓,刀映雪似盟”将战术化为诗语,迥异于中原的婉约传统。

诗歌的功能与应用

西夏诗歌并非单纯的文学创作,而是渗透于社会各层面的实用工具:

- 政治教化:宫廷诗用于赞颂君主(如《德胜国颂》),或外交场合的辞令交锋。

- 宗教传播:佛教偈颂诗被刻于经筒、壁画,成为通俗弘法手段。

- 民俗传承:婚丧仪式中的祝祷歌、史诗《夏圣根赞歌》的口头传唱,维系民族认同。

值得一提的是,西夏人常将诗歌与绘画结合,敦煌莫高窟第465窟的西夏文题画诗,以四句韵文注解壁画内容,形成“诗画互释”的独特审美。

研究与鉴赏的现代价值

当代对西夏诗歌的解读面临两大挑战:语言障碍与文化隔阂,现存400余首西夏文诗歌中,仅三分之一被完整破译,学者常通过“三对照法”——比对汉文史料、同期辽金诗歌、出土文物图案——还原其内涵。

对于普通读者,可从三个维度切入欣赏:

- 历史视角:对比北宋苏轼、西夏慧觉同期创作,体会不同政权下的文学差异。

- 语言美感:即便不懂西夏文,从汉译版中仍能感受“风卷驼铃碎,沙埋箭镞寒”的边塞意境。

- 文化符号:诗中频繁出现的白鹰、青盐、驼毡等意象,是解码党项族精神世界的密钥。

站在贺兰山麓的西夏王陵前,那些风化剥蚀的碑刻诗文,依然传递着一个消失王朝的呼吸与心跳,当风掠过残卷上的西夏文字,仿佛听见千年前的诗人在吟唱:“星垂大漠远,魂寄故国秋。”这种跨越时空的共鸣,正是古典文学最动人的力量。