诗词艺术的私密空间

在文学的长河中,诗歌是最早也是最贴近人心的艺术形式之一,它不仅是语言的凝练,更是情感的浓缩,而在寝室这一私密空间里,诗歌往往能发挥独特的魅力——无论是古人挑灯夜读时的即兴吟咏,还是现代人在静谧夜晚的灵感迸发,诗歌都能成为心灵的慰藉。

诗歌的起源与演变

中国诗歌的源头可以追溯到《诗经》,这部最早的诗歌总集收录了西周至春秋时期的民间歌谣、宫廷乐歌和祭祀颂词,关雎》《蒹葭》等名篇至今仍被传诵,展现了古人对自然、爱情与生活的朴素表达。

随后,楚辞的出现让诗歌更加个性化,屈原的《离骚》以其瑰丽的想象和深沉的情感,奠定了浪漫主义诗歌的基础,到了汉魏六朝,五言诗逐渐成熟,如《古诗十九首》以简练的语言抒写人生百态,而陶渊明的田园诗则开创了隐逸诗风。

唐代是诗歌的黄金时代,李白、杜甫、王维等大家各具风格,李白的豪放飘逸、杜甫的沉郁顿挫、王维的空灵禅意,共同构筑了盛唐气象,宋词则在唐代诗歌的基础上发展出更细腻的情感表达,苏轼的豁达、李清照的婉约、辛弃疾的豪迈,让词成为宋代文学的代表。

寝室中的诗歌创作

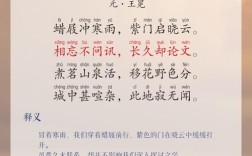

寝室作为个人生活的私密空间,往往能激发独特的创作灵感,许多诗人正是在这样的环境中写下传世之作,李商隐的《夜雨寄北》便是在孤灯夜雨中对远方亲友的深情寄托:

君问归期未有期,巴山夜雨涨秋池。

何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

这首诗以简练的语言勾勒出羁旅之思,而“西窗烛”的意象更让人联想到寝室中的温馨场景。

现代人同样可以在寝室中尝试诗歌创作,无论是记录日常心情,还是借景抒情,诗歌都能让平凡的生活增添诗意,可以尝试写一首短小的绝句或自由诗,捕捉夜晚的静谧或晨起的清新。

诗歌的鉴赏与学习方法

要真正理解诗歌,不能仅停留在字面意思,还需结合创作背景、作者生平以及艺术手法进行深入分析。

了解作者与时代背景

每一首诗的诞生都与作者的经历和时代息息相关,杜甫的《春望》写于安史之乱期间,诗中“国破山河在,城春草木深”的苍凉,正是战乱中百姓流离失所的真实写照。

把握诗歌的意象与意境

诗歌的魅力在于其意象的运用,如王维的“空山新雨后,天气晚来秋”,通过“空山”“新雨”等意象营造出宁静淡远的意境,读者在鉴赏时,可以尝试想象诗中的画面,感受其中的情感氛围。

分析修辞与表现手法

诗歌常运用比喻、拟人、夸张等修辞手法,李白的“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”便是以夸张的手法表现瀑布的壮丽,对比、象征、用典等手法也能增强诗歌的表现力。

诵读与吟咏

诗歌最初是可歌可诵的,因此诵读是理解诗歌的重要方式,通过朗读,可以感受诗歌的节奏和韵律,例如七言诗的顿挫、词牌的婉转。

如何在寝室运用诗歌

寝室不仅是休息的场所,也可以成为诗歌的天地,以下几种方式可以让诗歌融入日常生活:

床头诗集

选择一本经典诗集放在床头,睡前或晨起时随手翻阅,推荐《唐诗三百首》《宋词选》或现代诗人的作品,如海子、顾城的诗。

创作练习

尝试写诗,不必追求完美,重在表达真实感受,可以从模仿古人开始,比如用五言或七言绝句记录一天的心情。

诗歌分享

与室友或朋友共读一首诗,交流各自的解读,不同的视角往往能带来新的启发。

诗歌与音乐结合

许多古典诗词曾被谱成歌曲,如邓丽君演唱的《但愿人长久》(苏轼《水调歌头》),在寝室播放这些歌曲,能更直观地感受诗歌的韵律美。

诗歌的现代意义

在快节奏的现代生活中,诗歌似乎成了一种奢侈,它恰恰能提供一种慢下来的力量,无论是古人的“采菊东篱下,悠然见南山”,还是北岛的“卑鄙是卑鄙者的通行证,高尚是高尚者的墓志铭”,诗歌始终在提醒我们关注内心的声音。

寝室作为个人空间,正是诗歌生长的沃土,我们可以暂时远离喧嚣,与千年前的诗人对话,或写下属于自己的诗行,诗歌不仅是文学,更是一种生活方式。