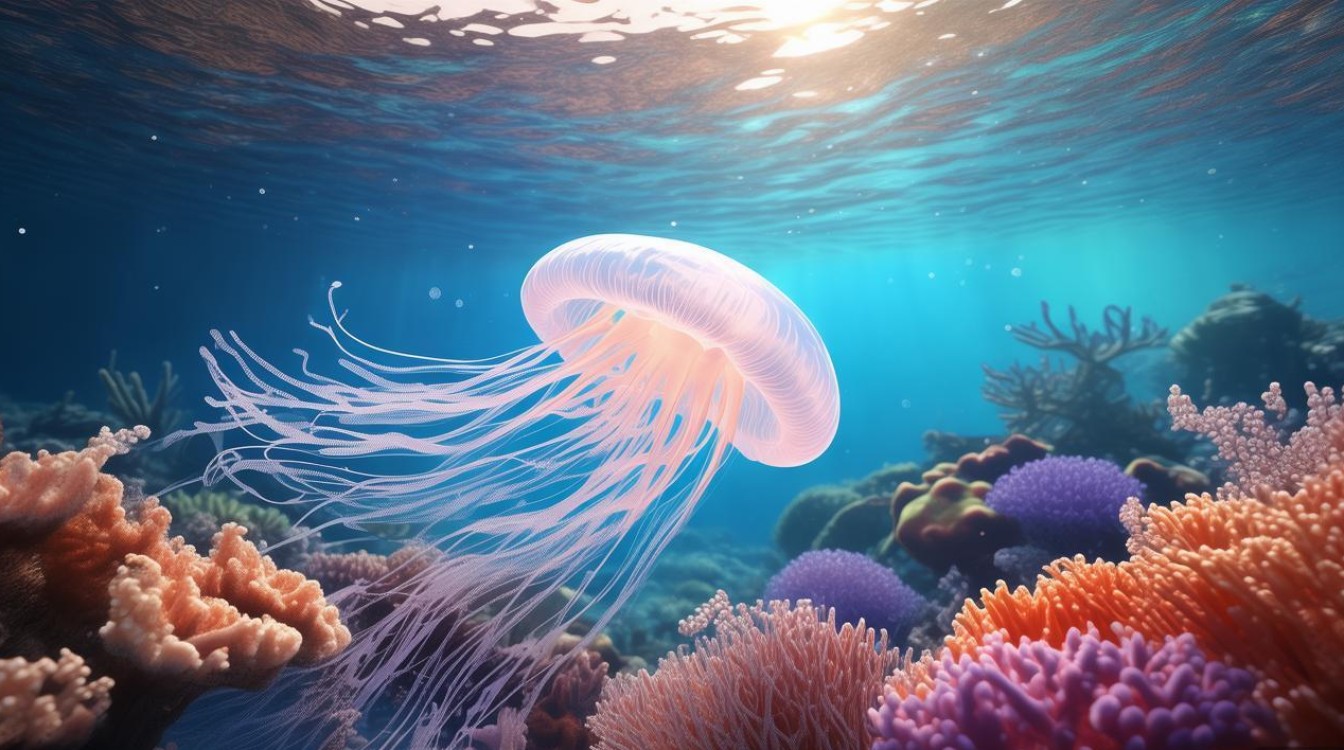

水母,这种古老而神秘的海洋生物,以其半透明的伞状身躯和摇曳的触须,在深蓝中编织着无声的韵律,当我们将目光投向诗歌的海洋,会发现无数诗行正如水母般漂浮在语言之海——它们透明却折射光芒,柔软却暗藏力量,短暂却永恒流转,诗歌正是人类情感与智慧凝结而成的水母,在文化海洋中释放着独特的文学荧光。

诗歌的源流与演变

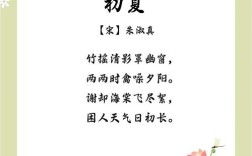

中国诗歌的源头可追溯至《诗经》。“关关雎鸠,在河之洲”不仅是自然景象的描绘,更是周代先民情感世界的真实映照,这部收录了三百零五篇作品的诗歌总集,如同文学海洋中的原始水母,形态朴素却蕴含无限生机,它开创的“赋比兴”手法,成为后世诗歌创作的基本法则。

战国时期,屈原在汨罗江边吟咏出《离骚》。“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”的千古名句,恰如水母在暗流中的执着前行,展现着诗人对理想的不懈追求,楚辞的浪漫主义风格,为诗歌注入了神话色彩与个人情感的强烈表达。

唐宋两代,诗歌达到艺术巅峰,李白的“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”展现着盛唐的豪迈气度,如同月光下散发着蓝色荧光的水母群,绚烂而壮观,杜甫的“朱门酒肉臭,路有冻死骨”则如深海水母般,潜入社会底层,揭示着时代的真实面貌。

诗歌创作的技艺探微

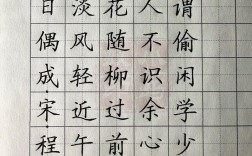

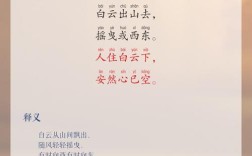

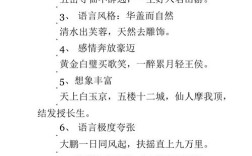

诗歌创作的核心技艺在于意象的营造,王维的“大漠孤烟直,长河落日圆”,仅用十个字就构建出辽阔的边塞图景,这种意象创造,如同水母在海洋中释放的生物荧光,用最简洁的方式点亮读者的想象空间。

格律是诗歌的骨架,近体诗的平仄对仗,词牌的字数限定,都如同水母的辐射对称结构,在限制中寻求美感,杜甫的“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,不仅在内容上形成对仗,在音律上也达到完美平衡。

隐喻象征是诗歌的灵魂,李商隐的“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”,表面写物,实则写情,这种表达方式犹如水母的刺细胞,看似柔美,却能直击心灵深处。

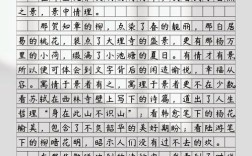

诗歌的鉴赏与解读

鉴赏诗歌需要理解其创作背景,陈子昂的《登幽州台歌》中,“前不见古人,后不见来者”的苍凉呐喊,唯有放在诗人怀才不遇的境遇中,才能体会其中的孤独与悲怆,这如同研究水母需要了解其生存环境,诗歌也是时代与个人经历的交响。

把握诗歌意象体系至关重要,马致远的《天净沙·秋思》中,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”的意象组合,构建出旅人思乡的完整意境,这些意象如同水母的触手,各自独立又相互关联,共同构成有机整体。

体会诗歌的韵律节奏是鉴赏的关键,古典诗词的平仄交替,现代诗歌的自由节拍,都承载着独特的情感律动,朗读李清照的《声声慢》,“寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚”,叠词的运用自然形成如波浪般起伏的韵律,模拟出水母游动时的舒缓节奏。

诗歌在当代的价值

在信息爆炸的今天,诗歌依然保持着不可替代的价值,它训练我们以最精炼的语言表达最丰富的情感,这在碎片化阅读时代显得尤为珍贵,创作诗歌如同培育水母,需要耐心观察生活细节,捕捉那些稍纵即逝的灵感瞬间。

诗歌促进情感的健康表达,当年轻人通过创作或阅读诗歌来抒发情感,他们正在建立与传统文化的精神连接,这种连接如同水母与海洋的关系,个体微小却与更广阔的世界紧密相连。

诗歌培养审美能力,在功利主义盛行的社会,诗歌让我们重新发现语言的美感与思想的深度,它教会我们像观察水母一样,欣赏那些看似无用之物的独特价值。

诗歌作为文化的活化石,记录着人类情感最细微的波动,它不需要复杂的设备或昂贵的材料,只需要一颗敏感的心和驾驭语言的能力,在这个变化加速的时代,诗歌让我们保持内心的宁静与深度,如同深海中的水母,任表面波涛汹涌,依然保持着自己的节奏与光芒,每一首真诚的诗歌都是向世界发出的荧光信号,等待着懂得欣赏的眼睛。