中华文化源远流长,诗歌作为其璀璨瑰宝,始终闪烁着不灭的光芒,在众多诗歌体裁中,七言诗以其独特的节奏和韵律,深受人们喜爱,它句式整齐,音韵和谐,尤其适合表达深沉的情感与壮阔的意境,对于教育工作者而言,掌握并创作七言诗歌,不仅是个人修养的体现,更能将这份古典之美融入教学,润物无声地滋养学生的心田。

七言诗,顾名思义,每句由七个字构成,其发展脉络清晰,最早可追溯至先秦时期的民间歌谣,如《诗经》中的某些篇目已初具七言雏形,到了汉代,七言形式在乐府民歌中更为常见,但尚未成为主流,直至魏晋南北朝,七言诗才逐渐脱离歌谣体,走向独立,诗人鲍照在此过程中贡献卓著,他的诗作笔力雄健,情感奔放,极大地推动了七言诗体的成熟,真正将七言诗推向巅峰的,是辉煌的唐代,这一时期,七言古诗、七言律诗、七言绝句皆臻于完善,出现了李白、杜甫、王昌龄等一大批七言诗巨匠,留下了无数脍炙人口的经典名篇。

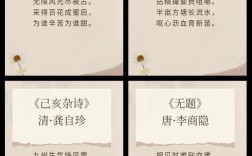

若要深入理解一首七言诗,探寻其作者与创作背景是必不可少的环节,诗歌并非凭空产生,它是诗人在特定时空下的心灵映照,杜甫的《闻官军收河南河北》,被后人誉为其“生平第一快诗”,如果我们不了解这首诗创作于持续八年之久的“安史之乱”即将平息之际,便难以真切体会诗人听闻捷报后那种欣喜若狂、泪满衣襟的激动心情,以及急于返回故乡的迫切愿望,正是这种与国家命运、个人遭际紧密相连的创作背景,赋予了诗歌深沉厚重的历史感与生命力,又如李商隐的《无题》诗,其诗意隐晦,情感绵邈,虽然我们难以坐实每一首的具体所指,但了解诗人身处牛李党争夹缝中仕途失意、情感波折的总体境遇,便能更好地理解诗中那份深沉的苦闷与执着的追求,知人论世,是打开诗歌艺术殿堂大门的钥匙。

在课堂教学中,七言诗歌是极佳的文化载体与美育工具,教师可以灵活运用多种方法,引导学生感受其魅力。

诵读感知法:“书读百遍,其义自见。”七言诗节奏分明,韵律铿锵,特别适合朗读,通过教师范读、学生个别读、集体朗诵等多种形式,让学生在琅琅书声中初步感受诗歌的音乐美与节奏感,于无形中把握情感基调。

意象分析法:中国古典诗歌讲究意境,而意境由一个个具体的意象构成,教师应引导学生捕捉诗中的关键意象,如“明月”、“秋风”、“孤帆”、“落日”等,并启发他们探讨这些意象所承载的文化内涵与情感色彩,解析王昌龄《出塞》中“秦时明月汉时关”一句,便可引导学生思考“明月”与“关塞”这两个意象组合所营造的苍茫、悠远的历史时空感,从而深刻体会戍边将士的艰辛与家国情怀。

情境再现法:利用多媒体技术,如图片、音乐、短视频等,为学生创设一个贴近诗歌内容的教学情境,在教授白居易《钱塘湖春行》时,可以展示西湖早春的美丽画卷,播放舒缓的古筝乐曲,让学生仿佛身临其境,与诗人一同漫步湖畔,感受“乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄”的盎然春意,这种方法能有效激发学生的想象力和学习兴趣。

对比鉴赏法:将题材、风格相近或迥异的七言诗进行对比阅读,有助于拓宽学生视野,深化对诗歌艺术特色的理解,可以将李白飘逸豪放的《早发白帝城》与杜甫沉郁顿挫的《登高》进行对比,引导学生体会两位诗圣不同的艺术风格与人生境界。

要创作出好的七言诗,或者更深入地鉴赏它,必须了解其常用的艺术手法。

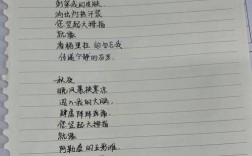

起承转合:这是律诗与绝句结构布局的经典法则。“起”是开头,点明题意;“承”是承接,加以申述;“转”是转折,开拓新境;“合”是收束,总结全篇,以杜牧《清明》为例,“清明时节雨纷纷”是起,交代时令环境;“路上行人欲断魂”是承,刻画人物心境;“借问酒家何处有”是转,提出新的动向;“牧童遥指杏花村”是合,给出答案,余韵悠长,这种结构使诗歌脉络清晰,又曲折有致。

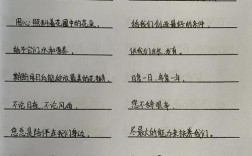

对仗工整:对仗是七言律诗的核心要求之一,即同一联中出句与对句的词语相对,词性相同,平仄相对,如杜甫《绝句》中“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,“两个”对“一行”,“黄鹂”对“白鹭”,“鸣”对“上”,“翠柳”对“青天”,对仗极其工稳,构成了一幅生动和谐、色彩明丽的画卷。

平仄相间:平仄是构成汉语诗歌音乐美的要素,七言诗有固定的平仄格式,通过声调的有规律变化,形成抑扬顿挫的音响效果,虽然现代创作不必如古人般严格,但了解基本规则,有助于我们写出更具韵味的诗句。

巧用修辞:比喻、拟人、夸张、用典等修辞手法的运用,能极大地增强诗歌的表现力,李贺《李凭箜篌引》中“女娲炼石补天处,石破天惊逗秋雨”,以惊人的想象和夸张,将无形的乐声化为具体可感的壮丽景象,动人心魄。

作为知识的传播者,我们自身对七言诗歌的热爱与钻研,是教学成功的关键,持续学习,广泛阅读经典,提升个人的古典文学素养,才能在教学时引经据典,游刃有余,更重要的是,要怀着一颗真诚的心去感受诗歌,将自身的理解与感悟融入讲解,而非仅仅进行知识的搬运,当教师自身成为古典文化的践行者与受益者时,其所传递的便不仅是知识,更是一种精神与气质,这种影响力是深远而持久的,在当今时代,让千年诗心在课堂上重新跳动,是我们肩负的一份美好责任。