诗歌是语言的艺术,是情感的浓缩,在中国传统文化中,诗歌占据着重要地位,从《诗经》到唐诗宋词,无数经典作品流传至今,小学阶段是接触诗歌的黄金时期,通过适当引导,孩子们能够感受到诗歌的魅力,提升语言表达能力。

中国最早的诗歌总集是《诗经》,收录了从西周到春秋时期的305篇作品。《诗经》分为风、雅、颂三部分,风”是各地民歌,“雅”是宫廷乐歌,“颂”是祭祀乐歌,这些诗歌大多没有留下作者姓名,却真实反映了当时的社会生活和人民情感。

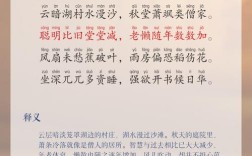

唐代是中国诗歌的鼎盛时期,李白、杜甫、王维等诗人创作了大量脍炙人口的作品,李白的《静夜思》描绘了游子思乡之情,语言简洁却意境深远,杜甫的《春夜喜雨》则展现出诗人对自然万物的细腻观察,这些作品之所以能流传千年,不仅因为其优美的语言,更因为它们表达了人类共通的情感。

诗歌创作往往与作者的生活经历密切相关,比如杜甫的《春望》,写于安史之乱期间,诗中“国破山河在,城春草木深”的描写,既是对战乱中长安城的真实记录,也饱含诗人对国家和人民的深切关怀,了解创作背景,能帮助我们更深入地理解诗歌内涵。

在小学阶段学习诗歌,可以从诵读开始,通过反复朗读,孩子们能感受诗歌的韵律美,比如孟浩然的《春晓》,语言浅显却富有节奏感,非常适合小学生诵读,在理解方面,不必强求逐字逐句解释,可以先引导孩子想象诗歌描绘的画面,体会其中表达的情感。

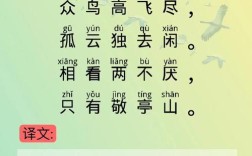

诗歌教学中,意象分析是个重要环节,比如柳宗元的《江雪》,“孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”勾勒出一幅清冷的画面,通过分析“孤舟”、“寒江”等意象,孩子们能感受到诗歌营造的意境,这种方法既能培养想象力,也能提升审美能力。

诗歌创作手法的学习可以循序渐进,低年级可以从认识押韵开始,比如骆宾王的《咏鹅》,每句末尾的“歌”、“浮”、“拨”等字押韵,读起来朗朗上口,中高年级可以学习对仗,如杜甫的“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天”,前后两句对仗工整,形成美妙的呼应。

现代诗歌教学应当注重与生活的联系,比如学习描写春天的诗歌时,可以带领孩子们观察身边的春色,将诗歌内容与现实体验相结合,学习思乡主题的诗歌时,可以引导孩子回忆自己想念亲人朋友的经历,这样能更好地理解诗歌表达的情感。

在诗歌教学中,多媒体资源能发挥重要作用,通过配乐朗诵、画面展示等方式,可以增强孩子们对诗歌的感知,比如学习《敕勒歌》时,配合草原风光的图片和蒙古族音乐,能帮助孩子更好地理解诗歌描绘的壮阔景象。

选择适合小学生阅读的诗歌很重要,低年级可以选择语言浅显、内容贴近生活的作品,如《悯农》、《咏鹅》等,中高年级可以适当增加一些意境深远、语言优美的作品,如《山行》、《望庐山瀑布》等,循序渐进地引入不同难度的诗歌,能保持孩子们的学习兴趣。

诗歌背诵不是最终目的,重要的是通过背诵积累语感,培养审美能力,在指导背诵时,可以先帮助孩子理解诗歌内容,再通过多种形式练习,比如分组对诵、配动作表演等,让背诵过程变得生动有趣。

家长在孩子的诗歌学习中扮演着重要角色,可以通过亲子共读、一起背诵等方式,营造良好的学习氛围,在日常生活中,遇到与诗歌内容相关的场景时,可以适时引导孩子回忆相应的诗句,这样能加深理解,也让诗歌学习更加生活化。

诗歌教学应当注重启发思考,比如学习《登鹳雀楼》时,可以引导孩子思考“欲穷千里目,更上一层楼”蕴含的人生哲理,这样的思考不仅能加深对诗歌的理解,也能培养孩子的思维能力。

随着年级升高,可以适当介绍一些诗歌格律知识,比如五言绝句、七言律诗的基本格式,但要注意用浅显易懂的方式讲解,重点是让孩子感受不同诗体的韵律特点,而不是死记硬背规则。

现代教育中的诗歌学习,应当打破单纯背诵的模式,采用更加多元化的方法,可以尝试诗歌创作工作坊,鼓励孩子们尝试写诗;可以组织诗歌朗诵会,让孩子们展示学习成果;还可以将诗歌与绘画、音乐等艺术形式结合,开展跨学科学习。

诗歌是文化的精华,是智慧的结晶,在小学阶段打下良好的诗歌基础,不仅能提升语言能力,更能培养审美情趣和文化素养,作为教育者,我们需要用恰当的方法,引导孩子们走进诗歌的世界,感受中华文化的博大精深,当孩子们能够用自己的语言描述诗歌的意境,用自己的心灵感受诗歌的情感时,诗歌教育就达到了最理想的效果。