在人类思想的星空中,名言警句如同璀璨的星辰,穿越时空,照亮我们前行的道路,它们凝练了先贤的智慧,是经验与哲思的高度浓缩,掌握如何理解并运用这些智慧结晶,无异于获得了一把开启人生智慧宝库的金钥匙。

探寻智慧的源头:出处与作者

任何一句流传千古的名言,都非无根之木、无源之水,其生命力根植于特定的文化土壤和历史背景,了解名言的出处与作者,是真正理解其内涵的第一步。

中国经典《论语》中记载了孔子的大量言论,“己所不欲,勿施于人”这一句,不仅体现了儒家的“恕道”,更与全球诸多文明的道德黄金律不谋而合,它出自春秋战国那个礼崩乐坏、思想迸发的时代,是孔子对于社会秩序与人际关系的深刻洞察,只有置于这样的背景下,我们才能体会到这句话所承载的建立和谐人际关系的沉重分量。

再如,西方思想宝库中的《沉思录》,是古罗马皇帝马可·奥勒留的自我对话与思考笔录。“我们所听到的不过是一个观点,而非事实,我们所看到的不过是一个视角,而非真相。”这句话之所以充满力量,正因为它源自一位身处帝国权力巅峰、却时刻面临战争与内忧的统治者,他的写作背景不是在宁静的书斋,而是在戎马倥偬的军营,理解了这一点,我们便能感受到这句名言中蕴含的面对纷扰世界时所需的冷静、审慎与内在定力。

当我们接触一句名言时,不应仅仅停留在字面,主动探寻它来自哪部著作、由何人所言、诞生于怎样的历史环境,这个过程就像是为这句名言注入了灵魂,使其从扁平的文字变为立体的、可感的智慧。

领悟精髓:创作背景的深层意蕴

名言的创作背景,是其灵魂的铸就之地,时代的风云、个人的际遇、思想的碰撞,共同熔铸了这些简洁而深刻的句子。

西班牙哲学家巴尔塔沙·葛拉西安的《智慧书》,便是一部诞生于复杂社会背景下的杰作,这本书写于17世纪,当时的西班牙社会正处于由盛转衰的时期,宫廷政治复杂,人际交往充满了虚与委蛇,葛拉西安作为一名耶稣会士,深谙世态人情,他写作的目的,并非进行纯粹的哲学思辨,而是旨在为人们(尤其是绅士与朝臣)提供一套在复杂社会中立足、成事的实用哲学,书中诸如“欲使人知,浅涉即可;欲使人敬,深藏莫测”之类的格言,充满了对人性、权力和社会的冷静剖析,如果不了解其创作于一个需要高度审慎与智慧来应对世俗事务的时代,我们或许会简单地将其误解为“权谋”或“心机”,而忽略了它本质上是一种在复杂环境中保护自我、实现价值的生存与发展智慧。

背景为名言提供了真实的语境,剥离了语境,名言就有可能被误读或滥用,理解了背景,我们才能把握其精神实质,而非僵化地照搬字句。

活化运用:让名言服务于当下

收集和欣赏名言固然有益,但更重要的,是将其转化为指导我们行动的内在资源,如何让古老的智慧在今日焕发新的生命力?

-

作为思想的磨刀石:名言可以作为我们思考问题的起点和框架,当面临决策困境时,不妨用“凡事豫则立,不豫则废”(《中庸》)来提醒自己准备工作的重要性;当遇到挫折时,用“天将降大任于斯人也,必先苦其心志…”(《孟子》)来激励自己,将名言内化为一种思维习惯,使其成为我们分析判断的参照系。

-

作为沟通的桥梁:在写作或演讲中,恰当地引用名言,能有效增强说服力,提升表达的深度与文采,一个贴切的引用,往往胜过千言万语的苍白论述,它能瞬间与听众或读者建立共同的知识背景,引发更深层次的共鸣。

-

作为修身的内省镜:最高层次的运用,是将名言作为自我修养的准则,以“吾日三省吾身”(《论语》)来指导日常的反思;以“君子慎独”(《中庸》)来规范独处时的言行,让这些准则从书本走入生活,在实践中不断体悟和验证,最终塑造我们的品格与行为模式。

辨析与超越:使用名言的正确姿态

在运用名言时,我们也需保持清醒的头脑,避免陷入误区。

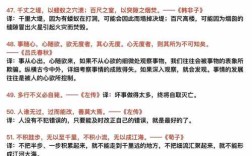

要警惕断章取义,许多名言有其特定的前提和指向,脱离上下文可能会完全曲解作者的本意,对“人不为己,天诛地灭”的流行解读,就与原典中的含义大相径庭,回到原文,理解全貌,是负责任的使用态度。

要明白时代局限性,任何思想家都无法超越其所在的历史时代,有些观点可能带有当时的阶级烙印或认知局限,我们需要以历史的、发展的眼光来看待,汲取其精华,辨析其不适应当代社会发展的部分,做到“取其精华,去其糟粕”。

也是最重要的,是避免教条主义,名言是智慧的结晶,但不是放之四海而皆准的绝对真理,现实情况千变万化,生搬硬套往往会导致失败,真正的智慧在于领会其精神实质,灵活运用于具体情境之中,甚至能够结合新的实践,发展出新的智慧。

名言警句是前人留给我们的宝贵精神遗产,它们穿越时间的长廊,依然闪烁着智慧的光芒,通过深入探寻其源头,理解其背景,并智慧地将其运用于当下,我们便是在与历史上的伟大灵魂进行对话,这个过程,不仅是知识的积累,更是心智的磨砺与境界的提升,让这些智慧的星火,融入我们的血脉,照亮我们的道路,最终使我们自己也能在生活与思考中,生成属于这个时代的新的智慧。