秦岭,这座横亘于中国中部的巨大山脉,自古便是文人墨客笔下的灵感源泉,它不仅是地理的分界线,更是中华文明的精神象征,千百年来,无数诗人用笔墨描绘这座山脉的雄奇壮丽,留下大量脍炙人口的传世佳作,让我们一同走进诗歌中的秦岭,探寻这些经典诗句背后的文化密码。

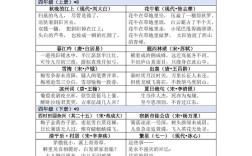

秦岭在诗歌中的出现可追溯至《诗经》时代。《小雅·车舝》中“陟彼高冈,知其不可兮”虽未直呼其名,却已展现出古人面对高山时的敬畏之情,到了唐代,秦岭在诗歌中的地位达到顶峰,这座分隔南北的山脉,成为诗人仕途奔波、人生起伏的见证者。

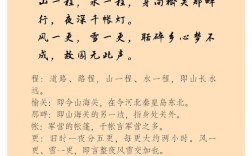

李白的《蜀道难》开篇便是惊心动魄的描绘:“噫吁嚱,危乎高哉!蜀道之难,难于上青天!”诗中“青泥何盘盘,百步九折萦岩峦”的青泥岭,正是秦岭山脉中的一段,这首诗创作于李白初入长安之际,诗人借蜀道之险喻仕途之艰,将自然景观与人生感悟完美融合。

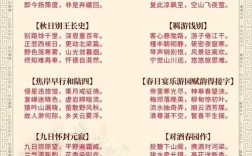

王维的《终南山》则呈现出截然不同的意境:“太乙近天都,连山接海隅,白云回望合,青霭入看无。”作为隐士诗人的代表,王维笔下的秦岭充满禅意与空灵,这首诗创作于王维隐居终南山期间,展现了他与自然合而为一的精神境界。

韩愈的《左迁至蓝关示侄孙湘》中“云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前”,将秦岭的苍茫与人生的困顿融为一体,这首诗写于韩愈因谏迎佛骨被贬潮州途中,秦岭的巍峨成为诗人内心悲怆的外化象征。

在诗歌创作中,诗人运用多种艺术手法来表现秦岭的壮美,夸张手法在李白诗中尤为常见,“连峰去天不盈尺”的描写,将秦岭的高峻表现得淋漓尽致,比喻手法如岑参《与高适薛据同登慈恩寺浮图》中“连山若波涛,奔走似朝东”,将静止的山脉赋予动感,对仗手法在杜甫《望岳》中臻于化境:“岱宗夫如何?齐鲁青未了”,虽咏泰山,其手法同样适用于秦岭的描写。

理解这些诗歌的创作背景至关重要,唐代是中国诗歌的黄金时代,国力强盛,文化繁荣,文人多有漫游之风,秦岭作为通往蜀地、江南的必经之路,自然成为诗人笔下常见的题材,唐代科举制度使文人频繁往返于京城与家乡之间,秦岭成为他们抒发思乡之情、仕途感怀的最佳载体。

欣赏秦岭诗歌时,建议读者从三个层面入手:首先是文字层面,理解诗歌的字面意思;其次是意象层面,把握诗人创造的意境;最后是精神层面,体会诗歌传达的情感与思想,以白居易《登观音台望城》为例,“百千家似围棋局,十二街如种菜畦”表面写景,实则暗含对朝政的讽喻。

将秦岭诗歌融入现代生活并不困难,在登山览胜时,可以吟诵王维的《山居秋暝》“空山新雨后,天气晚来秋”;在遭遇困境时,韩愈的“云横秦岭家何在”或许能引发共鸣;在追求心灵宁静时,贾岛的《寻隐者不遇》“只在此山中,云深不知处”能带给我们启示。

秦岭诗歌的教学应当注重情境再现,通过实地探访诗歌描写的地点,结合历史背景讲解,能够帮助学习者更好地理解诗歌内涵,比较不同诗人对同一景物的不同描写,也是深入理解诗歌的有效方法,如比较李白与王维笔下的秦岭,可以清楚看到浪漫主义与山水田园诗派的风格差异。

这些描写秦岭的诗歌之所以能够流传千古,不仅在于其艺术成就,更在于它们承载着中华民族的文化记忆,每一首诗都是一扇窗口,透过它,我们能看到古人的精神世界,感受到他们面对自然时的敬畏与感悟,在今天这个快节奏的时代,重读这些诗歌,或许能帮助我们重新建立与自然的联结,找到内心的宁静。

秦岭诗歌是中华文化的瑰宝,它们以精炼的语言、深邃的意境,记录着中华民族对自然的认知与感悟,学习这些诗歌,不仅是为了掌握文学知识,更是为了传承其中蕴含的文化精神,当我们站在秦岭之巅,吟诵着千年前的诗句,便完成了一次与古人的对话,这种跨越时空的精神交流,正是秦岭诗歌永恒的魅力所在。