漫步于中华文化的长廊,总能被那些饱含深情的爱国诗篇所震撼,它们如同历史长河中一颗颗璀璨的明珠,凝聚着民族之魂,传递着跨越时空的家国情怀,就让我们一同制作几份精致的“爱国诗歌小卡片”,细细品味其背后的故事与魅力。

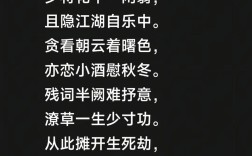

第一张卡片:岳飞的《满江红·写怀》

- 诗歌选段:“怒发冲冠,凭栏处、潇潇雨歇,抬望眼,仰天长啸,壮怀激烈,三十功名尘与土,八千里路云和月,莫等闲,白了少年头,空悲切!”

- 作者与出处:这首气壮山河的词作,出自南宋抗金名将岳飞之手,岳飞不仅是一位军事家,更是一位满怀激情的诗人,他的词作是其精忠报国精神世界的真实写照。

- 创作背景:这首词创作于南宋王朝面临北方金国巨大威胁的时期,岳飞一生致力于恢复中原,驱除鞑虏,词中融入了作者对山河破碎的悲愤、对功名富贵的淡泊,以及渴望建功立业、珍惜时光的急切心情,它是在国家危亡关头,一位民族英雄内心呐喊的最强音。

- 艺术手法:

- 夸张与想象:“怒发冲冠”以极度夸张的手法,开篇即塑造了一位怒火中烧、义愤填膺的英雄形象,极具视觉冲击力。

- 情景交融:“凭栏处、潇潇雨歇”将人物置于一个特定的场景之中,潇潇雨声既是实景,又烘托了人物内心激荡难平的情绪。

- 对比运用:“三十功名尘与土”将个人功名视为尘土,与“八千里路”的征战艰辛形成对比,凸显了其超越个人得失的崇高爱国情怀。

- 使用方法:在需要激励斗志、珍惜光阴的场合,诵读这首词能迅速激发内心的豪情与责任感,它适合在爱国主义教育课堂、团队建设或个人面临挑战时作为精神动力。

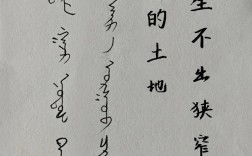

第二张卡片:陆游的《示儿》

- 诗歌全文:“死去元知万事空,但悲不见九州同,王师北定中原日,家祭无忘告乃翁。”

- 作者与出处:作者陆游,号放翁,是南宋著名的爱国诗人,他一生笔耕不辍,创作了大量渴望收复失地的诗篇,《示儿》是他的绝笔诗,收录于《剑南诗稿》。

- 创作背景:这首诗写于宋宁宗嘉定二年除夕,是八十五岁高龄的陆游在病榻上留给儿子的最终遗嘱,中原地区已被金人占领长达数十年,诗人深知生命即将走到尽头,他将个人生死置之度外,唯一的遗恨是未能亲眼看到祖国的统一,这种至死不渝的爱国信念,让这首诗成为了千古绝唱。

- 艺术手法:

- 直抒胸臆:语言平白如话,没有任何雕饰,纯粹是内心情感最直接、最强烈的倾泻。“悲”字是全诗的诗眼,道尽了无限辛酸与遗憾。

- 虚实结合:前两句写当前的实情实感——“万事空”与“不见九州同”的悲;后两句笔锋一转,寄望于未来的虚景——“北定中原日”,以虚衬实,更显其悲壮与执着。

- 遗嘱形式:以父亲对儿子嘱托的口吻写成,使得爱国情感不再是空洞的口号,而是融入血脉的家庭传承,格外真挚动人。

- 使用方法:这首诗是理解“鞠躬尽瘁,死而后已”爱国精神的典范,在探讨个人与国家命运共同体、传承家风或学习坚韧不拔品格时,它是极佳的教学范例。

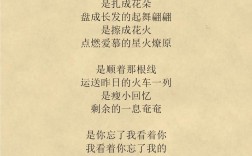

第三张卡片:艾青的《我爱这土地》

- 诗歌选段:“为什么我的眼里常含泪水?因为我对这土地爱得深沉……”

- 作者与出处:现代诗人艾青于1938年创作了这首深情的诗歌,发表于抗日战争时期,艾青的诗作往往与民族的苦难和抗争紧密相连。

- 创作背景:1938年,抗日战争全面爆发,中华大地正遭受日寇铁蹄的蹂躏,诗人目睹了人民的苦难与国家的满目疮痍,内心充满了对祖国的挚爱和对侵略者的仇恨,这首诗正是在这样的民族存亡关头,用血泪写就的对土地、对祖国的深情告白。

- 艺术手法:

- 意象象征:诗中“土地”、“河流”、“风”、“黎明”等一系列意象,已不再是单纯的景物,而是象征着历经磨难而又充满希望的祖国、人民不屈的抗争以及对光明未来的向往。

- 设问自答:以“为什么……”的设问开头,引人深思,随后以“因为……”给出答案,这种自问自答的形式,将情感推向高潮,强有力地揭示了诗歌的主题。

- 情感递进:从对土地“嘶哑”的歌唱,到死后连羽毛也腐烂在土地里的想象,最终凝练为“常含泪水”的深沉之爱,情感层层递进,具有极强的感染力。

- 使用方法:这首现代诗情感表达直接而浓烈,非常适合在朗诵会上进行表演,能迅速引起听众的共鸣,它也常用于理解现代诗歌中的象征手法以及感受在特定历史时期,知识分子与国家的深厚情感联结。

制作与使用您的诗歌小卡片

要真正让这些诗歌小卡片发挥作用,可以从以下几个方面入手:

- 精选核心句:不必抄录全诗,选取最能打动人心的核心句或联句,作为卡片的“灵魂”。

- 标注关键信息:清晰列出作者、朝代/时代和诗题,这是理解诗歌的基础。

- 简述背景与情感:用一两句话点明诗歌创作的时代背景和核心情感,帮助读者快速入境。

- 品味语言之美:引导读者关注诗歌中运用的修辞手法和精妙字词,体会其艺术魅力。

- 联系当下思考:鼓励读者思考这些古典或现代的诗篇,在今日能带给我们怎样的精神启迪。

这些承载着民族记忆与爱国热忱的诗篇,是我们宝贵的精神财富,它们并非尘封于故纸堆的文字,而是依然跳动着的、炽热的心脏,每一次诵读,都是一次与先贤的对话,一次对家国情怀的重温,将这份情怀内化于心,外化于行,便是对传统文化最好的继承。