儒家思想作为中国传统文化的主流,其经典名言历经两千余年仍深刻影响着现代人的价值观与行为准则,从《论语》的“己所不欲勿施于人”到《孟子》的“穷则独善其身”,这些凝练的语句蕴含着丰富的人生智慧,本文将系统解析儒家名言的教学方法,包括其文献源流、历史语境及实践应用,帮助读者真正理解这些经典语句的当代价值。

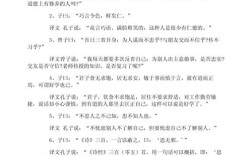

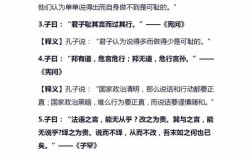

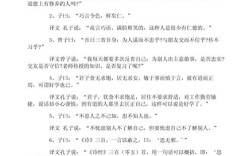

经典名言的文献溯源 《论语》记载孔子“不义而富且贵,于我如浮云”的论述,出自《述而》篇第七章,该语句产生于礼崩乐坏的春秋末期,孔子周游列国时面对诸多违礼僭越现象发出的感慨,其核心在于确立君子对物质利益的取舍标准,强调道德优先的原则,在教学过程中,需要引导学生结合《论语》中“君子喻于义”等相关章节进行互文解读,构建完整的义利观认知体系。

《孟子》中“民为贵,社稷次之,君为轻”的民主思想,记载于《尽心下》第十四章,战国时期诸侯争霸,孟子在游说梁惠王时提出这一颠覆性观点,教学时应重点解析“贵”字的古义并非指地位尊卑,而是强调民众在政治决策中的根本性作用,可对比《尚书》“民惟邦本”思想,说明儒家民本思想的传承发展。

历史语境的还原解读 《大学》开篇“大学之道,在明明德”的训诫,需放置在先秦教育体系转型的背景下理解,当时官学衰微私学兴起,此语确立了儒家教育的根本目标,教学中应当还原“明德”在周代文献中的原始含义,即《尚书》所言“克明俊德”,指人与生俱来的光明德性,通过梳理从周公“德治”到孔子“仁学”的演变,帮助学生把握概念的历史脉络。

对荀子“青取之于蓝而青于蓝”的著名比喻,需联系其《劝学》全文结构进行解读,该语句出现在论述学习积累过程的章节,用靛青染料从蓼蓝植物中提取却颜色更深的自然现象,说明持续学习带来的质变飞跃,教学时可结合现代教育学中的“最近发展区”理论,揭示这一比喻蕴含的渐进式发展规律。

实践应用的多元路径 朱熹“读书之法,在循序而渐进”的治学格言,出自《朱子读书法》,在指导现代阅读实践时,可将其细化为具体操作步骤:首先建立经典文献的阅读次序,其次制定分阶段研读计划,最后通过札记写作巩固理解,论语》阅读应先把握核心概念“仁”“礼”的释义,再逐步扩展到治国平天下的外王思想。

王阳明“知行合一”的实践智慧记载于《传习录》,教学应用时可设计情境模拟训练:给定道德困境案例,要求学习者既提出解决方案又制定具体行动计划,如面对公共事务管理问题,既要明确“公平正义”原则,又要设计出可操作的实施流程,在实践反馈中不断调整认知。

阐释方法的现代转换 董仲舒“正其义不谋其利”的义利观,出自《春秋繁露·对胶西王》,现代阐释应避免简单化的道德说教,可通过商业伦理案例分析,展示道德原则与长期利益的辩证关系,比如分析企业社会责任与可持续发展的关联,说明道德行为在当代社会可能产生的实际效益。

对《中庸》“致中和”的修养方法,可采用心理学中的情绪管理技术进行现代诠释,通过正念冥想训练,帮助学习者体会“喜怒哀乐之未发谓之中”的心理状态,再结合冲突调解实践,掌握“发而皆中节谓之和”的情绪调节技巧。

教学体系的构建原则 在儒家名言教学中,应当建立“文献溯源—语境还原—现代转换”的三阶体系,首先确保原始文本的准确解读,包括字词训诂与版本校勘;其次重建历史语境,避免以今释古的概念错位;最后完成现代语境的创造性转化,使传统智慧真正融入当代生活。

需要注意的是,儒家经典教学应保持开放性的阐释空间,如对“君君臣臣”的纲常伦理,既要说明其封建时代的历史局限,也要挖掘其中蕴含的责任伦理思想,通过批判性继承的方法,使传统文化资源成为现代文明建设的积极因素。

在数字化时代,儒家名言的教学传播可借助新媒体技术开发互动课程,通过构建经典语句数据库,设计情境化应用模块,使学习者能够在虚拟场景中体验儒家智慧的实践价值,这种古今贯通的教学方式,不仅传承文化基因,更为现代人提供安身立命的精神资源,正如程颐所言“读书将以穷理,将以致用”,对儒家思想的学习最终要落实到人格完善与社会实践中。