中国古典文学宝库中,唐诗犹如一颗璀璨明珠,承载着千年文明的精神脉络,从长安酒肆到边塞烽烟,从田园牧歌到宫闱幽怨,这些凝练的文字跨越时空,至今仍在叩击现代人的心灵。

格律艺术的巅峰造极

唐诗最显著的特征在于其严谨的格律体系,初唐时期,沈约、宋之问等人在永明体基础上,通过“回忌声病,约句准篇”的探索,逐步确立了近体诗的规范,这种规范不仅包含平仄交替的声调美学,更构建起对仗工整的句式结构。

以五言律诗为例,其平仄规律形成独特的音乐性,杜甫《春望》中“国破山河在,城春草木深”一联,平仄错落如鼓点交替,营造出沉郁顿挫的听觉效果,而七言律诗更以恢弘气度见长,李商隐《锦瑟》通过精密对仗与复杂用典,构建起迷离恍惚的意境迷宫。

绝句体制虽短小,却要求诗人在二十或二十八字内完成起承转合,王昌龄《出塞》“秦时明月汉时关”仅开篇七字,便以时空交错手法勾勒出千年边塞史,这种“咫尺万里”的艺术张力,正是唐诗格律精粹的体现。

现实主义的深度开拓

唐诗区别于前代诗歌的重要特征,是其对现实社会的深刻观照,安史之乱后,杜甫以“三吏三别”系列作品,开创了以诗歌记录历史的新传统。《石壕吏》中“夜久语声绝,如闻泣幽咽”的细节描写,将战乱中平民的苦难凝结成永恒的历史见证。

白居易倡导的新乐府运动,进一步强化了诗歌的社会功能。《卖炭翁》通过底层劳动者的悲惨遭遇,直指宫市制度的弊端,这种“文章合为时而著,歌诗合为事而作”的创作理念,使唐诗成为反映唐代社会变迁的立体画卷。

边塞诗派则从另一个维度拓展了现实题材,高适《燕歌行》既描绘“战士军前半死生”的战争残酷,又批判“美人帐下犹歌舞”的军旅腐败,展现出诗人对社会矛盾的全面把握。

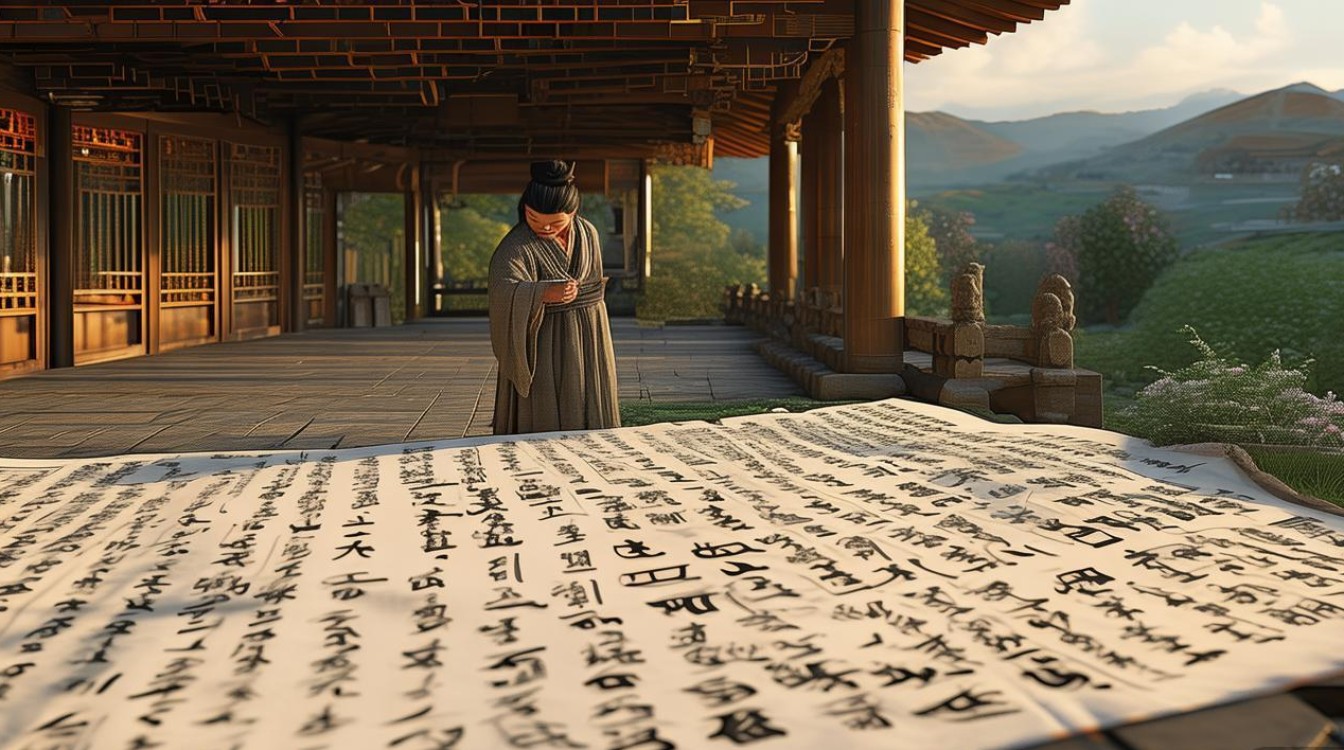

意象系统的成熟建构

唐诗在意象运用上达到前所未有的高度,李白将道家思想与楚辞传统融合,创造出极具个人风格的意象系统。《蜀道难》中“连峰去天不盈尺”的夸张描写,既是对自然景观的再现,更是诗人自由精神的外化。

王维在辋川别业创作的大量山水诗,开创了“诗中有画”的意境传统。《山居秋暝》中“明月松间照,清泉石上流”的意象组合,不仅构成视觉画面,更蕴含着禅宗“即色即空”的哲学思考。

意象的传承与创新在晚唐达到新境界,李商隐《无题》系列将爱情体验与人生感悟熔铸为“春蚕到死丝方尽”等新颖意象,这些意象既根植于传统文化,又经过诗人的艺术改造,形成多义性的象征系统。

流派风格的多元并存

唐代诗坛呈现出明显的流派分化,初唐四杰突破宫体诗藩篱,将创作视野转向市井与边塞,王勃《送杜少府之任蜀州》以“海内存知己,天涯若比邻”的豪迈情怀,标志着新时代士人精神境界的拓展。

盛唐时期,诗派特征愈加鲜明,以王孟为代表的山水田园诗派,将陶渊明传统提升到新高度,孟浩然《过故人庄》用“绿树村边合,青山郭外斜”的朴素语言,构建起文人理想的精神家园。

中唐韩孟诗派追求“险怪奇崛”的审美趣味,韩愈《山石》采取散文笔法,以“山石荦确行径微”开篇,打破传统诗歌的抒情模式,这种创新精神与元白诗派的平易通俗形成鲜明对比,展现出唐诗艺术的丰富维度。

语言艺术的精湛锤炼

唐诗语言经过历代诗人的千锤百炼,形成独特的表达体系,杜甫提出“语不惊人死不休”的创作准则,在《秋兴八首》中,“香稻啄余鹦鹉粒”的特殊语序,既保持律诗格律,又创造出新颖的审美效果。

虚实相生的手法在唐诗中运用纯熟,刘禹锡《乌衣巷》以“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”的实物为载体,寄托历史兴亡的深沉感慨,这种通过具体意象表现抽象思维的方式,是中国古典诗歌智慧的集中体现。

唐诗还善于运用通感修辞突破常规体验,李贺《李凭箜篌引》中“昆山玉碎凤凰叫”将听觉转化为视觉与听觉的交织,这种多感官互通的艺术手法,极大丰富了诗歌的表现力。

这些凝聚着唐代文人智慧结晶的诗歌作品,不仅是中华民族的文化遗产,更为现代文学创作提供着源源不断的灵感,在全球化语境下,唐诗独特的艺术表达和深刻的人文关怀,正在世界文学殿堂中展现出永恒的魅力。